Im Jahr 2025 wurde ein bedeutender Durchbruch in der Erforschung antiker Schriftstücke erzielt: Forscher konnten den Titel und den Autor eines seit fast zwei Jahrtausenden versiegelten Papyri aus Herculaneum eindeutig identifizieren. Dieses spektakuläre Ergebnis wurde durch eine Kombination modernster digitaler Entfaltungsmethoden – auch als „virtuelles Abrollen“ bezeichnet – und interdisziplinärer Zusammenarbeit ermöglicht. Der Fund liefert nicht nur neue Erkenntnisse über den Inhalt der Schriftrolle, sondern öffnet zugleich ein Fenster in die Welt der griechischen Philosophie und ethischen Lehren aus der Zeit der Spätantike. Der digitale Zugriff auf das Innere des Papyri, der bisher als unlesbar galt, revolutioniert somit das Verständnis antiker Literatur und illustriert die wichtige Rolle der Technologien im Bereich der Philologie und Archäologie. Der Papyri mit der Bezeichnung PHerc.

172 befindet sich in den Bodleian Libraries der Universität Oxford. Lange Zeit war unklar, welchen Inhalt das Schriftstück barg, da die Rolle durch den Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 n. Chr. stark beschädigt und verkrustet wurde. Physische Entrollversuche brachten oftmals weitere Schäden mit sich, sodass eine Entzifferung praktisch unmöglich war.

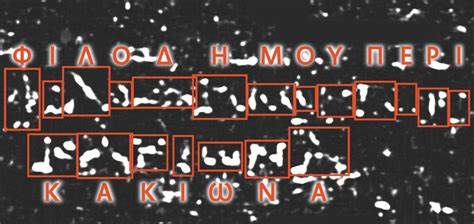

Die Lösung für dieses Problem lag in der Anwendung hochauflösender Röntgenscans kombiniert mit speziellen Algorithmen zur Entfaltung und Texturierung des digitalisierten Materials. Im Juli 2024 wurde der Papyri am Diamond Light Source in Harwell gescannt, und die dabei gewonnenen Daten wurden im Rahmen des globalen Wettbewerbs „Vesuvius Challenge“ öffentlich zugänglich gemacht. Diese Initiative zielte darauf ab, Experten weltweit zur kollaborativen Analyse der sensiblen Daten einzuladen und somit die Entschlüsselung der Herculaneum-Schriftrollen voranzutreiben. Die sensationelle Entdeckung ergab, dass es sich bei dem Text um das Werk „Über die Laster“ (On Vices) des griechischen Philosophen Philodemus handelt. Bekannt ist das umfassende ethische Lehrgedicht als „Über die Laster und ihre gegensätzlichen Tugenden sowie darüber, bei wem sie zu finden sind und worüber sie sich erstrecken“.

Philodemus war ein gewichtiger Vertreter der epikureischen Philosophie, dessen Verfassungen das Streben nach einem guten, glücklichen Leben in den Mittelpunkt stellten. Die Arbeit liefert wertvolle Anleitungen zur Kultivierung einer tugendhaften Existenz und stellt somit eine fundamentale Quelle der antiken Ethik dar. Interessanterweise war Philodemus bereits als Hauptautor in der berühmten Papyrusbibliothek der Villa der Papyri in Herculaneum bekannt – es überrascht daher nicht, dass nun ein weiteres seiner Werke zutage gefördert wurde. Die Entschlüsselung der Titelseite im innersten Bereich der verschlossenen Rolle erforderte ein hohes Maß an geduldiger Bildanalyse und textkritischer Expertise. Unabhängig voneinander gelang es zwei Teams, den Titel fast zeitgleich zu lesen und zu interpretieren: Zum einen Sean Johnson vom Vesuvius Challenge und zum anderen Marcel Roth mit Micha Nowak von der Universität Würzburg.

Die parallele Auswertung und die Überprüfung durch das Papyrologie-Team unter Federica Nicolardi sorgten dafür, dass die Ergebnisse als äußerst zuverlässig gelten und das Risiko von Fehldeutungen minimiert wurde. Das Werk lässt zudem Fragen bezüglich seiner Einordnung innerhalb des „Über die Laster“-Zyklus aufkommen, da dieser Historikern zufolge aus mindestens zehn Büchern besteht. Auf der Titelseite ist eine Buchnummer ablesbar, die plausibel als Alpha interpretiert wird – ein Hinweis darauf, dass es sich dabei um das erste Buch handeln könnte. Dieses Detail ist besonders spannend, da bislang angenommen wurde, dass das erste Buch in der Reihe „Über die Schmeichelei“ sei, was nicht mit dem heute entzifferten Inhalt übereinstimmt. Sollte dieser Befund sich bestätigt, stellt dies die bisherige Auffassung in der Fachwelt infrage und eröffnet neue Perspektiven auf Philodemus’ Werkstruktur und ethische Lehren.

Philodemus, geboren um 110 v. Chr. in Gadara, war nicht nur ein Philosoph, sondern auch ein Dichter. Seine epikureischen Ansichten legen den Schwerpunkt auf das Vermeiden von Schmerz und die Suche nach Freude als essenzielle Elemente eines glücklichen Lebens. Er wandte sich gegen formale, starre Logik und abstrakte Rhetorik zugunsten eines pragmatischen und lebensnahen Philosophierens.

Seine Schriften bewegen sich oft an der Schnittstelle zwischen praktischer Lebensberatung und theoretischer Reflexion. Die „Über die Laster“ – Reihe thematisiert ethische Fehlhaltungen und deren Gegenpole in Form von Tugenden, was einen wichtigen Beitrag zur antiken Moralphilosophie darstellt. Die Entdeckung ist nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht bemerkenswert, sondern hebt auch das enorme Potenzial hervor, das KI und digitale Technologien für die Erforschung, Konservierung und Interpretation antiker Kulturgüter bieten. Richard Ovenden, Leiter der Universitätsbibliothek Oxford, betonte, wie erstaunlich es ist, den vollständigen Titel eines Werkes zu finden, das für 2000 Jahre unzugänglich gewesen war. Diese Methode bringt eine neue Dynamik in die Geisteswissenschaften und kann viele weitere unkalkulierbare Schätze antiker Literatur wieder zugänglich machen.

Die Vesuvius Challenge, ins Leben gerufen im Jahr 2023 von dem Informatiker Brent Seales, Nat Friedman und Daniel Gross, fungiert als globales Forschungsnetzwerk. Ziel ist es, papyrologische Herausforderungen mit modernster Technik zu bewältigen und der gesamten Gemeinschaft offene Daten und Werkzeuge zur Verfügung zu stellen. Die Initiative belohnt Teams für verschiedene Beiträge, angefangen bei der Erkennung der Tinte auf den Herculaneum-Schriften bis hin zur Entwicklung quelloffener Software zur Analyse der komplexen Bilddaten. So entsteht ein interdisziplinärer, kollaborativer Forschungsprozess, der das Wissen weltweit erweitert. Philodems Werk „Über die Laster“ und die damit verbundene Discovery laden erneut zur intensiven Auseinandersetzung mit griechischer Philosophie und ihrer Wirkungsgeschichte ein.

Die Entfaltung und digitale Entzifferung des PHerc. 172 Papyri werden vermutlich dazu beitragen, die ethischen Grundsätze des Epikureismus aus einer neuen Perspektive zu verstehen und bislang unbekannte Nuancen der antiken Moralphilosophie zu erschließen. Ferner wirft das Ergebnis Fragen zu Texttraditionen, Werkreihenfolge und Überlieferungszusammenhängen auf, was in zukünftigen Forschungsarbeiten weiter untersucht werden wird. Abschließend sei gesagt, dass die Verbindung von antiker Literatur und moderner Technologie nicht nur in der Wissenschaft ihresgleichen sucht, sondern auch großen kulturellen Wert besitzt. Die Möglichkeit, zwei Jahrtausende alte Texte zu lesen, ohne dabei die fragile Substanz zu beschädigen, ist ein Meilenstein, der gewiss viele weitere Vorstöße in die Vergangenheit ermöglichen wird.

Durch solche Errungenschaften erscheinen verschollene Schriften wieder lebendig, erhalten ihren Platz im literarischen Kanon zurück und bereichern unser Verständnis kulturanthropologischer Entwicklungen. Die digitale Ära schenkt somit den Wissensbeständen vergangener Epochen eine neue Stimme und eröffnet spannende Perspektiven für künftige Generationen von Forschern und Interessierten aller Wissenschaftsdisziplinen.