Die globale Diskussion über Klimawandel und Umweltbelastungen konzentriert sich meist auf offensichtliche Verursacher wie Industrie, Verkehr oder Landwirtschaft. Doch überraschenderweise können auch alltägliche Phänomene wie menschliche Blähungen sowie der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) interessante Perspektiven in Sachen Klimawandel eröffnen. Beide tragen unterschiedlich zum Treibhauseffekt bei und werfen die Frage auf: Welcher Beitrag ist problematischer für das Klima? Im Zentrum dieses Vergleichs stehen zwei Treibhausgase – Methan (CH₄), das hauptsächlich durch menschliche Verdauung entsteht, und Kohlendioxid (CO₂), das bei der Nutzung von KI-Technologien freigesetzt wird. Methan ist zwar in viel geringerer Menge vorhanden als CO₂, weist aber eine sehr viel stärkere klimatische Wirkung auf. Zudem unterscheidet sich die Lebensdauer dieser Gase in der Atmosphäre erheblich, was die Bewertung weiter komplex macht.

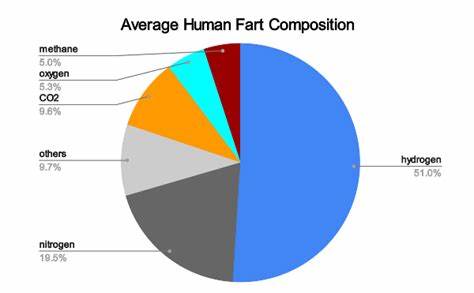

Menschliche Blähungen werden oft mit einem Schmunzeln betrachtet, doch der Methanausstoß durch die Verdauung ist tatsächlich messbar. Ein durchschnittlicher Mensch produziert etwa zwischen 0,5 und anderthalb Litern Gas pro Tag, wovon rund sieben bis 25 Prozent Methan sind. Auf die gesamte Weltbevölkerung von rund acht Milliarden Menschen hochgerechnet sind das jährlich circa zwei bis vier Megatonnen Methan allein durch Flatulenzen. Angesichts der Tatsache, dass Methan etwa 28 bis 36 Mal stärker als Kohlendioxid über einen Zeitraum von 100 Jahren wirkt, ergibt sich daraus eine CO₂-Äquivalent-Emission von etwa 56 bis 144 Megatonnen pro Jahr. Trotz der kürzeren Lebensdauer des Methans von ungefähr zwölf Jahren in der Atmosphäre hat dieses Gas eine unmittelbare und starke Wirkung auf die Erderwärmung.

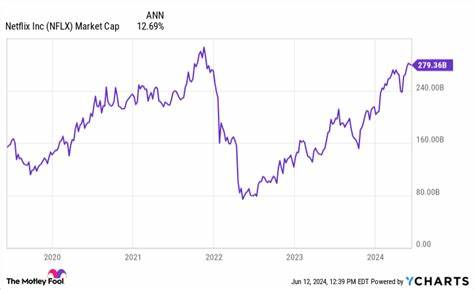

Dies erklärt, warum Flatulenzen in der Bilanz durchaus eine überraschende Rolle spielen. Auf der anderen Seite gewinnt Künstliche Intelligenz immer stärker an Bedeutung und wird in zahlreichen Bereichen des täglichen Lebens eingesetzt. Diese Anwendungen verursachen durch den Energieverbrauch entsprechender Rechenzentren Emissionen in Form von Kohlendioxid. Pro Abfrage eines KI-Modells entstehen je nach Umfang zwischen 0,5 und circa 10 Gramm CO₂. Zwar klingt das zunächst wenig, doch die ständig steigende Anzahl von Anfragen weltweit lässt die kumulierten Emissionen mittlerweile auf geschätzte fünf bis zwanzig Megatonnen CO₂ pro Jahr ansteigen.

Die Größenordnung entspricht in etwa den jährlichen Gesamtemissionen des europäischen Landes Litauen. Besonders problematisch ist die Herkunft des Stroms – wird er überwiegend aus fossilen Brennstoffen gewonnen, fallen diese Werte höher aus, während der Einsatz erneuerbarer Energien die Bilanz deutlich verbessert. Die exponentielle Wachstumsrate der AI-Nutzung lässt deshalb vermuten, dass die CO₂-Emissionen dieser Technologie weiter steigen könnten, wenn keine energiebewussten Maßnahmen ergriffen werden. Im direkten Vergleich zeigt sich, dass menschliche Blähungen gegenwärtig aufgrund der hohen Wirksamkeit von Methan eine bedeutsamere Rolle spielen als der CO₂-Ausstoß durch das Abfragen von KI-Systemen. Die kurzfristige Wirkung von Methan über die kommenden zwanzig Jahre übertrifft die der durch KI verursachten Emissionen deutlich.

Auf eine längere Sicht von 100 Jahren betrachtet, verbleibt das CO₂ aus KI-Aktivitäten länger in der Atmosphäre, sodass sich die Klimawirkungen langfristig angleichen könnten. Dennoch ist auch hier der Faktor Wachstum entscheidend: Während die Anzahl der Menschen sich stabilisiert, nimmt die Nutzung von KI potenziell weiterhin stark zu, was zu steigenden Emissionen führt. Interessanterweise sind sowohl menschliche Methanemissionen als auch CO₂ aus KI im Vergleich zu der Landwirtschaft, insbesondere der Viehzucht, eher kleinere Faktoren. Rinder produzieren enorm große Mengen an Methan durch Rülpsen und Verdauungsvorgänge. Die Emissionen durch landwirtschaftliches Methan übersteigen die oben genannten Zahlen um ein Vielfaches, was die Landwirtschaft zum wichtigsten Eintragspunkt von Methan in die Atmosphäre macht.

Um den Einfluss beider Quellen auf das Klima zu begrenzen, bieten sich unterschiedliche Strategien an. Für die Reduzierung der Methanemissionen aus menschlicher Verdauung ist in erster Linie die Ernährung entscheidend. Weniger rotes Fleisch zu konsumieren und gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Darmflora kann helfen, den Methanausstoß zu verringern. Auch die Vermeidung von übermäßigem Fleischkonsum im Allgemeinen wirkt sich positiv auf das Klimagasbilanz aus. Im Bereich der KI ist die Energiewahl ausschlaggebend: Durch den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien in Rechenzentren können die CO₂-Emissionen effektiv gesenkt werden.

Gleichzeitig wird an der Forschung zu effizienteren Algorithmen und kleineren, weniger energieintensiven Modellen gearbeitet. Ein bewusster und sparsamer Umgang mit KI-Anfragen kann ebenfalls die Umweltbelastung reduzieren. Die Diskussion verdeutlicht, dass Umweltauswirkungen nicht nur auf den ersten Blick erkennbare Verursacher beschränkt sind. Selbst scheinbar banale oder neue Technologiefelder tragen durch ihre Emissionen zum Klimawandel bei und verdienen Aufmerksamkeit. Während die Auswirkungen menschlicher Blähungen vielleicht kurios erscheinen, reflektieren sie das komplexe Zusammenspiel natürlicher Prozesse und unseren Lebensstil auf das globale Klima.

Auf der anderen Seite fordern innovative Technologien wie Künstliche Intelligenz ein Umdenken im Hinblick auf Energieverbrauch und Nachhaltigkeit. Beides dringend notwendige Aspekte, um die Erderwärmung in Grenzen zu halten. Letztlich führt der Vergleich zwischen menschlichen Methanemissionen und KI-CO₂-Ausstoß zu einem differenzierten Verständnis der Klimakrise. Er erinnert daran, wie wichtig sowohl individuelle Verhaltensweisen als auch technologische Fortschritte und systemische Veränderungen sind. Je bewusster wir mit Ressourcen umgehen, sei es durch Ernährung oder nachhaltige Energiepolitik, desto besser können wir den Klimawandel bremsen.

Dabei ist die Einsicht essenziell, dass kein Beitrag zu gering ist, um berücksichtigt zu werden – ob es die persönliche Verdauung oder die digitale Datenverarbeitung betrifft. Nur durch ganzheitliche Betrachtung und gemeinsames Handeln lässt sich die Zukunft unserer Umwelt sichern.

![Building CAD Assemblies with Functional Programming [video]](/images/A2D56283-DFED-4E4B-BA73-CD250BA01642)