Parkinson ist eine neurodegenerative Erkrankung, die weltweit Millionen von Menschen betrifft. Die frühzeitige und genaue Diagnose von Parkinson ist entscheidend, um die Krankheit effektiv behandeln zu können und den Verlauf positiv zu beeinflussen. Trotz zahlreicher Forschungserfolge ist die frühzeitige Erkennung von Parkinson nach wie vor eine große Herausforderung. Die Symptome äußern sich oft subtil und werden häufig erst in fortgeschrittenen Stadien diagnostiziert. Hier setzen innovative Technologien wie die neural network-gestützte Handschriftenanalyse an und eröffnen vielversprechende neue Wege, um Parkinson frühzeitig, präzise und erschwinglich zu erkennen.

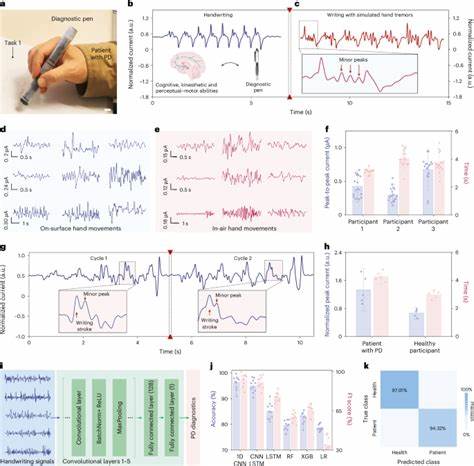

Die Handschrift als biometrisches Merkmal bietet einzigartige Einblicke in die motorischen Fähigkeiten einer Person. Parkinson beeinflusst häufig die Feinmotorik, was sich in der Handschrift deutlich widerspiegelt. Typische Anzeichen sind verlangsamte Schreibbewegungen, verminderte Druckkontrolle und Mikrographie, die eine unnatürlich kleine und zitternde Schrift mit sich bringt. Diese feinen Veränderungen sind mit bloßem Auge nur schwer erfassbar, doch technisch gestützte Analyseverfahren machen sie messbar und auswertbar.Durch den Einsatz eines neuartigen Diagnostik-Stifts mit einem weichen magnetoelastischen Schreibkopf in Kombination mit ferrofluid-basiertem Tintenfluss ist es möglich, sowohl Bewegungen auf der Schreiboberfläche als auch in der Luft präzise zu erfassen.

Diese innovative Technologie wandelt die feinsten Bewegungen des Stiftes in hochauflösende elektrische Signale um, die anschließend analysiert werden können. Das patentierte Verfahren nutzt den Magnetoelastizitätseffekt des Stiftkopfes und die dynamischen Eigenschaften der Ferrofluid-Tinte, die eine sensible Rückmeldung zu jeder Bewegung bietet.Nach der Erfassung der Handschrift-Daten erfolgt die Auswertung durch ein speziell trainiertes, eindimensionales Convolutional Neural Network (CNN). Dieses künstliche neuronale Netzwerk ist in der Lage, die komplexen Muster und Charakteristika in den Schreibsignalen zu erkennen und zu interpretieren. Die Anwendung von Deep-Learning-Methoden erlaubt eine hohe Erkennungsgenauigkeit und personalisierte Analyseansätze.

Studien zeigen eine beeindruckende Klassifikationsgenauigkeit von über 96 Prozent bei der Unterscheidung von Parkinson-Patienten und gesunden Teilnehmern.Diese technologischen Fortschritte sind nicht nur aus medizinischer Sicht relevant, sondern bieten auch praktisch bedeutende Vorteile. Der Diagnostik-Stift ist kostengünstig, einfach zu bedienen und dabei mobil einsetzbar. Dadurch eignet er sich besonders für weitreichende Screenings in der Allgemeinbevölkerung und insbesondere für Regionen mit begrenztem Zugang zu Fachärzten oder spezialisierten Diagnosegeräten. Die Möglichkeit, PD-spezifische Veränderungen bereits beim Schreiben zu erkennen, kann den Diagnoseprozess erheblich beschleunigen und weniger invasiv gestalten als bisherige Verfahren.

Die Integration von Handschriftanalyse und künstlicher Intelligenz ist ein Paradigmenwechsel in der neurologischen Diagnostik. Die Technologie kann kontinuierlich verbessert werden, um neben der reinen Diagnose auch den Krankheitsverlauf zu überwachen. Zeitliche Veränderungen der Handschriftenmuster bieten Einblicke in die Progression der Krankheit und die Wirkung von therapeutischen Maßnahmen. Dies eröffnet neue Perspektiven für personalisierte Medizin und optimierte Behandlungskonzepte.Darüber hinaus wird die Kombination aus tragbarer Technologie, data-driven Analyse und Künstlicher Intelligenz für die Erkennung weiterer neurodegenerativer Erkrankungen interessant.

Handschriftanalyse steht beispielhaft für ein wachsendes Feld der digitalen Biomarker, die es ermöglichen, Gesundheitszustände passiv oder aktiv ohne aufwändige Untersuchungen zu erfassen. Das verringert die Belastung für Patienten und erleichtert regelmäßigere Überprüfungen.Ein zentrales Thema im Umgang mit sensiblen Gesundheitsdaten ist der Schutz der Privatsphäre. Die Entwickler dieses Systems setzen hohe Standards auf Datensicherheit und Anonymisierung. Die Nutzung der Handschriftenanalyse erfolgt mit informierter Zustimmung der Patienten, und die gespeicherten Informationen werden geschützt, um Missbrauch zu verhindern.

Gleichzeitig sorgt die Open-Source-Verfügbarkeit der maschinellen Lernalgorithmen für Transparenz und Nachvollziehbarkeit in Forschung und Entwicklung.Das Wichtigste an dieser Technik ist ihr Potenzial, die globale Parkinson-Versorgung zu verbessern. Parkinson ist eine Erkrankung, die insbesondere durch zunehmende Alterung der Gesellschaft an Bedeutung gewinnt. Aktuelle Schätzungen prognostizieren erhebliche wirtschaftliche und soziale Belastungen. Eine breitere Verfügbarkeit kosteneffizienter Diagnoseverfahren kann helfen, diese Lasten zu mildern, indem Erkrankungen früh erkannt und behandelt werden.

Die Kombination aus magnetoelastischen Systemen für die physikalische Signalerfassung, ferrofluid-basierter Tinte und Deep-Learning-Verfahren ist ein Beispiel für die erfolgreiche Synergie von Materialwissenschaften, Ingenieurwesen und Künstlicher Intelligenz. Diese interdisziplinäre Herangehensweise eröffnet neue Wege für medizinische Innovationen und zeigt, wie technologische Fortschritte konkret zur Verbesserung der Gesundheit beitragen können.Darüber hinaus eröffnet die personalisierte Handschriftenanalyse Möglichkeiten zur kontinuierlichen Selbstüberwachung und telemedizinischen Betreuung. Patienten können regelmäßig zu Hause testen, und die Ergebnisse werden automatisch analysiert und an medizinische Fachkräfte weitergeleitet. So lassen sich frühzeitig Veränderungen erkennen und Behandlungsstrategien rechtzeitig anpassen.

Wichtig ist auch, dass diese Technologie nicht die ärztliche Diagnose ersetzt, sondern ergänzt. Eine fundierte ärztliche Untersuchung bleibt unverzichtbar, doch das diagnostische Verfahren kann eine wertvolle Unterstützung und Orientierungshilfe im klinischen Alltag sein. Damit fördern innovative Technologien eine enge Verzahnung von Digitalisierung und medizinischer Versorgung.In Zukunft ist mit weiteren Fortschritten in der KI-Modellierung zu rechnen, die noch präzisere und robustere Ergebnisse liefern. Auch die Erweiterung auf multivariate Datenquellen, etwa kombiniert mit Stimmerkennung oder Bewegungsanalyse, könnte die diagnostische Aussagekraft weiter erhöhen.