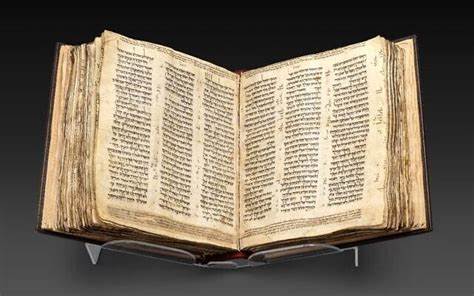

Die Bibel zählt zu den bedeutendsten literarischen und religiösen Werken der Menschheitsgeschichte. Dennoch bleibt die Frage nach ihrer genauen Autorenschaft umstritten und komplex. Jahrhundertelang haben Gelehrte versucht, die verschiedenen Texte und Bücher des Alten Testaments einzelnen Autoren oder Autorenkreisen zuzuordnen. Dabei herrschte lange Zeit die Annahme vor, dass die Bibel als eine Sammlung von Schriften über einen langen Zeitraum entstand, die von unterschiedlichen Personen verfasst und später redaktionell zusammengeführt wurden. Aktuelle Forschungen aus Israel und internationaler Kooperation legen nun nahe, dass ein bahnbrechendes neues Analyseverfahren die jahrzehntelange Unsicherheit über die biblische Autorenschaft erheblich reduzieren kann.

Mithilfe eines innovativen Algorithmus, der auf einer computerunterstützten Wortfrequenzanalyse basiert, können Forscher heute das sprachliche Profil einzelner Textabschnitte genauer bestimmen und so Rückschlüsse auf die Verfasser sowie die Entstehungszeit der Passagen ziehen. Im Zentrum dieses Ansatzes stehen drei sogenannte „Schulen“ oder literarische Traditionen, die die Hauptquellen für viele Texte der Bibel darstellen: Deuteronomium, Deuteronomistische Geschichte und priesterschriftliche Texte. Diese Kategorien sind nicht neu, wohl aber die methodische Präzision, mit der sie heute erforscht werden können. Die Datenanalyse macht sichtbar, welche Wörter in welchem Umfang und in welchem Kontext in den jeweiligen Texten verwendet werden. Beispielsweise sind Wörter wie Elohim und lo charakteristisch für den Deuteronomium-Textkörper, während Begriffe wie melech (König) und asher (die/der/das) häufig in der Deuteronomistischen Geschichte auftreten.

Im priesterschriftlichen Corpus wiederum fällt das Wort zahav (Gold) besonders häufig. Das Resultat: Durch das Erstellen umfangreicher Wortverzeichnisse lassen sich literarische und stilistische Muster entdecken, die ein deutliches Autorenprofil erschaffen. Die Wissenschaftler prüften diese Methode an fünfzig ausgewählten Kapiteln der ersten neun Bücher der hebräischen Bibel und erreichten eine Übereinstimmung von 84 Prozent mit bisherigen Einschätzungen der biblischen Forschung – ein beeindruckendes Ergebnis, das sowohl die Validität der Methode als auch deren Potential demonstriert. Neben der Validierung bekannter Textblöcke öffnet das Verfahren die Tür zu neuen Erkenntnissen bei umstrittenen oder bislang schwer zuzuordnenden Passagen. Besonders interessant ist dabei die Analyse des sogenannten „Archenarrativs“, einer Geschichte, die in den ersten und zweiten Büchern Samuel erzählt wird.

Während bislang überwiegend angenommen wurde, dass beide Passagen zusammengehörten, belegte die algorithmische Auswertung, dass die Abschnitte tatsächlich unterschiedliche sprachliche Handschriften aufweisen und ursprünglich als selbständige Erzählungen entstanden sind. Diese Erkenntnis kann weitreichende Konsequenzen für das Verständnis der Überlieferungsgeschichte und Textredaktion haben. Auch Geschichten über Abraham aus dem Buch Genesis und der Esther-Text, der die jüdisch-persische Königin zur Zeit des Hellenismus porträtiert, wurden untersucht. Die Analysen bestätigten, dass diese Texte nicht zu den drei großen literarischen Schulen gehören, was frühere Einschätzungen von Experten stützt. Ein weiterer bedeutender Beitrag der Forschung liegt in der zeitlichen Einordnung der Bibeltexte.

Nach den Erkenntnissen der Wissenschaftler entstanden die frühesten Texte im nördlichen Königreich Israel im frühen 8. Jahrhundert vor Christus, während die intensivere Textkomposition und Redaktionsarbeit im 7. Jahrhundert in Juda stattgefunden habe – insbesondere unter der Herrschaft von König Joschija. Die späten Werke wurden vermutlich gegen Ende des 2. Jahrhunderts vor Christus niedergeschrieben.

Die Deutung, dass es keine einzelnen, modernen Autoren im heutigen Sinne gebe, sondern dass die Texte das Produkt einer kontinuierlichen Überarbeitung durch verschiedene Redakteure sind, wird durch die computergestützte Analyse weiter untermauert. Anstatt die Bibel als ein Werk isolierter Individuen zu betrachten, rückt die Forschung die Dynamik des redaktionellen Prozesses und die Schichtung von Traditionen in den Vordergrund. Dies trägt auch zum besseren Verständnis der kulturellen und religiösen Zusammenhänge des antiken Israel bei. Die neuen methodischen Ansätze verändern damit grundlegend, wie die Bibel als historisches Dokument wahrgenommen wird. An die Stelle vorschneller Autorenzuschreibungen treten differenzierte Profile, die den komplexen Entstehungs- und Redaktionsprozess der Texte besser abbilden.

Die Kombination aus Archäologie, philologischer Expertise und moderner Statistik schafft ein neues Forschungsfeld, das weit über die herkömmlichen Möglichkeiten der Textanalyse hinausgeht. Zudem eröffnet die Entwicklung von Algorithmen, die Wortverteilungen und stilistische Muster exakt erfassen können, neue Perspektiven für die Analyse weiterer biblischer und antiker Texte. Die Forscher planen bereits, ihre Methoden auf die prophetischen Bücher und die späteren Revisionen des Pentateuchs anzuwenden, um weitere Lichtblicke in die Entstehungsgeschichte zu gewinnen. Das Ziel ist es, historische, literarische und theologische Fragestellungen mittels objektiver, quantifizierbarer Daten zu beantworten. Damit wird die Bibelforschung in das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz und komplexer Datenanalyse überführt – ein Meilenstein für die Geisteswissenschaften.