Der US-Dollar hat in den vergangenen Jahren immer wieder Schwankungen erfahren, die globale Märkte und Handelsbeziehungen maßgeblich beeinflussen. Vor allem in Zeiten politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten beobachten Investoren und Analysten genau, wie sich der Wert der amerikanischen Währung gegenüber anderen globalen Währungen entwickelt. Eine verbreitete Annahme ist, dass ein schwächerer Dollar für die USA Vorteile im Außenhandel mit sich bringt, da amerikanische Exporte günstiger werden und Importe relativ teurer. Doch trotz dieser Überlegungen ist der Wechselkurs des Dollars offensichtlich kein Thema in den aktuellen Verhandlungen um US-Zölle, was Experten und Beobachter gleichermaßen überrascht hat. Diese Entwicklung wirft ein neues Licht auf die komplexen Mechanismen der internationalen Handelspolitik und die Rolle der Währungspolitik im Kontext von Zollmaßnahmen.

Die jüngsten Tarifgespräche, vor allem zwischen den USA und wichtigen Handelspartnern wie China, standen im Fokus weltweiter Wirtschaftsnachrichten. Obwohl viele erwartet hatten, dass der schwächere Dollar als strategisches Druckmittel oder Verhandlungsinstrument eingesetzt wird, ließ die US-Regierung verlauten, dass die Wechselkurse nicht Teil der Zolldiskussionen seien. Diese Haltung verdeutlicht, dass Währungsfragen und handelspolitische Maßnahmen in Washington getrennt behandelt werden. Dies ist bedeutsam, weil Wechselkurse traditionell als Mittel zur Beeinflussung der Wettbewerbsfähigkeit genutzt werden können – ein Thema, das sich oft eng mit Zolltarifen verknüpft zeigte. Die Trennung dieser beiden Faktoren signalisiert eine differenzierte Herangehensweise und könnte auch Einfluss auf künftige Handelsabkommen haben.

Ein wichtiger Grund für die Nichtberücksichtigung des Dollar-Wechselkurses bei den Tarifverhandlungen ist die Komplexität und Sensibilität globaler Währungsmärkte. Eingreifen in Wechselkursbewegungen kann zu erheblichen Marktverzerrungen und internationalen Spannungen führen, was das fragile Gleichgewicht der Weltwirtschaft gefährden könnte. Insbesondere angesichts der engen wirtschaftlichen Verflechtungen mit Partnerländern wie China, der Europäischen Union und Japan muss die US-Regierung vorsichtig agieren, um keine Eskalation von Währungskriegen zu riskieren. Für viele Ökonomen ist eine klare Abgrenzung zwischen Währungspolitik und Handelspolitik daher ein sinnvolles Vorgehen, das langfristige Stabilität über kurzfristige Vorteile stellt.Trotz der Tatsache, dass der US-Dollar in den Verhandlungen keine Rolle spielt, bleibt der Einfluss der Währung auf die reale Wirtschaftsleistung und den Außenhandel unbestritten.

Ein schwächerer Dollar hat beispielsweise Auswirkungen auf US-Unternehmen, die exportieren, wie auch auf Verbraucher und Importfirmen, die mit höheren Kosten konfrontiert sein könnten. Die explizite Ausklammerung des Dollars in den Zollfragen bedeutet somit nicht, dass die US-Regierung den Wechselkurs nicht berücksichtigt, sondern vielmehr, dass dieser auf einer separaten Ebene behandelt wird. Das US-Finanzministerium und die Zentralbank, die Federal Reserve, besitzen eigene Instrumente und Vorgaben, um den Wert des Dollars zu steuern, ohne dass dies direkt mit handelspolitischen Maßnahmen verbunden ist.Was bedeutet diese Entwicklung für globale Handelspartner? Länder wie China beobachten die US-Politik genau und werten jede Veränderung in den Verhandlungspositionen sorgsam aus. Die Klarstellung, dass der schwächere Dollar kein Verhandlungsgegenstand ist, könnte dazu beitragen, Spannungen abzubauen und Vertrauen in den Dialog schaffen.

Gleichzeitig bleibt die Unsicherheit über mögliche künftige Wechselkursmaßnahmen bestehen, was die Handelsbeziehungen langfristig dynamisch und schwer vorhersehbar macht. Für globale Unternehmen und Investoren bedeutet dies, dass eine genaue Beobachtung der politischen Entwicklungen entscheidend bleibt, um Risiken zu minimieren und Chancen zu nutzen.Darüber hinaus beeinflusst die Tatsache, dass Wechselkurse nicht in die Zollverhandlungen einfließen, die Wahrnehmung des Dollars als globale Leitwährung. Die US-Währung genießt nach wie vor eine herausragende Stellung im internationalen Finanzsystem, und ihr Wert wird von zahlreichen Faktoren bestimmt, die weit über Handelspolitik hinausgehen. Die Stabilität des Dollars hängt dabei nicht zuletzt von der wirtschaftlichen Stärke der USA, der Geldpolitik der Federal Reserve und geopolitischen Entwicklungen ab.

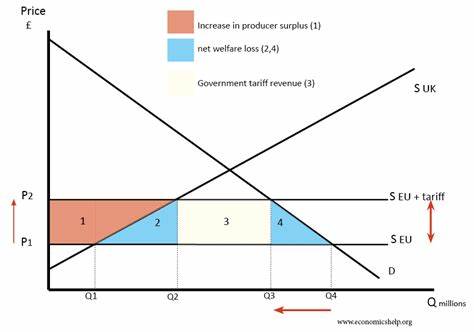

Dass der Wechselkurs aktuell keine direkte Rolle in den Zolldiskussionen spielt, unterstreicht die multisektorale Bedeutung des Dollars und die sorgfältige Trennung verschiedener wirtschaftspolitischer Instrumente durch die US-Administration.Im Lichte dieser Entwicklungen stellt sich die Frage, wie die US-Wirtschaft selbst von einem schwächeren Dollar und gleichzeitig restriktiveren Zöllen betroffen ist. Während Zölle traditionell darauf abzielen, heimische Produktionen zu schützen und den Wettbewerb zu regulieren, kann ein nachgebender Dollar die Exporte der USA begünstigen. Diese zwei Faktoren könnten im Zusammenspiel theoretisch die Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer Unternehmen stärken. Die separate Behandlung im politischen Prozess zeigt jedoch, dass derzeit ein bewusstes Gleichgewicht angestrebt wird, um weder Handelspartner noch interne Märkte zu destabilisieren.