Das Zerbrechen von Eiern ist ein allseits bekanntes Phänomen, das sich auf den ersten Blick einfach zu erklären scheint. Doch wenn man näher hinsieht, offenbaren sich komplexe physikalische und mechanische Vorgänge, die weit über die reine Kraftentfaltung hinausgehen. Seit Jahrhunderten gibt es eine weit verbreitete Annahme, dass Eier am stabilsten sind, wenn man sie auf das spitze oder stumpfe Ende fallen lässt oder drückt. Diese Vorstellung entspringt dem Bild von Bögen und gewölbten Strukturen, die ihre Lasten optimal verteilen können. Jedoch zeigen aktuelle Untersuchungen, dass diese gängige Weisheit nicht unbedingt korrekt ist und dass das Verständnis von Stärke und Zähigkeit eine zentrale Rolle bei der Analyse des Bruchverhaltens von Eiern spielt.

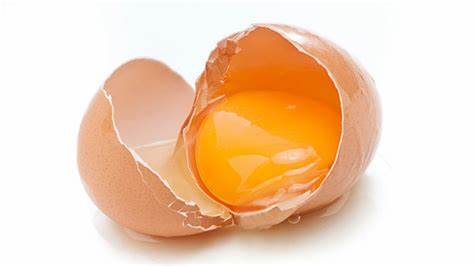

Die physikalische Struktur eines Eies wirkt auf den ersten Blick unscheinbar, ist aber ein beeindruckendes Beispiel natürlicher Ingenieurskunst. Die Schale besteht hauptsächlich aus Calciumcarbonat und hat eine sehr dünne Wandstärke – im Durchschnitt nur wenige Zehntel Millimeter. Dennoch schützt sie den flüssigen Inhalt, das sogenannte Eigelb und Eiweiß, auf erstaunliche Weise. Die Form des Eies ist generisch elliptisch, mit einem spitzen und einem stumpfen Ende. Diese Kontur sorgt für eine effiziente Lastverteilung, doch wie sich genau die Orientierung der Belastung auf die Bruchfestigkeit auswirkt, ist nicht so trivial wie man vermuten könnte.

Stärke bezieht sich im strukturellen Sinne auf die Fähigkeit eines Materials oder Körpers, eine aufgebrachte Kraft auszuhalten, ohne zu versagen. Das bedeutet, das Ei kann unter einer bestimmten Maximalkraft stehen, bevor es bricht. Zähigkeit hingegen beschreibt die Fähigkeit, Energie aufzunehmen und dabei Verformungen zu tolerieren, ohne sofort zu zerbrechen – also die Widerstandsfähigkeit gegenüber Bruch unter dynamischer Belastung. In diesem Zusammenhang lässt sich festhalten, dass ein Ei zwar in der Vertikalen steifer ist und somit eine höhere Kraft benötigen kann, um zu brechen, aber im horizontalen Falle eine größere Verformung zulässt, bevor die Schale versagt, und damit mehr Energie absorbieren kann. Das ist ein kritischer Unterschied, der eine wichtige Rolle beim tatsächlichen Bruchverhalten während eines Falls spielt.

Die berühmte „Eierfall-Challenge“, die oft im Schulunterricht verwendet wird, bei der Schüler mit verschiedenen Konstruktionen ein Ei vor dem Zerbrechen bewahren sollen, baut oft auf der Annahme auf, dass ein Ei am besten steht, wenn es auf der Spitze oder dem stumpfen Ende landet. Neueste Studien, die empirische Tests mit hunderten Eiern durchgeführt und diese mit numerischen Simulationen vergleichen, widerlegen diesen Mythos. Tatsächlich zeigen diese Untersuchungen, dass Eier horizontal, also auf ihrer Seite fallend, eine geringere Bruchwahrscheinlichkeit aufweisen. Die Experimente demonstrieren eindrucksvoll, dass während die benötigte Kraft zum Brechen des Eies unabhängig von der Orientierung ist, die Fähigkeit des Eis, Energie durch elastische Verformung aufzunehmen, horizontal deutlich höher ist. Diese zusätzliche Energieaufnahmefähigkeit bedeutet, dass ein horizontal fallendes Ei die kinetische Energie, die es während eines Sturzes auf den Boden erhält, besser absorbieren kann, ohne dass die Schale versagt.

In der Praxis übersetzt sich das in eine geringere Bruchrate bei Unfällen oder beim gezielten Fall aus einer bestimmten Höhe. Die Besonderheit der Zugfestigkeit zeigt sich allerdings nicht nur in den Kräften und Verformungen, sondern auch im Bruchmuster. Vertikale Beladung führt zu spiralförmigen Rissen, die meistens am spitzen Ende beginnen und zur Deformation der Schale führen. Die horizontale Belastung hingegen erzeugt meist Brüche entlang des Äquators des Eis, was visuell oft den Eindruck eines saubereren Aufbruchs erweckt. Die mechanischen Modelle, die in den Studien entwickelt wurden, berücksichtigen sowohl die Schale als auch den Inhalt eines Eis, der als viskose Flüssigkeit modelliert wird.

Neuartige Finite-Elemente-Simulationen ermöglichen dabei die Untersuchung von unterschiedlichen Belastungsrichtungen und dynamischen Bedingungen. Diese Simulationsergebnisse bestätigen die experimentellen Beobachtungen und bieten eine fundierte Erklärung, warum das Ei als Struktur in der horizontalen Orientierung zäher reagiert. Ein tieferes Verständnis von Stärke und Zähigkeit verdeutlicht die Unterschiede im Verhalten von Strukturen unter statischen und dynamischen Lasten. Bei statischer Belastung reicht es oft aus, die maximale Kraft zu betrachten, die ein Objekt aushält. In dynamischen Situationen, wie einem Fall, ist jedoch die Fähigkeit, Energie zu absorbieren und sie durch Verformungen zu verteilen, wesentlich entscheidender.

Ein Beispiel aus dem menschlichen Alltag kann dies verdeutlichen: Das Aufkommen auf gebeugten Knien belastet den Körper weniger als der gleiche Aufprall mit gestreckten Beinen, weil die Energie durch die Bewegung absorbiert wird und nicht abrupt auf einzelne Strukturen einwirkt. Diese Erkenntnisse haben weitreichende Implikationen. Eier sind lediglich ein Beispiel für Schalenstrukturen in der Natur und der Technik. Viele biologische Schutzhüllen – etwa Schildkrötenpanzer, Muscheln oder Schädelknochen – funktionieren nach ähnlichen Prinzipien. Ebenso finden sich Schalenkonstruktionen in der Architektur, im Fahrzeug- und Flugzeugbau, bei Verpackungsmaterialien und sogar in der Biomedizin, etwa bei Kapseln zur Wirkstofffreisetzung.

Die traditionelle Betrachtung von „Stärke“ als das wichtigste Maß für die Unversehrtheit einer Schale sollte daher durch eine differenzierte Bewertung ergänzt werden, die Zähigkeit und Energieabsorption berücksichtigt. Dies ist insbesondere in Feldern mit dynamischen Belastungen bedeutend, etwa bei Erdbebenschutzsystemen, Unfallforschung oder Sportgerätentwicklung. Die Herausforderung, die sich daraus für Pädagogen und Wissenschaftskommunikatoren ergibt, besteht darin, die Unterscheidung von „Stärke“ und „Zähigkeit“ klar und intuitiv zu vermitteln. Missverständnisse können dazu führen, dass falsche Schlussfolgerungen gezogen werden, wie etwa die orientierungsbasierte Tippfehler der Fallhöhe für das Eierfallen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Orientierung eines fallenden oder belasteten Eis erheblichen Einfluss auf sein Bruchverhalten hat.

Trotz gleicher maximaler Belastbarkeit in beiden Hauptorientierungen zeigt das Ei in horizontaler Lage eine höhere Zähigkeit und somit bessere Fähigkeit, Energie zu absorbieren, was das Risiko von Beschädigungen deutlich reduziert. Die traditionelle Sichtweise, welche die vertikale Orientierung als „stärker“ betrachtet, verkennt den komplexeren Zusammenhang metallischer und mechanischer Eigenschaften in Kombination mit Geometrie und Belastungsart. Diese Erkenntnisse laden dazu ein, weiterführende Untersuchungen anzustellen, nicht nur mit Eiern, sondern auch bei anderen schalenförmigen Strukturen, um allgemeingültige Prinzipien der Stabilität und Belastbarkeit zu entdecken. Ein besseres Verständnis dieser Mechanismen kann nicht nur die praktische Handhabung und den Schutz von empfindlichen Objekten verbessern, sondern auch neue Gestaltungsprinzipien in Wissenschaft und Technik inspirieren. Es lohnt sich also, die nächste Eierfall-Challenge mit frischem Blick anzugehen und dabei sowohl Stärke als auch Zähigkeit als wesentliche Eigenschaften zu berücksichtigen.

Denn nur so kann man diesem faszinierenden Naturphänomen wirklich gerecht werden und von ihm lernen, wie komplexe Strukturen selbst unter schwierigsten Bedingungen standhaft bleiben können.