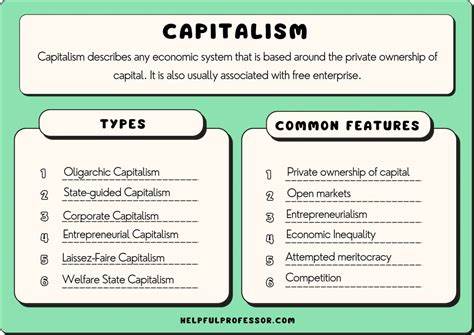

Die Debatte über den Zustand und die Zukunft des Kapitalismus ist aktueller denn je. Angesichts politischer Veränderungen, wirtschaftlicher Herausforderungen und gesellschaftlicher Umbrüche scheint der Kapitalismus vor einer Art Wendepunkt zu stehen. Die jüngste Ausgabe der Reihe "Requiem for Capitalism" widmet sich genau diesem Thema und beleuchtet anhand verschiedener Aspekte die komplexen Kräfte, die den wirtschaftlichen Wandel heute prägen. Ein Blick auf fünf zentrale Punkte gibt Aufschluss über die Dynamik, die die globalen Märkte und Staaten heute beeinflusst. Der Rückzug einer Legende im Investmentbereich markiert einen wichtigen Einschnitt.

Warren Buffett, der als Inbegriff langfristigen und erfolgreichen Investierens gilt, kündigte seinen Rücktritt als CEO von Berkshire Hathaway an. Seine beeindruckende Bilanz zeigt, wie ein Investment in seine Firma im Vergleich zum S&P 500 weitaus höhere Renditen erwirtschaftete. Jedoch wird deutlich, dass Buffetts Erfolg auf einer konsequenten Fokussierung auf sichere und qualitativ hochwertige Aktien beruhte. Diese Strategie wurde von Forschungsarbeiten bestätigt, die zwei systematische Faktoren – "Betting Against Beta" und "Quality Minus Junk" – als Erklärung für seine Überrenditen hervorheben. Zugleich zeigen die Daten, dass die außergewöhnlichen Gewinne Mitte des 20.

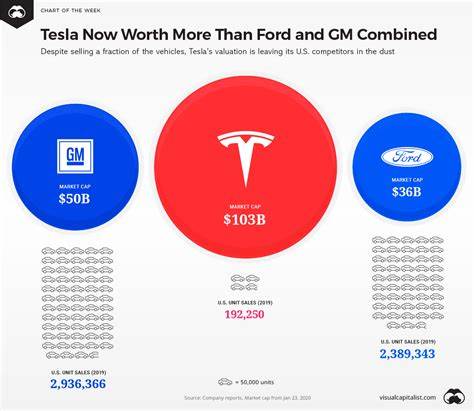

Jahrhunderts entstanden, als der US-Markt weniger effizient war und Anleger öfter Fehlentscheidungen trafen. Buffetts nachhaltiger Erfolg war somit auch ein Produkt seiner Zeit, die heute so nicht mehr reproduzierbar scheint. Die Erkenntnis, dass die Epoche von Warren Buffett möglicherweise unwiederbringlich vorbei ist, wirft Fragen nach der Zukunft von Anlagestrategien und Marktineffizienzen auf. Parallel zu dieser historischen Wirtschaftspersönlichkeit zeichnet sich auf politischer Ebene eine Bewegung ab, die freiheitlich marktwirtschaftliche Prinzipien infrage stellt. Die Wahlkampfkampagne von Donald Trump 2024 illustriert dies deutlich: Er propagiert die Einführung von Preisobergrenzen für Arzneimittel, ein Konzept, das eher mit sozialistischen Wirtschaftsmodellen assoziiert wird.

Experten sind jedoch skeptisch gegenüber der tatsächlichen Umsetzbarkeit dieser Politik und warnen davor, dass solche Preisregulierungen negative Folgen für Innovationen im Pharmasektor haben könnten. Studien zeigen, dass Preissenkungen in diesem Bereich oft zu einem Rückgang von Neuentwicklungen und Patentanmeldungen führen, was letztlich die Versorgung mit neuen Medikamenten beeinträchtigt. Es besteht zudem die Gefahr, dass Preisdeckelungen in reichen Ländern lediglich zu höheren Preisen in ärmeren Ländern führen, ohne die Kosten für Verbraucher im eigenen Land zu senken. Diese Entwicklung reflektiert eine fundamentale Abkehr vom klassischen Kapitalismus hin zu stärker zentral gesteuerten wirtschaftspolitischen Interventionen. Eine weitere Kontroverse innerhalb linker politischer Kreise betrifft die Veröffentlichung des Buches "Abundance" von Ezra Klein und Derek Thompson.

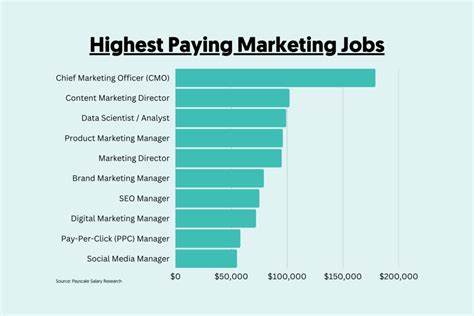

Während das Buch optimistisch von materieller Fülle und technischem Fortschritt als Treiber sozialer Verbesserung spricht, kritisieren linke Kreise die Autoren für mangelnden Fokus auf die Machtstrukturen, insbesondere die Rolle großer Konzerne und Monopole. Für die Kritiker steht nicht der materielle Wohlstand im Vordergrund, sondern die Frage, wer die Kontrolle über die gesellschaftlichen Ressourcen besitzt. Dieses Spannungsfeld zwischen einer "Abundance-Liberalisierung" und der antikorporativen Progressivität verdeutlicht unterschiedliche Zielsetzungen: Die einen sehen das Wohlergehen der Allgemeinheit durch Wachstum und Innovation als prioritär, während andere vor allem die demokratische Machtverteilung verändern wollen. Diese ideologische Divergenz führt zu hitzigen Debatten über den richtigen Weg, gesellschaftlichen Wohlstand und Gerechtigkeit künftig zu gestalten. Zeitgleich sieht sich die Technologiebranche mit einer bisher kaum thematisierten Herausforderung konfrontiert – dem anhaltenden Rückgang bei Neueinstellungen und Jobwachstum im Software- und IT-Sektor.

Trotz der erneut steigenden Kurse vieler Tech-Aktien seit dem Crash 2022 haben Unternehmen ihre Personalbestände konsequent reduziert. Ein Erklärungsansatz ist, dass die Phase exponentiellen Wachstums des Internets weitgehend abgeschlossen ist, sodass weniger Innovations- und Entwicklungsbedarf besteht. Künstliche Intelligenz wird häufig als Ausweg aus diesem Dilemma angeführt, doch bislang sind die zugrundeliegenden Arbeitsmärkte nicht im gleichen Maße gewachsen. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass KI die Nachfrage nach Softwareentwicklern reduzieren könnte, da Programmieraufgaben zunehmend automatisiert werden. Diese Entwicklung stellt die Branche vor strukturelle Herausforderungen und könnte politische und gesellschaftliche Auswirkungen entfalten, da Unzufriedenheit unter Beschäftigten und Führungskräften neue Bewegungen wie den "Tech Right" fördern könnte, die sich für Deregulierung und wirtschaftliche Sonderbehandlungen einsetzen.

Nicht zuletzt nimmt die Produktivitätskrise in Großbritannien eine zentrale Rolle in der wirtschaftspolitischen Debatte ein. Im Vergleich zu anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften hinkt die britische Wirtschaft deutlich hinterher. Ursachen hierfür sind vielfältig und umfassen insbesondere den Gesundheitssektor, die Energieversorgung und die Nutzung von Informationstechnologie. Die Effizienz der National Health Service (NHS) wird hinterfragt, wobei sich die Produktivitätsprobleme auch bei alternativen Berechnungsmethoden manifestieren. Gleichzeitig führen hohe Energiekosten, die insbesondere durch die Limitierung eines vielfältigen Energiemixes bedingt sind, zu Wettbewerbsnachteilen für Unternehmen.

Zudem legen Daten nahe, dass britische Firmen deutlich weniger in Software investieren als ihre amerikanischen Pendants, was Innovation und Wachstum hemmt. Hinzu kommen politisch motivierte Faktoren wie der Brexit, der Investitionen reduziert und den Wirtschaftsstandort schwächt. Die Gesamtsituation spiegelt eine komplexe Überlagerung von politischen Entscheidungen, strukturellen Schwächen und gesellschaftlichen Prioritäten wider, die das Land in eine Richtung drängt, die manche als wirtschaftliche Stagnation und „Degrowth“ bezeichnen. Zusammenfassend lassen diese fünf Bereiche erkennen, wie tiefgreifend die aktuellen Veränderungen im Kapitalismus sind und wie vielfältig die Herausforderungen für Investoren, Unternehmen, politische Entscheidungsträger und Gesellschaft insgesamt geworden sind. Der Abschied von klassischen Erfolgsfiguren, die Rückkehr wohlfahrtsstaatlicher Regulierungen, ideologische Konflikte im Fortschritt, technologische Disruptionen und strukturelle Produktivitätsprobleme sind Facetten eines umfassenden Wandels.

Es bleibt abzuwarten, welche Modelle und Strategien sich in den kommenden Jahren durchsetzen werden und wie die weltweite Wirtschaftsordnung auf diese Entwicklungen reagiert, um Wohlstand nachhaltig zu sichern und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern.