Unendlich ist ein Begriff, der in unserem Alltag ebenso faszinierend wie rätselhaft erscheint. Kinder benutzen ihn oft, um Diskussionen zu gewinnen, wenn sie von „eine Million mal“ zu „unendlich“ springen. Doch wie groß ist unendlich eigentlich? Gibt es eine Möglichkeit, „unendlich plus eins“ zu denken, oder ist Unendlichkeit die absolute, unüberwindbare Grenze? Die Antwort ist überraschend: Es gibt verschiedene Arten von Unendlichkeiten, und manche sind größer als andere. Die Mathematik hat diese Ideen über Jahrhunderte hinweg entwickelt und formalisiert, wodurch eine einzigartige Sichtweise auf unendliche Größen entstanden ist, die weit über das einfache Konzept von Zählbarkeit hinausgeht. Um den Unterschied zwischen den Arten von Unendlichkeiten zu verstehen, ist es zuerst wichtig zu betrachten, was es bedeutet, die Größe von Mengen zu vergleichen.

Bei endlichen Mengen ist das intuitiv: Eine Gruppe mit fünf Äpfeln ist kleiner als eine mit zehn. Doch bei unendlichen Mengen funktioniert diese Logik anders. Die Beziehung „größer“ oder „kleiner“ wird mithilfe einer Technik namens Bijektion bestimmt. Dabei versucht man, Elemente einer Menge genau einem Element einer anderen Menge zuzuordnen. Kann eine solche Zuordnung in beide Richtungen vollständig durchgeführt werden, so haben die Mengen die gleiche Kardinalität, also die gleiche „Größe“.

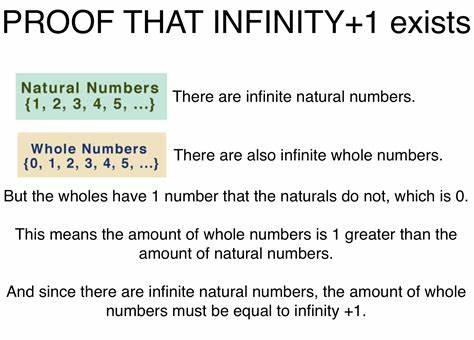

Betrachten wir die Menge der natürlichen Zahlen, die eine klassische unendliche Menge ist und als „zählbar unendlich“ bezeichnet wird. Diese umfasst die Zahlen 1, 2, 3 und so weiter. Überraschenderweise sind sogar die Teilmengen der natürlichen Zahlen, die „dünner“ erscheinen, wie die Menge der ungeraden Zahlen oder der Quadratzahlen, ebenso groß wie die gesamten natürlichen Zahlen. Dies lässt sich anhand einfacher Abbildungen demonstrieren, zum Beispiel indem jeder ungeraden Zahl eine gerade Zahl zugeordnet wird oder jeder natürlichen Zahl ihr Quadrat zugeordnet wird. Die Mengen erscheinen unterschiedlich strukturiert, aber „von der Anzahl her“ sind sie gleich.

Wenn wir die Menge der rationalen Zahlen betrachten, also Zahlen, die als Bruch aus zwei ganzen Zahlen dargestellt werden können, wäre man versucht anzunehmen, dass sie deutlich größer als die Menge der natürlichen Zahlen sind, insbesondere weil zwischen zwei ganzen Zahlen unendlich viele Brüche liegen. Doch auch die rationalen Zahlen sind „zählbar“. Mit klugen Methoden lässt sich eine Liste erstellen, welche alle rationalen Zahlen enthält, ohne eine zu vergessen. Das hat Georg Cantor im 19. Jahrhundert bewiesen und damit die Vorstellung von unendlichen Mengen revolutioniert.

Anders sieht das bei den reellen Zahlen aus, die alle rationalen und irrationalen Zahlen umfassen. Cantor zeigte durch sein berühmtes Diagonalargument, dass die reellen Zahlen nicht zählbar sind. Selbst wenn man versuchen würde, alle reellen Zahlen aufzuschreiben, gäbe es immer Zahlen, die nicht auf der Liste erscheinen können. Die Menge der reellen Zahlen ist daher ungleich größer als die der natürlichen Zahlen — man nennt diese Unendlichkeit „überabzählbar“. Dieser Qualitätsunterschied bei Unendlichkeiten wird durch Kardinalzahlen wie ℵ₀ (Aleph Null) für die Größe der natürlichen Zahlen und c für die Kontinuumskardinalität der reellen Zahlen beschrieben.

Ein spannendes Universum öffnet sich, wenn man diese Kategorien erforscht, denn das Kontinuum entspricht der Mächtigkeit der Potenzmenge der natürlichen Zahlen, also aller Teilmengen dieser Menge. Die Potenzmenge einer Menge ist gewissermaßen die Menge aller Kombinationen, die aus den Ursprungsmengen gebildet werden können, und ihre Kardinalität ist stets größer als die der Ursprungsmenge. Somit ist es möglich, immer neue, größere Unendlichkeiten zu erzeugen, indem man Potenzmengen bildet. Eine der wichtigsten Fragen der Mengenlehre und auch der Mathematik insgesamt ist die sogenannte Kontinuumshypothese. Sie fragt danach, ob es eine Menge gibt, deren Größe zwischen der der natürlichen Zahlen und der der reellen Zahlen liegt.

Kurz gesprochen: Gibt es eine Zwischenstufe von Unendlichkeit? Formal wird gefragt, ob die Kardinalität c der reellen Zahlen unmittelbar auf ℵ₁ folgt, die kleinste Kardinalität nach ℵ₀. Die Kontinuumshypothese behauptet, dass dies tatsächlich so ist — dass es keine „Zwischen-Unendlichkeit“ gibt. Auf den ersten Blick klingt diese Frage plausibel, doch die Erfüllbarkeit der Kontinuumshypothese erwies sich als mathematisch sehr komplex. Interessanterweise ist sie weder innerhalb der etablierten Axiome der Mengenlehre (Zermelo-Fraenkel mit Auswahlaxiom, kurz ZFC) beweisbar noch widerlegbar. Das bedeutet, dass die Entscheidung über die Wahrheit oder Falschheit der Kontinuumshypothese von den gewählten Grundannahmen abhängt und in unterschiedlichen Modellen der Mathematik unterschiedlich beantwortet werden kann.

Somit gehört die Kontinuumshypothese zu den sogenannten „logisch unabhängigen“ Aussagen. Dieser Sachverhalt wird weiter spannend, wenn man sich auf die Existenz von großen Kardinalzahlen einlässt. Während ℵ₀ und ℵ₁ die kleinsten unendlichen Kardinalitäten darstellen, gibt es sehr viel größere. Diese sogenannten großen Kardinalzahlen sind mathematische Erweiterungen, die noch imposantere und komplexere Formen von Unendlichkeit verkörpern. Ihre Existenz ist nicht aus den üblichen Axiomen ableitbar, sondern sie werden oft als zusätzliche Annahmen in der Theorie eingeführt.

Beispiele hierfür sind unerreichbare Kardinalzahlen, superstarke oder große Kardinalzahlen mit Namen, die allein ihre Größe andeuten. Die Entdeckung dieser großen Kardinalzahlen eröffnet auch weitere Blickwinkel auf die Struktur und Hierarchie der Unendlichkeiten. Einige dieser Kardinalzahlen sind so groß, dass man sie mit unzulänglichen Mitteln der normalen Mengenlehre nicht erreichen kann. Sie sind „unerreichbar“ — daher der Name. Das führt zu tiefgründigen Einsichten in die Grundlagen der Mathematik und die Grenzen von Beweisbarkeit und Wissen.

All diese Errungenschaften der Mengenlehre zeigen, dass Unendlichkeit weit mehr ist als ein einziges Konzept. Stattdessen gibt es eine facettenreiche Landschaft von Unendlichkeiten, die sich in Größe und Eigenschaften stark unterscheiden. Diese Landschaft lässt Raum für mathematische Erkundungen, die sowohl abstrakt als auch höchst relevant sind für das Verständnis der Logik, der Zahlentheorie und sogar für Bereiche wie die Theoretische Informatik. Für Laien mag es verblüffend sein, dass man über Unendlichkeit überhaupt sprechen kann, geschweige denn sie differenzieren und ordnen. Doch durch festgelegte mathematische Prinzipien lässt sich dieses scheinbar paradoxe Konzept stufenweise erfassen, was zu einer der tiefgründigsten Errungenschaften der modernen Mathematik wurde.

In der Praxis bedeutet dies, dass wir mit Unendlichkeit rechnen können — in einem bestimmten Sinne. Durch Operationen wie die Bildung von Potenzmengen lässt sich aus einer unendlichen Menge eine noch größere unendliche Menge konstruieren. Daher ist „Unendlichkeit plus eins“ mehr als nur ein Spiel mit Begriffen, sondern ein konkretes mathematisches Konzept, das sich durch den natürlichen Fortschritt von Mengen und Wahrscheinlichkeiten ausdrückt. Diese Einsichten sind nicht nur faszinierend, sondern können auch dazu beitragen, komplexe Probleme besser einzuordnen, sei es in der mathematischen Logik, der Theoretischen Informatik oder anderen wissenschaftlichen Disziplinen. Die Vorstellung, dass es verschiedene Größen unendlicher Mengen gibt, sowie die Tatsache, dass einige fundamentale Fragen derzeit weder beweisbar noch widerlegbar sind, verdeutlichen die Grenzen menschlichen Wissens und eröffnen zugleich neue Horizonte für zukünftige Forschungen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Unendlichkeit kein feststehender Wert, sondern ein dynamisches Konzept mit zahlreichen Dimensionen ist. Von der zählbaren Unendlichkeit der natürlichen Zahlen bis hin zu überabzählbaren Unendlichkeiten der reellen Zahlen und darüber hinaus zu großen Kardinalzahlen bildet sich ein beeindruckendes Spektrum, in dem der Begriff „Unendlich“ immer weiter differenziert werden kann. Das mathematische Abenteuer, in diesem Universum zu forschen, ist noch lange nicht abgeschlossen – vielmehr hat es gerade erst begonnen.