Die Venture-Capital-Branche spielt eine zentrale Rolle bei der Förderung von Innovationen und dem Aufschwung neuer Technologien. Doch während die Weltwirtschaft sich immer stärker vernetzt, zeigen sich gleichzeitig zunehmende geopolitische Spannungen, welche die bisher vorherrschenden Geschäftsmodelle der VC-Branche auf die Probe stellen. Die Zeiten, in denen Investitionen weitgehend innerhalb stabiler rechtlicher und politischer Rahmenbedingungen getätigt werden konnten, sind vorbei. Stattdessen erfordert die aktuelle globale Lage ein umfassendes geopolitisches Umdenken in der VC-Welt. In den letzten Jahrzehnten profitierten Venture-Capital-Fonds von offenen Märkten, freiem Kapitalverkehr und internationalen Kooperationen.

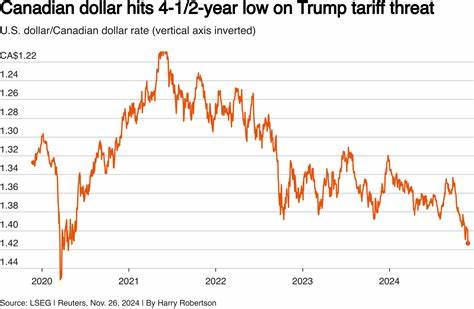

Gründungen und Innovationen wurden oft von einer globalen Perspektive getragen, bei der Grenzen weniger eine Rolle spielten. Allerdings haben sich der technologische Fortschritt und der Wettbewerb zwischen Großmächten wie den USA und China deutlich verschärft. Dies führt zu verstärkten Regulierungen, Handelshemmnissen und insbesondere zu kritischen Fragen bezüglich der Herkunft und Sicherheit von Technologieinvestitionen. Ein zentrales Problem liegt darin, dass viele VC-Fonds noch immer nach dem alten Modell agieren, das auf globaler Vernetzung und relativ freiem Zugang zu Märkten basiert. Dabei werden geopolitische Risiken häufig unterschätzt oder nicht systematisch berücksichtigt.

Dies kann nicht nur zu Fehlinvestitionen führen, sondern auch zu politischen Konflikten und Sanktionen, die den Wert eines Portfolios massiv beeinträchtigen können. Beispielsweise haben Verschärfungen von Exportkontrollen und neue Vorschriften zur Technologietransferkontrolle Investitionen in Schlüsseltechnologien zunehmend komplex gemacht. Technologische Souveränität und nationale Sicherheitsbedenken werden daher immer häufiger Teil der politischen Agenda. Länder investieren stärker in eigene Innovationsstrukturen und schaffen Rahmenbedingungen, die ausländische Investitionen kontrollieren und in manchen Fällen einschränken. Für die VC-Branche bedeutet dies, dass sie ihre Investmentstrategien neu denken und stärker auf geopolitische Einflussfaktoren abstimmen müssen.

Eine wichtige Herausforderung liegt darin, die Balance zwischen globaler Innovationsförderung und nationaler Sicherheit zu finden. Ein weiterer Aspekt ist die Verschiebung von geopolitischen Machtzentren. Während traditionelle Märkte wie die USA und Europa weiterhin dominieren, steigt die Bedeutung asiatischer Regionen. China hat beispielsweise ein enormes Wachstum im Venture-Capital-Sektor erlebt und investiert massiv in Zukunftstechnologien. Doch die Beziehungen zu westlichen Investoren sind komplex und geprägt von strategischen Rivalitäten.

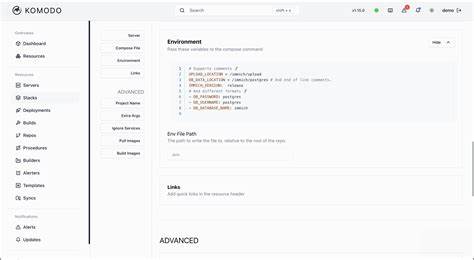

Für VC-Fonds eröffnet das neue Chancen, birgt aber gleichzeitig auch Risiken, da politische Spannungen konkrete Auswirkungen auf Geschäftstätigkeiten haben können. Darüber hinaus beeinflussen globale Herausforderungen wie Klimawandel, Pandemien und ökonomische Ungleichheiten die VC-Branche und ihre Investitionsentscheidungen. Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung gewinnen zunehmend an Bedeutung, was wiederum neue geopolitische Aspekte in den Fokus rückt. Investitionen in grüne Technologien oder Gesundheitsinnovationen sind zwar attraktive Wachstumsbereiche, doch deren Förderung erfolgt in einem Umfeld sich wandelnder politischer Prioritäten und internationaler Regulierungen. Um den komplexen geopolitischen Anforderungen gerecht zu werden, müssen Venture-Capital-Gesellschaften ihre Risikomanagementsysteme modernisieren und diversifizieren.

Eine stärkere Integration von geopolitischem Expertenwissen sowie das Monitoring politischer Entwicklungen sollten fester Bestandteil der Investmentplanung werden. Kooperationen mit politischen Institutionen und die Beteiligung an internationalen Dialogen können dazu beitragen, frühzeitig Veränderungen zu erkennen und strategisch darauf zu reagieren. Auch die Verteilung der Investitionskapazitäten sollte differenzierter erfolgen. Während der Fokus früher oft auf einzelnen Hotspots lag, etwa im Silicon Valley oder bestimmten asiatischen Metropolen, sind nun flexible und breit gefächerte Allokationsstrategien gefragt. Dies erlaubt, Risiken wegen regionaler Spannungen oder regulatorischer Änderungen besser zu streuen.

Gleichzeitig können neue Wachstumsmärkte erschlossen werden, die bislang weniger im Blick der globalen VC-Szene standen. Investoren und Unternehmer sind zudem gefordert, ihre Netzwerke und Partnerschaften international neu auszurichten. Klare Compliance-Standards, transparente Governance sowie Einhaltung ethischer Richtlinien werden unverzichtbar, um Vertrauen in einem zunehmend unübersichtlichen geopolitischen Terrain zu schaffen. Hier lassen sich auch Synergien mit politischen Akteuren und Regierungen nutzen, die ein Interesse an stabilen und sicheren Investitionsbedingungen haben. Nicht zuletzt stellt die Digitalisierung selbst eine geopolitische Dimension dar.

Technologien wie Künstliche Intelligenz, Quantencomputing oder Cybersecurity sind nicht nur wirtschaftlich relevant, sondern auch Gegenstand strategischer Auseinandersetzungen. VC-Investitionen in diese Bereiche müssen daher nicht nur technische Innovation, sondern auch politische und sicherheitsrelevante Implikationen berücksichtigen. Das politische Klima in vielen Regionen der Welt bleibt volatil, multinationale Vereinbarungen werden auf den Prüfstand gestellt und wirtschaftliche Protektionismen nehmen zu. In diesem Umfeld ist ein reines Profitdenken in der VC-Branche nicht mehr ausreichend. Geopolitische Intelligenz und ein bewusster Umgang mit den internationalen Rahmenbedingungen sind Schlüsselfaktoren, um langfristig erfolgreich zu bleiben.