Just-in-Time-Kompilierung, kurz JIT, ist heute eine unverzichtbare Technik in der Welt der Programmiersprachen und Laufzeitumgebungen. Dabei wird ausführbarer Code dynamisch während der Laufzeit erzeugt und optimiert, um die Performance von Programmen deutlich zu steigern. Von Webbrowsern bis hin zu komplexen Datenverarbeitungsanwendungen setzen zahlreiche Systeme auf JIT, um eine Balance zwischen Flexibilität und Geschwindigkeit zu erreichen. Ein besonders spannender Ansatz zeigt sich, wenn man JIT mit einer funktionalen Programmiersprache wie Haskell kombiniert. Dies eröffnet neue Perspektiven bei der Erzeugung von Maschinencode aus hochabstrakten Strukturen wie Monaden.

Werfen wir einen Blick auf die Verbindung von Monaden und Maschinencode, und wie Haskell dabei als Werkzeug für eine kleine, aber leistungsfähige JIT-Engine fungiert.Der Ausgangspunkt ist die Funktionalität, die Monaden in Haskell bieten. Monaden sind abstrakte Datenstrukturen, die das Sequenzieren von Berechnungen mit Kontext erleichtern – seien es Zustandsänderungen, Fehlermanagement oder andere Effekte. Dank der zwei grundlegenden Funktionen bind (>>=) und return erlauben Monaden eine elegante Kontrolle über komplexe Programmabläufe. In der Praxis wird dies durch sogenannte do-Blöcke sichtbar, die der Compiler in verschachtelte bind-Operationen übersetzt.

Ein klassisches Beispiel ist die State-Monade, die es ermöglicht, Zustandsänderungen nachvollziehbar und nebenläufigkeitsfreundlich zu programmieren. Schafft man es, mit Hilfe von State oder verwandten Monaden den Zustand der JIT-Maschine als programmierbaren Zustand zu modellieren, entstehen große Vorteile für das Design einer flexiblen und erweiterbaren JIT-Architektur.Parallel zum Thema Monaden steht der Anspruch an die Architektur, für die der Code erzeugt werden soll. Die x86-64-Architektur ist die moderne Grundlage fast aller Personalcomputer und Server. Sie erweitert die traditionelle 32-Bit-x86-Befehlssätze um 64-Bit-Register, eine verbesserte Speicheradressierung und neue Instruktionen.

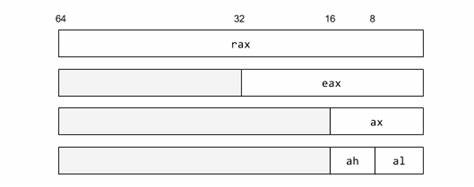

Das Erstellen von Maschinencode für diese Architektur bedeutet, sich intensiv mit den Details der Register, Speicherzugriffe und Opcode-Encodings auseinanderzusetzen. Die grundlegenden Elemente sind Register wie RAX, RBX, RCX und weitere, die jeweils eine bestimmte Rolle übernehmen oder als General Purpose Register genutzt werden können. Der Umgang mit verschiedenen Datenbreiten – 8, 16, 32, oder 64 Bit – sowie der Umgang mit Endianness, Adressmodi und Opcode-Präfixen machen das Thema komplex, aber auch faszinierend.Durch die Verwendung von Haskell lässt sich eine Art Mini-DSL (Domain Specific Language) zur Beschreibung dieser Maschinencodes und deren Sequenzen schaffen. In diesem Kontext modelliert man Operanden und Befehle über algebraische Datentypen.

So wird zwischen unmittelbaren Werten, Registern und Speicheradressen differenziert. Instruktionen wie mov, add, sub, mul, und xor, die die Basis vieler Programme bilden, werden durch Funktionen in Haskell repräsentiert, die ihre Argumente analysieren und in korrekte Bytefolgen umwandeln. Dabei sorgen Monaden erneut für Struktur und Modularität in der Assembler-ähnlichen Programmierung, indem sie erlauben, Befehle einzufügen und den Zustand der Code-Assembly fortzuschreiben, ohne dass man sich um die exakte Reihenfolge und Nebenwirkungen manuell kümmern muss.Einen zentralen Baustein bildet die Verwaltung des ausführbaren Speichers: Für JIT wird ausführbarer Speicher dynamisch über Systemaufrufe wie mmap mit entsprechenden Flags reserviert, die sowohl Schreib- als auch Ausführungsrechte verleihen. Das ist besonders auf Linux im Zusammenspiel mit x86-64 entscheidend.

Innerhalb von Haskell werden dazu sogenannte Foreign Function Interfaces genutzt, um die nötigen Systemaufrufe durchzuführen und Pointer auf den Speicher zu erhalten. Dies ermöglicht, die erzeugten Bytecodes direkt in diesen Speicher zu kopieren und anschließend als ausführbare Funktionen zu verwenden. Der Umweg über Maschinencode wird durch das sogenannte Unsafe-Coerce und Funktionspointer-Dereferenzierung abgeschlossen, wodurch die Integration zwischen hochabstrakter Haskell-Welt und Hardware-nahem Maschinencode gelingt.Beispielhaft lässt sich das an einem kleinen Funktionsbeispiel zeigen: Ein JIT-kodiertes Programm, das einfache mathematische Operationen durchführt, wie das Addieren oder Multiplizieren von Werten in Registern. Haskell-Befehle kapseln dabei die Logik, die Maschinencode in Byteform übersetzt und im ausführbaren Speicher ablegt.

Das Ergebnis ist ein Aufruf dieser dynamisch erzeugten Funktion, der direkt native Resultate liefert. Eine spannende Erweiterung bietet die Einbindung von Kontrollstrukturen wie Sprüngen und Schleifen – zum Beispiel mithilfe von Schleifeninstruktionen wie loop, die relativ zum aktuellen Instruktionszeiger Adressen sprunghaft ändern. Auch hier können die Programmierer mit Haskell wiederum Labels und Adressen modellieren, sodass sich höherwertige Sprachelemente in Maschinencode übersetzen lassen.Nicht zu vernachlässigen ist die Einhaltung von Aufrufkonventionen, speziell der System-V ABI für x86-64, der Standard in Unix-ähnlichen Betriebssystemen. Diese legt fest, wie Argumente an Funktionen übergeben werden, sei es über Register wie rdi, rsi, rdx oder auf dem Stack.

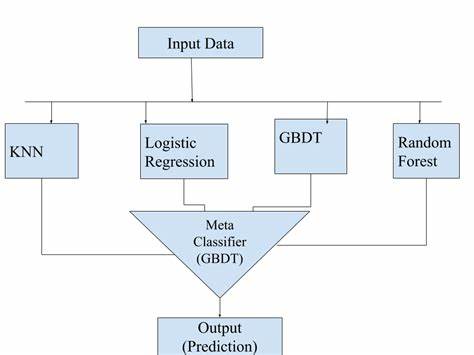

Ein JIT-Compiler muss diese Regeln kennen und umsetzen, um zuverlässig Funktionen aus der Umgebung – beispielsweise aus der C-Bibliothek – aufrufen zu können. Dazu zählen auch Prolog- und Epilogsequenzen, die den Stack korrekt einrichten und bereinigen. Über ein dynamisches Laden von Funktionsadressen mittels dlopen und dlsym kann der JIT-Code sogar auf bestehende native Funktionen zugreifen wie printf, um Ausgaben oder andere Systemaufrufe zu tätigen.Diese Kombination aus abstrakter High-Level-Programmierung dank Monaden und Low-Level-Maschinencode-Erzeugung öffnet den Horizont für viele Anwendungen: von performanten Numerik-Bibliotheken, die zur Laufzeit optimierte Routinen bauen, über dynamische Sprachimplementierungen bis zu just-in-time übersetzten RegEx-Mustern oder Grafikpipeline-Optimierungen. Der Weg vom reinen, rein funktional gedachten Code zu nativ ausführbarem Maschinencode wird so sichtbar und erlernbar.

Durch die Modularität und Parametrisierung von Monaden bleiben Erweiterungen oder Änderungen in der Logik übersichtlich und gut testbar. Dies alles zeigt, dass ein tieferes Verständnis von beiden Welten – funktionale Programmierung und Prozessor-Architekturen – zu der Entwicklung innovativer Techniken beitragen kann.Zusammenfassend steht fest, dass die Verbindung von Monaden und Maschinencode nicht nur eine theoretische Idee bleibt, sondern in der Praxis eine bewährte Methode darstellt, um JIT-Compiler zu bauen. Haskell erweist sich dabei nicht nur als akademische Spielwiese, sondern als pragmatisches Werkzeug für Systems Programming. Die präzise Modellierung von x86-64-Instruktionen, die sichere State-Features von Haskell und die nahtlose Anbindung an Betriebssystem-spezifische Funktionen machen diesen Ansatz sehr mächtig.

Wer also verstehen will, wie aus eleganter funktionaler Abstraktion hochperformanter Maschinencode wird, findet in der Kombination von Monaden und JIT eine spannende Lernreise mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Die Technik ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie moderne Spracheigenschaften mit klassischer Maschinennähe herschaffen können zu ganz neuen Entwicklungsparadigmen.