Großbritannien befindet sich in einer kritischen Phase seiner wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung. Trotz einer langen Geschichte als globaler Finanzplatz und technologischer Innovator scheint das Land mittlerweile an einer Kombination aus Bürokratiewahnsinn und überkomplexen Regelsystemen zu ersticken. Die Herausforderung, vor der die britische Gesellschaft steht, ist mehr als nur ein Thema der Verwaltung: Sie berührt die Grundlagen von Rechtsstaatlichkeit, Wirtschaftlichkeit und sozialer Gerechtigkeit. Die Forderung nach radikaler Vereinfachung wird immer lauter, da die bestehenden Strukturen nicht nur Innovationen behindern, sondern auch die wirtschaftliche Dynamik stark einschränken. Ein Beispiel, das augenfällig ist und jedermann betrifft, ist die Erstattung der Mehrwertsteuer (VAT) bei Unterhaltungsausgaben.

Auf den ersten Blick eine triviale Angelegenheit, jedoch verbirgt sich dahinter ein so komplexes Regelwerk, dass man ohne externen Experten kaum noch eine verlässliche Antwort erhält. Wer ein System für solch einfache Sachverhalte neu entwerfen würde, käme niemals auf einen solchen bürokratischen Dschungel. Diese Komplexität mag wie eine Bagatelle erscheinen, verursacht aber auf gesellschaftlicher Ebene immense wirtschaftliche Kosten durch Reibungsverluste, Verwirrung und Ineffizienz. Die Praxis zeigt, dass die britische Infrastruktur in vielen Bereichen hinter ihren europäischen Nachbarn zurückbleibt. Von erschreckend langsamen und überteuerten Großprojekten wie dem Schienennetz oder Kernkraftwerken über den Stocker in der Verwaltung des Nationalen Gesundheitsdienstes (NHS) zur Pandemie bis hin zur Unfähigkeit, Kriminelle konsequent hinter Gitter zu bringen – all diese Probleme weisen auf ein übermächtiges bürokratisches System hin, das sich selbst lähmt.

Interessanterweise ist das Vereinigte Königreich weltweit für seine herausragende Wissenschaft und Technologie bekannt, doch selbst in der Spitzentechnologie, etwa der künstlichen Intelligenz, schafft es das Land nicht, mit den Innovationen anderer mithalten zu können. Der Kern des Problems scheint also in der Grundlage und Ausgestaltung der politischen und administrativen Mechanismen zu liegen. Die Ursachen für diese überwältigende Komplexität liegen tief verwurzelt in der britischen Rechtstradition. Das System basiert seit Jahrhunderten auf dem Common Law, einem auf Präzedenzfällen aufbauenden Rechtsstil, der sich organisch an den Bedürfnissen der Zeit angepasst hat. Während der Kolonialzeit organisierten britische Subjekte ihre finanziellen Interessen zunehmend durch ausgedehnte Gesetze und Regelungen um ihren neu gewonnenen Wohlstand zu schützen.

Doch mit dem Ende des Empires und der globalen wirtschaftlichen Umstrukturierung ist dieses rechtliche Erbe zu einem schwerfälligen und undurchsichtigen Labyrinth verkommen, das nicht mehr zeitgemäß ist. Ein wesentlicher Faktor ist die uneinheitliche Struktur von Gesetzen und Vorschriften, die durch ständige Ausnahmen, Sonderregelungen und „if-then“-Klauseln geprägt ist. Zudem erlaubt das System umfangreiche Ausnahmeregelungen, die oft von bürokratischer Ermessensspielräume begleitet werden. Dieses Zusammenspiel führt dazu, dass Laien und Unternehmen gleichermaßen auf teure Rechts- und Steuerberatung angewiesen sind, nur um den Alltag zu meistern. Während vermeintlich produktive Akteure einen Teil ihres Einkommens in solche Dienstleistungen stecken, entsteht eine ganze Industrie von Experten, die weniger zum gesellschaftlichen Fortschritt beitragen als vielmehr zur Umgehung und Verschleierung komplexer Regelwerke.

Radikale Vereinfachung bedeutet daher mehr als nur das Streichen von Vorschriften. Es ist ein Paradigmenwechsel in der Art, wie Politik konzipiert, implementiert und verstanden wird. Ein wesentliches Prinzip dabei ist Transparenz und Strategie-Sicherheit. Wenn Bürger und Unternehmen leicht nachvollziehen können, wie Regeln zu verstehen sind, sinkt nicht nur der Verwaltungsaufwand, sondern auch die Versuchung, Gesetzeslücken zu nutzen. Das Ziel sollte ein einfaches, strategisch „ungameables“ System sein, das frei von unnötigen Konstruktionen und Schleifen ist.

Internationale Beispiele zeigen, dass radikale Vereinfachung möglich ist und positive Effekte entfaltet. Hongkong trotz aller politischen Kontroversen hat eines der einfachsten und übersichtlichsten Steuersysteme der Welt. Mit einer flachen Steuer von circa 15 Prozent auf Einkommen, Unternehmensgewinne und Mieteinnahmen, ohne Mehrwertsteuer oder Kapitalertragssteuer, sorgt es für einen effizienten, robusten Markt mit minimalem Beratungsbedarf. Der Fokus liegt auf klaren, einheitlichen Regeln, die auf fast jeden Bürger unabhängig von sozialer Schicht anwendbar sind. Dies minimiert Anreize für Steuerumgehung und entlastet den Staat sowie die Bürger erheblich.

Auch Finnland, bekannt für sein sozialstaatliches Modell, legt großen Wert auf schlanke, klare Verwaltungsprozesse. Dort ist Effizienz ein umfassender Begriff, der nicht nur Kostenoptimierung beschreibt, sondern auch Fehlerfreiheit und die Minimierung des Aufwands für Bürger und Unternehmen aus öffentlichen Abläufen umfasst. Deren Ansatz, Information so aufzubereiten, dass auch der am wenigsten informierte Kunde sie versteht, reduziert die Abhängigkeit von externen Beratern und erhöht die Gerechtigkeit des Systems. Die finnische Regierung investierte auch in experimentelle Modelle wie das bedingungslose Grundeinkommen, um Komplexität durch multifunktionale Sozialsysteme zu verringern. Die britische Tradition der Ausgrenzung zwischen strategischen Führungskräften und operativen Fachkräften erschwert eine ganzheitliche Reform zusätzlich.

Historisch geprägt von einem Offiziers-Kadavergehorsams-System erscheinen strategische Positionen oftmals elitär und abgehoben, während die praktische Umsetzung von Fachwissen aus den „schmutzigen Details“ der Arbeit ausgeschlossen wird. Das divergiert stark von modernen Ansätzen, die Strategie und operatives Wissen integrieren wollen, um pragmatische und effektive Lösungen zu entwickeln. Jüngere Entwicklungen wie das US-Department of Government Efficiency (DOGE) illustrieren mutige Ansätze zur Modernisierung der Verwaltung. Obwohl DOGE mit kontroversen Methoden und experimentellen Rückschlägen konfrontiert ist, verweist seine Strategie auf eine neue Form der staatlichen Transparenz und Effizienzsteigerung. Die Einführung von Messsystemen wie einem ‚Unconstitutionality Index‘ oder ein ‚Efficiency Leaderboard‘ demonstrieren die Möglichkeiten, staatliche Organisationen messbar und vergleichbar zu machen.

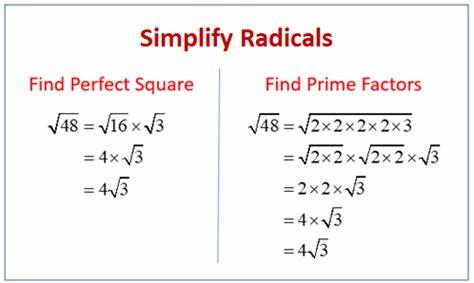

Damit verbunden sind Einsparungen, das Einstellen oder Umgestalten ineffizienter Projekte und ein kultureller Wandel hin zu mehr Verantwortlichkeit. Britische Reformbestrebungen wie das Projekt „Chainsaw“ der Labour-Partei zeigen ebenfalls die Anerkennung der Notwendigkeit einer Neudefinition staatlicher Effizienz – allerdings noch mit eher behutsamen, konsultativen Ansatz. Wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Verhaltensökonomie und Spieltheorie untermauern die Forderung nach simplen, selbsterklärenden Mechanismen in der Verwaltung und Wirtschaft. Komplexe Modelle wie das oft von Steuerzahlern als „undurchschaubar“ empfundene Steuersystem gleichen dem sogenannten Second-Price Sealed-Bid Auction, der hohe kognitive Belastungen erzeugt und dazu führt, dass Menschen versuchen, durch strategisches Verhalten Vorteile zu erzielen. Einfachere, sequenzielle Mechanismen hingegen, wie z.

B. aufsteigende Auktionen, ermöglichen es den Teilnehmern, transparent und ohne aufwändige Strategien zu agieren. Auf die Politik übertragen bedeutet dies, dass leicht verständliche Gesetze und Steuern nicht nur fairer sind, sondern auch Vertrauen schaffen und den Verwaltungsaufwand verringern. Konkrete Vorschläge für vereinfachte Systeme reichen bis hin zu Konzepten wie einem universellen Grundeinkommen kombiniert mit einer einheitlichen Einkommensteuer. Hierbei würde jeder Bürger einen festen Betrag erhalten, während er eine pauschale Steuer auf sein Einkommen zahlt, ohne komplizierte Ausnahmen oder gestaffelte Vergünstigungen.

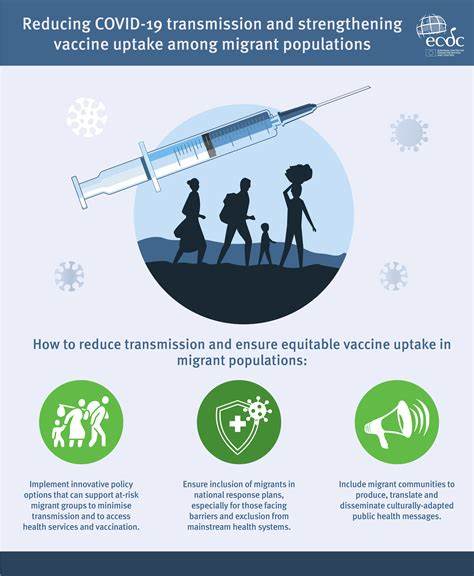

Dieses Modell vereinfacht nicht nur den Steuer- und Sozialleistungsapparat, sondern sorgt auch für klare Anreize zur Erwerbsarbeit und verhindert unerwünschte Nebeneffekte bei Teilzeitarbeit. Ein weiterer Bereich, in dem radikale Vereinfachung helfen könnte, ist die Steuerung von Migration. Anstatt politische Punktgewinne durch undurchsichtige Einwanderungsregeln zu erzielen, könnten transparente, datenbasierte und zweigeteilte Einwanderungssysteme eingeführt werden, die sowohl humanitäre als auch wirtschaftliche Kriterien klar abbilden. Dadurch ließen sich politische Kontroversen reduzieren und das Verfahren für Migranten vorhersagbarer gestalten. Die Herausforderungen sind jedoch enorm.

Die britische Gesellschaft und Politik müssen sich von einem Modell lösen, das bestimmte Interessen bevorzugt, Komplexität schürt und so Reformen erschwert. Radikale Vereinfachung erfordert Mut, Geduld und die Bereitschaft, Teile des erlernten Systems komplett zu hinterfragen – und nicht nur kosmetische Änderungen vorzunehmen. Die Geschichte zeigt, dass große Transformationen oft unter Druck von Umbrüchen stattfinden, doch ein schrittweiser, evidenzbasierter und transparenter Wandel wäre der verantwortungsvollere Weg. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zukunft Großbritanniens stark davon abhängt, ob es gelingt, die bürokratischen und legislativen Systeme entschlacken und neu zu denken. Dabei kann das Land von internationalen Beispielen lernen, die zeigen, dass Einfachheit kein Rückschritt, sondern ein Mittel zu mehr Fairness, Transparenz und Wirtschaftsleistung ist.

Die Vision einer Gesellschaft, in der Regeln einfach formuliert, leicht verstanden und gerecht angewandt werden, ist keine Utopie, sondern eine notwendige Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum in einer zunehmend komplexen Welt.

![Does Functional Package Management Enable Reproducible Builds at Scale? Yes. [pdf]](/images/DE0F45BC-F957-48E4-9906-CF878550CA70)