Das menschliche Sehsystem ist ein hochkomplexes Zusammenspiel aus Wahrnehmung und Bewegung. Vor allem schnelle Augenbewegungen, sogenannte Sakkaden, sind essenziell, um die Umwelt mit hoher Präzision zu erfassen. Sie ermöglichen es, den Blick innerhalb von Millisekunden auf neue Punkte zu richten und so Details aufzunehmen, die ansonsten unbemerkt blieben. Doch wie genau beeinflussen diese ruckartigen Bewegungen unsere Fähigkeit, sich bewegende Objekte mit hoher Geschwindigkeit wahrzunehmen? Aktuelle Forschungen zeigen nun einen faszinierenden Zusammenhang zwischen den physikalischen Gesetzmäßigkeiten der Augenbewegungen und den Grenzen menschlicher Hochgeschwindigkeitswahrnehmung. Sakkaden sind die schnellsten motorischen Bewegungen, die der menschliche Körper ausführt.

Sie treten bis zu zehntausend Mal pro Stunde auf und bewegen das Auge mit spezifischen, vorhersehbaren Geschwindigkeiten und Distanzen. Ein bekanntes kinematisches Prinzip in diesem Kontext ist die sogenannte Hauptsequenz, die den Zusammenhang zwischen der Amplitude einer Sakkade, ihrer Dauer und ihrer maximalen Geschwindigkeit beschreibt. Das heißt: Je weiter das Auge sich bewegt, desto schneller und länger dauert die Bewegung – jedoch in einem gesetzmäßigen Verhältnis. Dieses Prinzip gilt nicht nur für Menschen, sondern wurde über zahlreiche Spezies hinweg beobachtet und dokumentiert. Die Hauptsequenz beeinflusst dabei nicht nur die motorischen Eigenschaften der Augenbewegung, sondern hat auch unmittelbare sensorische Konsequenzen.

Denn jeder Augenbewegung entspricht eine Bewegung des projizierten visuellen Bildes auf der Netzhaut, die der Gegenrichtung der Augenbewegung gleicht. Dadurch entsteht eine schnelle Bildverschiebung, die eigentlich im visuellen System differenziert verarbeitet werden müsste. Überraschenderweise wird diese Bewegung bei natürlichem Sehen oft unbewusst ausgeblendet – ein Phänomen, das als "Sakkadische Unterdrückung" bezeichnet wird. Trotz der starken retinalen Stimulation nehmen wir die durch die Augenbewegung verursachte Bildverschiebung selten bewusst wahr. Um die Grenzen dieser Hochgeschwindigkeitswahrnehmung besser zu verstehen, haben Wissenschaftler innovative Versuchsaufbauten entwickelt.

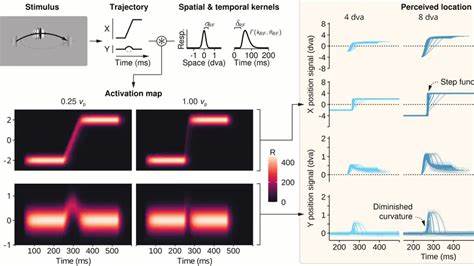

Dabei werden visuelle Reize auf hochauflösenden Bildschirmen so dargestellt, dass sie Bewegungen simulieren, die denen von Sakkaden entsprechen oder diese gezielt variieren. Teilnehmer müssen dabei die Richtung oder das Vorhandensein dieser Bewegungen erkennen, ohne selbst die Augen zu bewegen. Die Ergebnisse zeigten klar, dass die Sichtbarkeit der simulierten Bewegungen nicht nur von der Geschwindigkeit abhängt, sondern von einem Zusammenspiel aus der Bewegungsamplitude, Geschwindigkeit und Dauer – genau wie es die Hauptsequenz der Sakkaden voraussagt. Diese Entdeckung legt nahe, dass das menschliche visuelle System in seiner Wahrnehmung auf die kinematischen Charakteristika von eigenen Augenbewegungen abgestimmt ist. Die Wahrnehmungsgrenzen für schnelle Bewegungen scheinen somit durch die statistische und physiologische Kopplung an die motorischen Bewegungsgrößen definiert zu sein.

Interessanterweise lässt sich die Schwelle für das bewusste Erkennen von Bewegungen durch eine Normierung an die erwarteten Sakkadengeschwindigkeiten zusammenführen – unabhängig von der tatsächlichen Amplitude der Bewegung. Diese Kompaktheit der Daten stützt die Idee, dass die visuelle Wahrnehmung sozusagen an die „üblichen“ Bewegungskriterien des Auges angepasst wurde. Darüber hinaus zeigte sich, dass sogar kleine Unterschiede zwischen einzelnen Personen und verschiedenen Bewegungsrichtungen der Augen Einfluss auf die Wahrnehmungsschwellen haben. Individuelle Variationen in Sakkadenkinematik sagen somit direkt voraus, wie gut eine Person in der Lage ist, schnelle Bewegungen visuell zu erkennen. Dabei ist bedeutend, dass die Richtung der vorhergesagten Bewegungswahrnehmung der Richtung der retinal induzierten Bewegung entspricht, nicht der eigentlichen Bewegungsrichtung der Augen im Raum.

Diese Differenz verdeutlicht die enge Verknüpfung zwischen motorischer Aktion und deren sensorischen Folgen. Ein weiterer spannender Befund betrifft die Bedeutung von statischen Bewegungspunkten – also den Start- und Endpunkten der Bewegung auf dem Bildschirm. Experimente belegen, dass nur dann die Hauptsequenz als Erklärungsmodell für die Wahrnehmungsschwelle fungiert, wenn das visuelle System diese statischen Endpunkte präzise wahrnehmen kann. Ohne eine solche statische Referenz schrumpft der Zusammenhang und die Wahrnehmung der Bewegung entspricht dann eher einer reinen Geschwindigkeitsabhängigkeit, ohne Einbettung in ein komplexeres Bewegungskonzept. Dies unterstreicht die Bedeutung von Kontextinformationen und Referenzpunkten für die visuelle Verarbeitung von Motion.

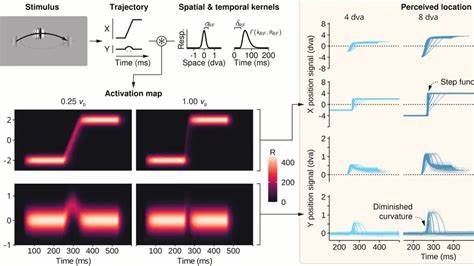

Um die zugrundeliegenden neuronalen Mechanismen zu simulieren, entwickelten Forscher ein einfaches Modell früher visueller Verarbeitung, das auf bekannten räumlichen und zeitlichen Antwortfunktionen der Netzhaut und frühen Sehbahn basiert. Dieses Modell kann erfolgreich vorhersagen, wie Sichtbarkeit von Bewegungen variiert, wenn Parameter wie Bewegungsdauer, Geschwindigkeit und Anwesenheit statischer Endpunkte verändert werden. Auffallend ist, dass das Modell weder fortgeschrittene Bewegungsdetektoren noch orientierungsselektive Aspekte berücksichtigt, aber trotzdem die beobachteten Phänomene gut nachvollziehen kann. Diese Einfachheit betont, dass grundlegende zeitliche Integrationsprozesse und räumliche Filterung zentrale Faktoren beim Modulieren der Wahrnehmbarkeit von schnellen Bewegungen sind. Die theoretischen und praktischen Implikationen dieser Forschung sind vielfach.

Erstens unterstützt sie eine sensorimotorische Verknüpfung im visuellen System, bei der Wahrnehmung an motorische Systeme angepasst ist. Das bedeutet, dass die motorische Aktivität nicht nur Abläufe steuert, sondern auch das Verarbeitungsspektrum und die Leistungsfähigkeit der Sinnesorgane prägt. Zweitens zeigt die Arbeit, dass Wahrnehmung keine rein passive Abbildung der Umwelt ist, sondern aktiv mit Bewegungen und den daraus resultierenden Konsequenzen konstruiert wird. Diese Einsicht trägt zu einem besseren Verständnis von Wahrnehmungs-invarianzen bei, bei denen das Gehirn trotz veränderter Bedingungen ein konstantes subjektives Bild aufrechterhält. Darüber hinaus eröffnet das Wissen um die Gesetzmäßigkeiten der sakkadischen Kinematik und ihre Wirkung auf die Wahrnehmungsgrenzen spannende Perspektiven für klinische Anwendungen.

Beispielsweise könnten individuelle Abweichungen in Sakkadencharakteristika als Marker für neurologische oder psychiatrische Erkrankungen dienen, da Störungen in Bewegung und Wahrnehmung möglicherweise gekoppelt sind. Ähnliches gilt für die Entwicklung neuer bildgebender und diagnostischer Verfahren, die gezielt auf die Koordination von Motorik und Sensorik eingehen. Ein weiterer wissenschaftlicher Diskurs betrifft die Rolle von sogenannten Korollar-Entladungssignalen, die motorischen Regionen des Gehirns helfen, die sensorischen Auswirkungen eigener Bewegungen auszugleichen. Klassiker gehen davon aus, dass diese Signale zentral für das Ausblenden von störenden Eigenbewegungsreizen sind. Die aktuellen Erkenntnisse schlagen jedoch vor, dass ein wesentlicher Teil der sakkadischen Unterdrückung bereits durch reine sensorische Prozesse und die zugehörige Gesetzmäßigkeit der Bewegungen entsteht, ohne auf komplexe extraretinale Signale angewiesen zu sein.

Insgesamt zeigen diese bahnbrechenden Ergebnisse, dass unser visuelles System nicht isoliert arbeitet, sondern stets in enger Verbindung mit den motorischen Abläufen steht, die das Wahrnehmungsfeld strukturieren. Die Tatsache, dass die Grenzen der Hochgeschwindigkeits-Wahrnehmung durch objektiv messbare Bewegungsgesetze der Augenbewegungen festgelegt werden, zeugt von einer tiefen Wechselwirkung zwischen Aktion und Wahrnehmung. Solche Zusammenhänge laden dazu ein, ähnlich kinematische Gesetzmäßigkeiten auch in anderen sensorischen Modalitäten und Tierarten zu untersuchen, um universelle Prinzipien der sensorimotorischen Integration zu erkennen. Sprachlich und konzeptionell wird in diesen Forschungsansätzen klar, dass Wahrnehmung nicht losgelöst von Bewegung und Handlung zu betrachten ist. Vielmehr bedingt eine präzise motorische Steuerung über die Augen die Optimierung der Sinneswahrnehmung, um in einer dynamischen und oft schnell wechselnden Umwelt zu bestehen.

Erkenntnisse wie diese verändern langfristig nicht nur unser Grundverständnis von Wahrnehmung, sondern bieten auch praktische Ansatzpunkte, um künstliche Seh- und Sensorsysteme effektiver an die natürlichen Gegebenheiten anzupassen. Die Erforschung der sogenannten Hauptsequenz als Verbindungsglied zur Hochgeschwindigkeitswahrnehmung ist somit ein erfolgreicher Schritt in Richtung eines ganzheitlichen Verständnisses von aktiver Wahrnehmung. Sie verbindet motorische Prinzipien, neuronale Verarbeitung und bewusste Erlebniswelt auf mathematisch präzise beschriebene Weise und zeigt eindrücklich, wie Gesetzmäßigkeiten der Bewegung die Grenzen und Möglichkeiten unserer Sinneswahrnehmung steuern.