Die Gesundheit des Schweizer Bankensektors: Eine Analyse Die Schweiz, bekannt für ihre stabilen Finanzinstitutionen und ihre Rolle als internationales Finanzzentrum, steht nach den Turbulenzen rund um die Credit Suisse vor einer entscheidenden Phase. Der Schweizer Bankers Association (SBA) hat kürzlich einen Bericht veröffentlicht, der sowohl ermutigende als auch besorgniserregende Entwicklungen im Bankensektor aufzeigt. Während sich die Banken im Großen und Ganzen stabil zeigen, werfen einige Trends und Veränderungen Fragen auf, die es wert sind, eingehender betrachtet zu werden. Stabilität nach der Krise Die Credit Suisse, ein Schwergewicht der Schweizer Finanzlandschaft, war lange Zeit das Aushängeschild für Stabilität und Innovation. Doch ihr dramatischer Abstieg hat die gesamte Branche erschüttert.

Nach dem Zusammenbruch der Credit Suisse haben jedoch viele Experten festgestellt, dass die Schweizer Banken insgesamt Stabilität zurückgewinnen konnten. Die Schweiz bleibt der globale Spitzenreiter im grenzüberschreitenden Vermögensmanagement, ein Erfolg, der nicht nur auf der Tradition, sondern auch auf einer robusten Struktur beruht. Einer der jüngsten Berichte der SBA, der auf Daten der Schweizerischen Nationalbank basiert, zeigt, dass die Vermögenswerte unter Verwaltung im Jahr 2023 um 6,9 Prozent auf 8,39 Billionen Schweizer Franken gestiegen sind. Dies ist eine positive Entwicklung inmitten der Unsicherheiten, die durch den Zusammenbruch eines der größten Finanzinstitute verursacht wurden. Gemischte Beschäftigungstrends Ein entscheidender Aspekt der Gesundheit des Bankensektors sind die Beschäftigungstrends.

Im Jahr 2023 verzeichnete der Sektor eine Zunahme von 1.280 inländischen Beschäftigten, was einer Steigerung von 1,4 Prozent entspricht. Diese Zahlen sind ermutigend, insbesondere da über die Hälfte der befragten Banken stabile Beschäftigungszahlen erwartet, während ein erheblicher Teil auch mit einem Anstieg der Mitarbeiterzahl rechnet. Doch das Bild trübt sich, wenn man die internationalen Beschäftigungszahlen betrachtet. Hier berichtet die SBA von einem Rückgang von 2,9 Prozent, was auf geopolitische Faktoren und einen allgemeinen Trend zur Rückverlagerung (Reshoring) hinweist.

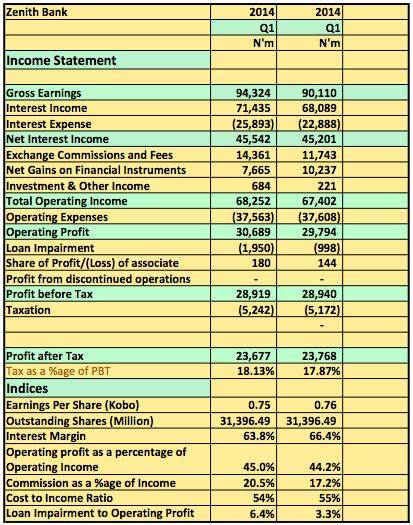

Martin Hess, der Leiter der wirtschaftspolitischen Abteilung der SBA, betont, dass der Rückgang der internationalen Beschäftigung eine anhaltende Tendenz darstellt, die einen weitreichenden Einfluss auf die globale Verteilung von Wohlstand und Investitionen haben könnte. Es ist eine besorgniserregende Entwicklung, die zeigt, dass die Schweizer Banken nicht nur in ihrer internationalen Sichtbarkeit, sondern auch in ihrer Fähigkeit, globales Kapital anzuziehen, herausgefordert werden. Herausforderungen und Chancen im Zinsertrag Die Zinspolitik der Schweizer Nationalbank (SNB) hat ebenfalls unmittelbare Auswirkungen auf das Bankgeschäft. Trotz eines Anstiegs der Zinserträge im Jahr 2023 berichten viele Banken von einem Rückgang ihrer Nettozinserträge. Dies ist vor allem auf die großen Banken zurückzuführen, bei denen die Zinserträge gesenkt und die Ausgaben in die Höhe geschnellt sind.

In einer Zeit, in der die Kreditvergabe an Unternehmen und Privatpersonen stabilisiert werden muss, fragen sich Experten, wie die Banken in einem sich verändernden Zinsszenario profitabel bleiben können. Es gibt zwar Hoffnungen, dass ein positiver Markttrend und steigende Handelsgewinne die Ertragslage stabilisieren könnten, doch die Unsicherheit bleibt. Hess bemängelt, dass die Umstellung von der Politik, die nicht nur effizient, sondern auch „kosteneffektiv“ sein sollte, die Banken vor neue Herausforderungen stellt. Angesichts der niedrigen Zinsen scheint der Spielraum für Zinserträge begrenzt. Regulierungsdichte als Risiko Eine der gravierendsten Herausforderungen, mit denen die Banken konfrontiert sind, ist die steigende Regulierungsdichte.

Dies wirkt sich direkt auf die Betriebskosten aus und schränkt die Flexibilität der Institute ein. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Jahren betrachten nun alle befragten Experten die regulatorische Dichte als signifikantes Risiko. Die Herausforderungen, die sich aus einer komplexen regulatorischen Landschaft ergeben, können sich, so die Einschätzung, negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Banken auswirken. Zusätzlich zu den regulatorischen Herausforderungen sehen sich die Banken auch in einem wettbewerbsintensiven Umfeld konfrontiert, insbesondere durch den Eintritt von Technologiefirmen und Fintechs. Diese neuen Akteure dringen in den Zahlungsverkehr und andere Dienstleistungen ein und zwingen etablierte Banken dazu, ihre Geschäftsmodelle und Strategien zu überdenken.

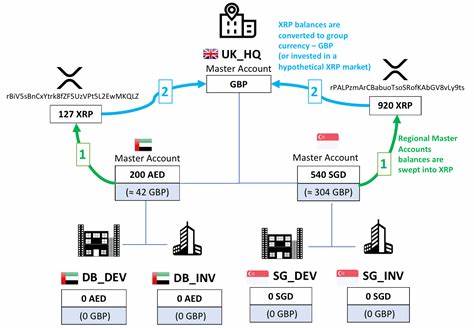

Der Aufstieg der Kryptowährungen Ein bemerkenswerter Trend in der Schweizer Finanzlandschaft ist das gestiegene Interesse an Kryptowährungen. Während im Jahr 2023 nur 13 Prozent der Experten davon überzeugt waren, dass Kryptoaktiva das Investitionsvolumen erhöhen würden, glauben mittlerweile 50 Prozent der Fachleute daran. Diese Neuausrichtung könnte die Richtung des Bankensektors fundamental verändern, da Banken versuchen, neue Einnahmequellen zu erschließen. Im Gegensatz dazu ist das Interesse an nachhaltigen Finanzprodukten gesunken. Die einst so vielversprechenden Erwartungen an nachhaltige Investitionen scheinen sich nicht zu bewahrheiten.

Nur noch die Hälfte der Experten glaubt, dass nachhaltige Finanzprodukte einen signifikanten Bereich innerhalb der strategischen Ausrichtung des Bankensektors darstellen können. Diese Skepsis könnte die Engagements der Banken im Bereich der ökologischen und sozialen Verantwortung beeinflussen. Fazit Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Schweizer Bankensektor in einer Phase des Wandels und der Unsicherheit ist. Trotz der positiven Entwicklungen in Bezug auf Vermögenswerte und Beschäftigung gibt es klare Herausforderungen, die angegangen werden müssen. Die regulatorische Komplexität, die Volatilität bei Zinserträgen und der Wettbewerb durch neue Akteure sind Risiken, die die Stabilität und das Wachstum des Sektors gefährden könnten.

Auf der anderen Seite bieten Trends wie die Aufwertung von Kryptowährungen Chancen für die Banken, sich neu zu positionieren und innovative Dienstleistungen anzubieten. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Bankensektor in der Schweiz entwickeln wird, aber die nächsten Jahre könnten wegweisend für die globale Finanzlandschaft sein. Um erfolgreich zu bleiben, müssen die Banken nicht nur ihre internen Strukturen anpassen, sondern auch ihre Beziehungen zu den Kunden überdenken und in digitale Lösungen investieren. In einer sich schnell verändernden Welt ist Flexibilität der Schlüssel zum Überleben.