Die Entwicklung von Strategiespielen gehört seit jeher zu den komplexesten Aufgaben in der Spieleprogrammierung. Jedes neue Projekt konfrontiert Entwickler mit den Herausforderungen der Spielmechanik, Balance, Themenrelevanz und nicht zuletzt der technischen Umsetzung. Mit der zunehmenden Leistungsfähigkeit großer Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) eröffnen sich neue Wege in der Game-Development-Praxis. Ein besonders spannendes Experiment zeigte sich im Einsatz der KI-Modelle Gemini 2.5 und Claude Code bei der Kreation eines Wargames, das auf der realitätsnah extrapolierten Entwicklung künstlicher Intelligenz im Jahr 2027 basiert.

Dieses Projekt liefert sowohl Einblicke in die Fähigkeiten als auch die Grenzen heutiger KI-gestützter Spielentwicklung und zeigt, wie sich Ansätze mit unterschiedlichen Modellen komplementär ergänzen können. Die Ausgangsidee entsprang dem Wunsch, den Inhalt des AI 2027 Reports spielbar und interaktiv zu gestalten. Dabei sollte ein rundenbasiertes Strategiespiel entstehen, das die geopolitischen Spannungen und den Wettlauf um künstliche allgemeine Intelligenz (AGI) zwischen den USA und China simuliert. Das Design nahm dabei Anleihen bei bewährten Brettspielen wie Twilight Struggle oder Imperial Struggle, welche Einfluss und Kontrolle in einem globalen Kontext thematisieren. Die Simulation sollte politische, wissenschaftliche, wirtschaftliche und militärische Bereiche umfassen – ein komplexes Geflecht von Faktoren, die das Rennen um AGI prägen.

Gemini 2.5 wurde im Projekt als Werkzeug für strategisches, hochrangiges Design genutzt. Es übernahm das Verfassen eines umfassenden Regelwerks, das sowohl Spielmechaniken als auch den Ablauf einzelner Spielzüge beschrieb. Dies beinhaltete das Entwerfen von Aktionen wie Einflussnahme in verschiedenen globalen Hubs, Fortschreiten auf einer AGI-Entwicklungsskala sowie das Management der globalen Stabilität. Das Regelwerk sah Karten mit unterschiedlichen Funktionen und Effekten vor, deren Ausspieloptionen taktische Tiefe schaffen sollten.

Krisenereignisse, die durch das Fortschreiten der KI-Entwicklung oder durch Instabilität ausgelöst wurden, erhöhten die Unvorhersehbarkeit und spielerische Spannung. Der große Vorteil von Gemini 2.5 lag in seiner Fähigkeit, große Informationsmengen aus Referenzmaterialien – wie Regeln ähnlicher Spiele und wissenschaftlichen Berichten – zu analysieren und in neue, stimmige Designs zu übersetzen. Das Modell agierte als kreativer Impulsgeber, der auf Basis vorhandener Priors eine kohärente Grundlage entwickelte. Durch die kurze Entwicklungszeit konnten sogar Vorschläge für einzelne Karten und Krisensituationen generiert werden, die thematisch beeindruckend gut eingebettet waren und das Gameplay lebendig machen.

Dennoch zeigte sich schnell, dass die reine KI-Generierung des Regelwerks ihre Grenzen hat. Die entworfenen Mechaniken wiesen Inkonsistenzen auf und ließen Raum für Exploits, die das Spiel unausgewogen erscheinen ließen. Die KI neigt dazu, mittlere Lösungen zu finden, die zwar praktikabel sind, aber wenig innovative oder überraschende Elemente enthalten. Beispielsweise konnte man auf Kosten aller Karten sehr leicht die AGI-Leiste komplett ausbauen, was zu einem schnellen und wenig spannenden Ende führen konnte. Die Feinabstimmung und das Balancing, das für ein gutes Spielerlebnis essentiell ist, konnten die Modelle nicht eigenständig leisten.

Hier war die menschliche Designkompetenz weiterhin unverzichtbar. Eine weitere Herausforderung war die „Vibecoding“-Arbeitsweise, bei der versucht wird, ein möglichst optimales Ergebnis zu erzielen, indem das LLM in einen kreativen Flow versetzt und möglichst tief ausgespielt wird. Der Entwickler stellte überraschend fest, dass dieser Aufwand teilweise in die Irre führt. Das ständige Verfeinern und Nachbessern mit KI-Unterstützung verbraucht viel Zeit und gibt keine Garantie für ein zufriedenstellendes Endprodukt. Manchmal ist es effizienter, selbst klar zu definieren, wie die Spielmechaniken aussehen sollen und die KI als unterstützendes Werkzeug für inhaltliche Partien wie z.

B. die Kartengestaltung oder die Ausarbeitung von Szenarien zu nutzen. Denn genau in der Generierung der Inhalte konnte Gemini 2.5 seine Stärke voll ausspielen. Die Eventkarten, die Hubs und die Krisenkarten zeigten eine thematisch beeindruckende Nähe zum zugrundeliegenden Material.

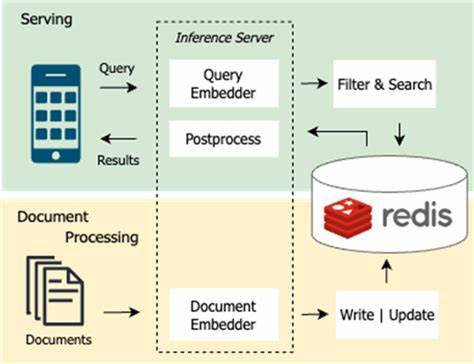

Die KI konnte aus wissenschaftlichen Papieren und politischen Analysen kreative Ideen für Spielereignisse entwickeln, welche realistische und zugleich dramatisch-spannende Situationen simulieren. Die Verbindung von narrativer Tiefe und Gameplay-Mechanik wurde hier zum großen Pluspunkt des Modells. Technisch unterstützend kam Claude Code ins Spiel, ein KI-Modell mit speziellem Fokus auf Code-Generierung und Softwareentwicklung. Das erfolgte auf Grundlage der von Gemini vorab erstellten Sprint- und Implementierungspläne. Während Gemini eher den Entwurfsprozess übernahm, sorgte Claude Code für die taktische Umsetzung – etwa durch Generierung von Unit-Tests, Frontend- und Backend-Code oder Dokumentation.

Dieser Workflow kombinierte strategische Planung mit operativer Ausführung, was zu einem raschen Fortschritt bei der technischen Realisierung führte. Claude Code erwies sich insbesondere im Umgang mit modularen Aufgaben als hilfreich. Anstatt große Sprints auf einmal zu bearbeiten, konnte das Modell besser einzelne konkrete Tasks abarbeiten, Tests verfassen und selbstständig Fehler erkennen. Die Verwendung der CLAUDE.md-Datei als systematischer Dokumentationsbasis ermöglichte dem Modell, den Projektkontext präzise zu erfassen.

Das führte zu einer signifikant geringeren Fehlerrate und einer höheren Stabilität der entwickelten Webanwendung. Interessant war zudem der Einsatz von Model Context Protocols (MCP), die es Claude Code erlaubten, externe Dienste wie Supabase oder Puppeteer nahtlos in den Entwicklungsworkflow zu integrieren. So konnten beispielsweise Datenbankoperationen direkt automatisiert werden, ohne dass der Entwickler aufwändige API-Calls selbst implementieren musste. Das Puppeteer-Interface ermöglichte die Steuerung von Browsern für funktionale Tests, was gerade bei Anwendungen mit grafischer Oberfläche enorm Zeit sparen kann. Diese Kombination zeigt einen vielversprechenden Weg für die zukünftige Entwicklung anspruchsvoller Anwendungen, bei denen Codegenerierung und Testing eng verzahnt und automatisiert ablaufen.

Durch die Experimente mit dem AI 2027 Wargame wurde deutlich, dass heutige LLMs zwar kraftvolle Ideen- und Umsetzungshilfen sind, aber keine vollumfänglichen Autodidakten. Die Komplexität von Spielmechaniken, die Feinarbeit am Balancing und die kreative Konzeption tiefgehender Systemzusammenhänge erfordern weiterhin die Erfahrung und Intuition von menschlichen Entwicklern. KI-Modelle wirken am besten als Co-Kreateure, weniger als vollständige Ersetzer. Die Besonderheiten von Strategiespielen verstärken die Herausforderung: Sie besitzen oft komplizierte, nichtlineare Interaktionsmechanismen und viele Sonderregeln, die mit ihren „Macken“ und Ausnahmen erst die Spieltiefe erzeugen. Das reine Hochrechnen oder Interpolieren aus Vorlagen reicht hier nicht.

Die Spannung und der Spaß entstehen gerade aus Überraschungen, nicht-intuitiven Regelverstößen und der geschickten Ausnutzung von Kantenfällen. Dennoch sollte die immense Unterstützung bei der inhaltlichen Generierung nicht unterschätzt werden. LLMs können in kurzer Zeit aus riesigen Datenmengen stimmige, zum Thema passende Ereignisse, Karten oder beschreibende Texte erstellen. Dies erleichtert die kreative Grundarbeit und macht es auch kleineren Teams möglich, komplexere Spiele mit glaubhafter narrativer Tiefe zu erschaffen. Selbst bei der technischen Umsetzung ergeben sich durch die gezielte Nutzung von KI-gestützten Tools neue Potenziale für Effizienz und Qualität.

Aus einem methodischen Blickwinkel empfiehlt sich eine Aufteilung in Phasen: Zunächst das eigene Design-Konzept erarbeiten, dann die KI um kreative Unterstützung bitten und abschließend das Modell für Implementierungsdetails und Programmcode einsetzen. Dabei ist der Mensch weiterhin der Kurator und Entscheider, der Unstimmigkeiten erkennt und den Workflow steuert. Das Projekt rund um das AI 2027 Wargame zeigt exemplarisch, wie die Kombination von Gemini 2.5 und Claude Code als Paar synergistische Effekte erzeugt. Während Gemini mit seiner Fähigkeit zu komplexem, strategischem Denken glänzt, übernimmt Claude Code die präzise und pragmatische Kodierung und Testing-Aufgaben.

Zusammen können sie den Entwicklungsprozess beschleunigen, ohne den kreativen Kern völlig aus der Hand zu geben. Zukünftig sind solche hybriden KI-Workflows vorstellbar, die nicht nur in der Spieleentwicklung sondern auch in anderen Software-Projekten die Grenzen zwischen Idee, Entwurf und Umsetzung verwischen. Die Integration von KI in den Entwicklungsprozess sollte daher als Erweiterung menschlicher Kreativität betrachtet werden, die Routineaufgaben übernimmt und Freiraum für Innovation schafft. Trotz einiger technischer Stolpersteine, etwa bei der lokalen Entwicklungsumgebung mit Supabase oder bei der Handhabung von Kontextgrößen in den Modellen, sind erhebliche Fortschritte erkennbar. Die Arbeitsweise mit CLAUDE.

md-Dateien, die Organisation der Arbeitsstruktur mit Tasks und Sprints sowie die Nutzung von Tools wie MCP sollten in künftigen Projekten weiter vertieft und optimiert werden. Abschließend lässt sich festhalten, dass KI-Modelle heute bereits als wertvolle Partner in der Spielentwicklung eingesetzt werden können. Ihre kreative Kapazität ist besonders bei der narrative Konzeption oder der Erzeugung von Inhalten beeindruckend. Die komplexe Ausgestaltung von Regeln und Balancing bleibt jedoch weiterhin eine typisch menschliche Herausforderung. Die Zukunft der Game-Development-Community wird deshalb stark davon geprägt sein, wie diese Technologien sinnvoll eingesetzt und mit menschlicher Expertise kombiniert werden.

Die experimentelle Entwicklung des AI 2027 Wargames liefert dafür wegweisende Erkenntnisse und zeigt einen spannenden Ausschnitt einer sich schnell wandelnden Kreativlandschaft.