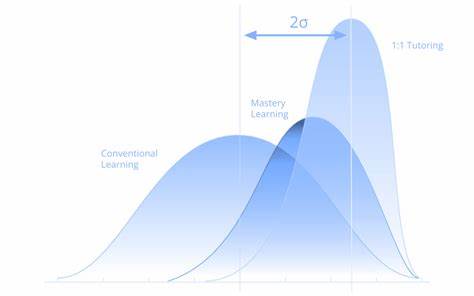

Die Erforschung von Methoden zur Verbesserung der Lernerfolge zählt seit jeher zu den wichtigsten Anliegen der Pädagogik. Benjamin Bloom, ein US-amerikanischer Bildungspsychologe, stellte in den 1980er Jahren eine bahnbrechende Erkenntnis vor, die seither als das sogenannte Zwei-Sigma-Problem bekannt ist. Es beschreibt eine Beobachtung, nach der eine individuelle Eins-zu-eins-Betreuung von Lernenden zu einer Verbesserung der Leistungen von zwei Standardabweichungen gegenüber der regulären Klassengröße führen kann – eine enorm hohe Steigerung der Wissensaufnahme und des Lernerfolgs. Doch die praktische Anwendung dieser Form des individualisierten Lernens ist aufgrund finanzieller und personeller Ressourcenbeschränkungen kaum realisierbar. Daraus entstand die zentrale Frage: Wie können ähnliche Lernerfolge auf praktikable und skalierbare Weise innerhalb größerer Lerngruppen erzielt werden? Seit Bloom werden verschiedene Konzepte untersucht, um das Zwei-Sigma-Problem zu lösen – darunter das Mastery Learning, der Direktunterricht (Direct Instruction) sowie technologische Innovationen wie softwarebasiertes Tutoring.

Im Kern geht es darum, das individuelle Fortschreiten der Lernenden und ständige Überprüfung des Wissens sicherzustellen, damit alle Schüler eigenständig und erfolgreich Stoffe beherrschen können, bevor zum nächsten Lernabschnitt übergegangen wird. Mastery Learning fokussiert sich auf das Prinzip, dass ein Schüler erst dann mit dem nächsten Abschnitt weitermacht, wenn er das aktuelle Thema ausreichend beherrscht. Dazu erfolgt eine kontinuierliche Überprüfung des Wissensstandes, verbunden mit individuellen Fördermaßnahmen für diejenigen, die noch Schwierigkeiten haben. Diese Methode verwehrt vorzeitiges Weiterlernen, das bei unvollständigem Verständnis zu Wissenslücken führt. Der Nachteil besteht darin, dass unterschiedliche Lerntempi auch unterschiedliche Zeitaufwände bedeuten, was im regulären Schulbetrieb zu organisatorischen Herausforderungen führen kann.

Der Direktunterricht ist ein stark strukturierter, lehrergeleiteter Ansatz, der mit vorgegebenen, klaren Lernzielen und konkreten Schritt-für-Schritt-Anleitungen arbeitet. Entwickelt von Siegfried Engelmann in den 1960er Jahren, basiert er auf der Annahme, dass jeder Schüler ein gegebenes Material erlernen kann, sofern der Unterricht klar, unmissverständlich und schülerorientiert gestaltet ist. Dabei werden Schüler zunächst anhand eines Einstufungstests in Gruppierungen mit ähnlichen Kenntnisständen eingeteilt. Lerninhalte werden sequentiell und mit viel Wiederholung vermittelt – ungefähr 90 Prozent der Unterrichtszeit umfasst Übung und Anwendung bereits erlernter Inhalte, nur zehn Prozent widmen sich neuen Lernstoffen. Die Standardisierung des Unterrichts, inklusive exakt vorgeschriebener Unterrichtsskripte für Lehrer, stellt sicher, dass die Wissensvermittlung effizient und verlorenheitsfrei abläuft.

Langjährige Studien, vor allem umfangreiche Meta-Analysen, weisen darauf hin, dass beide Methoden, Mastery Learning und Direktunterricht, tendenziell zu signifikanten Lernverbesserungen führen. Besonders Schüler mit Lernschwierigkeiten oder aus benachteiligten sozialen Schichten profitieren davon. Dennoch sind die Effekte für durchschnittliche oder hochbegabte Schüler oft weniger ausgeprägt. Die erzielten Leistungserhöhungen liegen im Bereich von mittleren und großen Effektstärken, wenn es um die gezielte Wissensvermittlung und Fähigkeitserweiterung geht. Jedoch scheint ein wesentlicher Kritikpunkt darin zu liegen, dass die angestrebte tiefere Vernetzung des Wissens und dessen Transfer auf komplexe, übergeordnete Problemstellungen weniger ausgeprägt sind.

Ein entscheidendes Problem beider Methoden ist die oftmals fehlende Skalierbarkeit. Individuelles Tutoring ist aufgrund seiner Ressourcenintensität für die meisten Bildungssysteme zu teuer und personalaufwändig. Direktunterricht ist durch seine strikte Planung und Skriptvorgaben nicht immer flexibel auf die Bedürfnisse heterogener Lerngruppen anwendbar, auch wenn er sich als hochwirksam erwiesen hat. Dies kennzeichnet das Zwei-Sigma-Problem: die Notwendigkeit, massive Lernfortschritte zu erzielen, ohne dabei individuelle Betreuung in voller Breite anbieten zu können. Technologische Lösungen, vor allem softwarebasiertes Tutoring, haben in den letzten Jahren für Aufsehen gesorgt.

Intelligente Tutorensysteme können personalisierte Lernpfade anbieten, den Wissensstand der Nutzer kontinuierlich erfassen und direkt Feedback geben. Studien zeigen, dass hochwertiges computergestütztes Tutoring die Effektstärken deutlich erhöht und mit menschlichem Eins-zu-eins-Tutoring vergleichbar sein kann. Ein besonders bemerkenswertes Beispiel ist der von DARPA geförderte Digital Tutor, der für die Ausbildung von Navy-Technikern eingesetzt und evaluiert wurde. Hier wurden enorme Effekte gemessen, die das reguläre Training bei kürzerer Lernzeit übertrafen. Solche Programme kombinieren die Prinzipien von Mastery Learning mit individualisierten Rückmeldungen und adaptivem Schwierigkeitsgrad, was eine vielversprechende Zukunft für effektive, skalierbare Lernkonzepte signalisiert.

Wichtig ist dabei die Tatsache, dass gute Software-Tutoringsysteme mehrere Herausforderungen meistern müssen: Sie benötigen eine fundierte Domänenexpertise, um Inhalte sinnvoll aufzubereiten, müssen komplexe Lernmodelle abbilden und dynamisch auf den Lernfortschritt reagieren. Die Entwicklung solcher Systeme ist aufwendig und erfordert interdisziplinäre Teams aus Pädagogik, Informatik und Psychologie. Dennoch bieten diese Lösungen wichtige Chancen, die zwei Sigma Lernfortschritte zu erreichen und dabei individualisiertes Lernen einer breiten Schülerschaft zugänglich zu machen. Zur hinterfragten Wirksamkeit einzelner Ansätze gibt es unterschiedliche Meinungen in der Forschung. Einige kritischere Stimmen betonen, dass Meta-Analysen mit überwiegend kleinen, heterogenen und oftmals nicht randomisierten Studien zu optimistischen Effektgrößen führen können.

Die strenge Bewertung und Auswahl der Studien führt oft zu niedrigeren oder sogar nicht signifikanten Erfolgen. Wichtige Aspekte wie eine nachhaltige Wissensvermittlung, Transfer und Motivation werden in vielen Studien nicht ausreichend berücksichtigt. So belegen manche Folgestudien, dass der positive Effekt von Mastery Learning und Direktunterricht über längere Zeiträume abnimmt („Fade-out“-Effekt), wenn das Erlernte nicht regelmäßig angewandt wird. Genau hier setzen alternative Theorien an: Der „Testing Effect“, also der positive Einfluss von häufigem Überprüfen des Wissens, spielt für nachhaltiges Lernen eine große Rolle. Auch zeitlich verteilter Unterricht, bekannt als „Spaced Repetition“, ist effektiver als massiertes Lernen.

Hier besteht die Hypothese, dass ein Großteil der Erfolge von Mastery Learning darauf beruht, dass diese Methode automatisch zum wiederholten und gezielten Üben anregt. Somit könnte Mastery Learning teilweise „Spaced Repetition in Verkleidung“ sein. Außerdem zeigt die Forschung, dass Tutor*innen nicht immer die Diagnose der individuellen Lernschwächen in der Tiefe nutzen, wie man es erwarten würde. Die Wirksamkeit von Tutoring scheint eher darin zu liegen, dass Tutor*innen korrigierendes Feedback geben, auf das Denken der Lernenden eingehen und zu aktiver Beteiligung anregen. Bemerkenswert ist, dass hochqualitative Softwaresysteme, die solches Feedback systematisch leisten und individuell anpassen, ähnliche Effekte erreichen wie menschliches Tutoring.

In einer erweiterten Perspektive ist auch der Einfluss von Lehrkräften auf Lernerfolge Thema intensiver Debatten. Einige neuere Studien legen nahe, dass einzelne Lehrer*innen zwar Unterschiede machen können, diese aber im Durchschnitt nicht so stark sind, wie angenommen. Effiziente Lehrmethoden und unterstützende Systeme können deshalb eine größere Rolle spielen als die individuellen Fähigkeiten einzelner Lehrender. Sehr aktuell sind Erkenntnisse aus groß angelegten randomisierten Studien (RCT), die zeigen, dass viele populäre Bildungsmaßnahmen und Interventionen nur marginale bis keine messbare Wirkung auf die Lernerfolge haben. Das nährt die Kritik, dass viele Studien methodisch nicht hinreichend robust sind und weitere gut konzipierte Forschungsarbeiten nötig sind.

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist die Zielsetzung von Bildung. Bryan Caplan hat in seinem Buch „The Case Against Education“ argumentiert, dass viele schulische Inhalte kaum Transferwirkung haben. Wer Fähigkeiten erwirbt, wird meist nur in genau diesen Bereichen besser, das Lernen ist also häufig wenig generalisierbar. Dies unterstreicht die Bedeutung prioritärer Grundfertigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen, welche mit gezielten Methoden wie Direktunterricht oder Mastery Learning kompakt und effektiv vermittelt werden könnten. Für andere, weniger zentrale Fächer oder für kreative und soziale Kompetenzen sind andere pädagogische Zugänge wahrscheinlich besser geeignet.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Bloom’s Zwei-Sigma-Problem eine bedeutende Herausforderung in der Bildungsforschung beschreibt: Wie kann man individualisiertes, hochwirksames Lernen auf größere, vielschichtige Lerngruppen übertragen? Die klassischen Methoden des Mastery Learnings und des Direktunterrichts sowie modernes softwaregestütztes Tutoring bieten hier vielversprechende Ansätze, deren Wirksamkeit in der Forschung durchweg bestätigt wird – auch wenn die Effektstärken meist geringer sind als das ursprüngliche Zwei-Sigma von Bloom. Der Trend geht immer mehr dahin, technologische Innovationen mit bewährten pädagogischen Prinzipien zu verbinden, um dem Ziel einer effektiven, nachhaltigen und breitenwirksamen Lernförderung näherzukommen. Die dabei unvermeidlichen Fragen zur Didaktik, Motivation, Umsetzung und Skalierbarkeit werden weiterhin intensiv untersucht, um Bildung in Zukunft besser, gerechter und effizienter gestalten zu können. Die Diskussion um Bloom’s Zwei-Sigma-Problem lebt also nicht nur von historischen Befunden, sondern von der aktuellen Weiterentwicklung moderner Lehr- und Lernsysteme.