Das Hypertext Transfer Protocol, kurz HTTP, ist seit seinen Anfängen auf Sir Tim Berners-Lees NeXT-Computer bei CERN ein zentrales Element des Internets. Ursprünglich für den einfachen Austausch von Webseiten entwickelt, hat sich das Protokoll über Jahrzehnte hinweg enorm weiterentwickelt. Mittlerweile existieren mehrere Versionen, die sich vor allem in der Effizienz, Geschwindigkeit und Sicherheit unterscheiden. HTTP/1.1 bildet bis heute den Ausgangspunkt, während HTTP/2 und HTTP/3 die Bandbreite an Möglichkeiten erweitern und die Grundlage für schnelleres und sichereres Surfen legen.

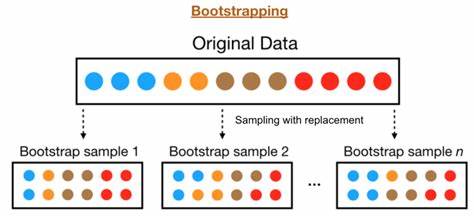

Eine entscheidende Frage dabei ist, wie ein Client und ein Server überhaupt die geeignete Protokollversion aushandeln und wie etwa vom unsicheren HTTP auf das sicherere HTTPS gewechselt wird. In diesem Zusammenhang hat sich der Prozess des „Bootstrappings“ als essenzieller Mechanismus etabliert, der für ein reibungsloses Zusammenspiel sorgt. Der Übergang von HTTP zu HTTPS ist heute selbstverständlich, doch er ist keineswegs trivial. Moderne Browser nutzen automatisch HTTPS als Voreinstellung, wobei beispielsweise Chrome und Safari bereits seit 2021 automatisch bevorzugt verschlüsselte Verbindungen herstellen. Firefox zog 2024 nach.

Doch nicht alle Werkzeuge oder Bibliotheken sind standardmäßig so konfiguriert. Daher greifen Server häufig auf HTTP-Statuscodes der 3xx-Klasse zurück, besonders den 301 „Moved Permanently“. Damit wird der Client aufgefordert, die Verbindung zur gleichen Adresse über HTTPS erneut herzustellen. Diese Umleitung ist simpel und effektiv, bringt aber zusätzliche Verbindungsaufbauten mit sich. Es entstehen im Hintergrund mehrere TCP-Handshakes und anschließend die Handshake-Phase des TLS-Protokolls.

Der Aufwand ist spürbar, weil nach dem anfänglichen Verbindungsaufbau über HTTP eine komplett neue Verbindung mit TLS gestartet wird. Neben der Umleitung ist das sogenannte HTTP Strict Transport Security (HSTS) ein wichtiges Instrument. Mit HSTS teilt der Server dem Browser mit, dass er sämtliche zukünftigen Verbindungen zu dieser Domain ausschließlich über HTTPS herstellen soll. Somit wird eine erneute Umleitung überflüssig. Der Browser merkt sich diese Vorgabe für eine bestimmte Zeit, wodurch Anfragen direkt verschlüsselt abgewickelt werden.

Es gibt sogar eine sogenannte HSTS-Preload-Liste, die von Browserherstellern gepflegt wird und für bestimmte Domains eine automatische HTTPS-Nutzung erzwingt – selbst bei Eingabe einer URL ohne explizite Protokollangabe. Damit wird das Risiko von Man-in-the-Middle-Angriffen deutlich verringert, da der Umstieg auf HTTPS bereits vor dem Verbindungsaufbau erzwungen wird. Doch HTTPS stellt nur die Grundlage für moderne Übertragungsprotokolle wie HTTP/2 und HTTP/3 dar. Zwischen HTTP/1.1 und HTTP/2 besteht eine weitere wichtige Verhandlungsebene.

Beim Aufbau einer TLS-Verbindung meldet der Client über eine sogenannte ALPN-Erweiterung (Application-Layer Protocol Negotiation) im ClientHello, welche Protokolle er unterstützt. Der Server wählt dann die bestmögliche Option, häufig HTTP/2. Auf diese Weise ist es möglich, bereits beim Verbindungsaufbau zu bestimmen, welches Protokoll verwendet wird, ohne eine separate Umleitung durchführen zu müssen. In der Praxis verbessert dies die Performance spürbar, da Prozesse zusammengeführt und redundante Schritte vermieden werden. Server spielen dabei oft auch mit dem HTTP-Header Alt-Svc, der dem Client mitteilt, welche anderen Protokolle und Ports für dieselbe Domain verfügbar sind.

Das ist besonders nützlich, wenn ein Server sowohl HTTP/2 als auch HTTP/3 unterstützt. Der Client kann diese Information zwischenspeichern und bei späteren Verbindungen gezielt diese Protokolle anfragen. Allerdings ist das Alt-Svc-Headerfeld auf der sicheren HTTPS-Verbindung beschränkt, da sonst Angreifer Umleitungen erzwingen könnten. Der nächste Evolutionsschritt ist HTTP/3, welches im Unterschied zu seinen Vorgängern nicht mehr auf TCP aufsetzt, sondern auf QUIC als Transportprotokoll. QUIC kombiniert TLS direkt mit UDP und bietet dadurch geringere Latenzzeiten und verbesserte Performance bei Verbindungsabbrüchen oder Paketverlusten.

Diese Umstellung erfordert neue Verhandlungsmechanismen, da die einfache ALPN TLS-Extension bei TCP nicht ausreicht. Stattdessen wird der Protokollwechsel innerhalb von QUIC-handshakes ausgehandelt. Das macht den direkten Wechsel von HTTP/1.1 oder HTTP/2 auf HTTP/3 technisch anspruchsvoller. Für Anwender ist das bemerkbar, wenn ein Browser zuerst eine Verbindung über TCP aufbaut und danach erst zu QUIC wechselt.

Das bedeutet mehrere Handshakes und somit Initialverzögerungen, bevor HTTP/3 genutzt wird. Um diese Hürden zu minimieren, bieten moderne Browser wie Chrome, Firefox und Safari immer öfter parallele Verbindungsversuche an, die sogenannte „Happy Eyeballs“ Strategie. Dabei werden die TCP-basierte Verbindung und die QUIC-basierte UDP-Verbindung gleichzeitig aufgebaut. Sobald eine Verbindung steht, wird die andere verworfen. Dies sorgt dafür, dass die schnellere Verbindung bevorzugt wird, ohne bei Fehlern auf die langsamere zurückfallen zu müssen.

Ein wesentliches Element zur beschleunigten Nutzung von HTTP/3 sind die HTTPS DNS-Resource-Records, die seit RFC9460 definiert sind. Diese DNS-Einträge ermöglichen es, bereits im DNS-Lookup Hinweise auf unterstützte Protokolle und deren Parameter, zum Beispiel ALPN-Strings, zu erhalten. Der Client kann also schon vor der eigentlichen Verbindungsaufnahme erfahren, ob eine Domain HTTP/3 unterstützt und direkt mit dem entsprechenden Verbindungsaufbau beginnen. Dies reduziert die Anzahl der Roundtrips und führt zu einer spürbaren Beschleunigung beim Verbindungsaufbau. Dabei nutzt der Browser diese DNS-Daten, um parallel Verbindungen über TCP und UDP zu initiieren, wobei der schnellere Transport bevorzugt wird.

Das Beispiel von Chrome zeigt, dass trotz paralleler Verbindungsversuche oftmals die HTTP/3-Verbindung über QUIC gewinnt und die TCP-basierte Verbindung abgebrochen wird. Firefox und Safari verfahren ähnlich, mit kleinen Abweichungen im Handling und in den Zeitfenstern für Fallbacks. Wichtig ist außerdem zu wissen, dass der Zugriff auf HTTP/3 durch Zwischengeräte wie Proxys erschwert werden kann, da viele Proxylösungen UDP nicht oder nur unzureichend unterstützen. SOCKS5-Proxies können theoretisch UDP transportieren, jedoch tun das viele Implementierungen nicht, was den Einsatz von HTTP/3 beeinträchtigt. Für Nutzerinnen und Nutzer kann das sorgen für unerwartete Fehlersituationen und erschwerte Fehleranalysen.

Zentral für den automatisierten und sicheren Übergang von einer HTTP-Version zur nächsten ist das Zusammenspiel der verschiedenen Protokollmechanismen auf Netzwerk- und Anwendungsebene. Der Umstieg von HTTP auf HTTPS erfolgt durch serverseitige Weiterleitungen und langfristige HSTS-Header. Die Verhandlung von HTTP/1.1 zu HTTP/2 läuft im Allgemeinen automatisch durch TLS-ALPN, wobei Server mithilfe des Alt-Svc-Headers auch zukünftige Verbindungen beeinflussen können. Der Umstieg auf HTTP/3 hingegen fußt auf komplexeren DNS-basierten Hinweisen und parallelen Verbindungsaufbauten mit QUIC.

Was sich seit den ersten Tagen von HTTP grundlegend verändert hat, ist die Art und Weise, wie effizient Verbindungen initiiert und optimiert werden können. War es früher ausreichend, einfach nur einen TCP-Socket zu öffnen und eine GET-Anfrage abzusetzen, sind heute zahlreiche Mechanismen integriert, die einerseits Sicherheit durch Verschlüsselung gewährleisten und andererseits die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit der Datenübertragung verbessern. Durch die Weiterentwicklung der HTTP-Protokolle wurde zudem auch die Server- und Client-Software deutlich komplexer. Viele Webserver bieten heute Unterstützung für mehrere Protokollversionen gleichzeitig an und müssen dynamisch und intelligent entscheiden, welches Protokoll am besten zu welchem Client passt. Ebenso müssen Clients in der Lage sein, im laufenden Betrieb Protokolländerungen zu erkennen und auszunutzen.

In der Praxis bedeutet das für Webseitenbetreiber und Entwickler, dass sie sich mit den neuesten Standards auseinandersetzen sollten, um ihren Nutzern die bestmögliche Performance und Sicherheit zu gewährleisten. Konfigurationen von TLS, DNS, und Server-Headern sollten sorgfältig geprüft und optimiert werden. Auch Kenntnisse über die eingesetzten Protokolle helfen beim Debugging von Netzwerkproblemen und bei Performanceanalysen. Abschließend lässt sich sagen, dass die Evolution von HTTP/1.1 zu HTTP/2 und HTTP/3 nicht nur technische Neuerungen mit sich bringt, sondern auch die Art und Weise verändert, wie Webinhalte ausgeliefert und genutzt werden.

Die Kombination aus TLS-basiertem Protokollmanagement, fortschrittlichen DNS-Mechanismen und intelligenten Client-Strategien sorgt dafür, dass das Internet schneller, sicherer und robuster wird. Wer die Prinzipien des Bootstrappings dieser Protokolle versteht, kann gezielt Optimierungen vornehmen und einen zukunftsfähigen Webauftritt gestalten.