In den letzten Jahren hat die rasante Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) weltweit für Faszination und Aufbruchstimmung gesorgt. Besonders Plattformen wie ChatGPT erregen großes Interesse, nicht nur wegen ihrer Fähigkeiten zur Textverarbeitung und Kommunikation, sondern auch wegen der Erwartung, dass sie bedeutende gesellschaftliche Herausforderungen bewältigen könnten – allen voran der Klimawandel. Doch trotz aller Innovationen und ambitionierter Versprechen ist es wichtig, die Sachlage nüchtern zu betrachten. Warum wird ChatGPT kaum in der Lage sein, den Klimawandel zu lösen? Ein differenzierter Blick zeigt die Gründe auf, die oft im Diskurs untergehen.Der Klimawandel ist ein äußerst komplexes und multifaktorielles Problem.

Seine Ursachen liegen vor allem in jahrzehntelanger Umweltzerstörung, massiven Treibhausgas-Emissionen, ineffizienter Ressourcennutzung und gesellschaftlichen Verhaltensmustern. Technologien können dabei unterstützen, etwa bei der Effizienzsteigerung oder im Monitoring von Emissionen, doch sie sind selten alleinige Lösungen. ChatGPT, eine KI, die auf Sprachmodellen basiert und zur Verarbeitung und Generierung von Texten eingesetzt wird, ist in seinem eigentlichen Kern ein Werkzeug für Kommunikation. Es kann Wissen vermitteln, komplexe Themen verständlich erklären und in der Wissensvermittlung helfen. Doch direkte Eingriffe in ökologische Systeme oder nachhaltige Infrastruktur kann es nicht leisten.

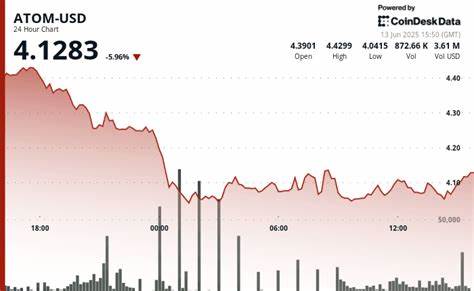

Einer der wesentlichen Kritikpunkte ist der Energieverbrauch von KI-Modellen wie ChatGPT. Die Rechenzentren, die diese KI-Modelle betreiben, verbrauchen enorme Mengen an Strom. Dabei wird ein nicht unerheblicher Teil der elektrischen Energie noch immer aus fossilen Brennstoffen gewonnen, was bedeutet, dass der Betrieb von KI zur Erhöhung der CO2-Emissionen beiträgt. Es entsteht also eine paradoxe Situation: Trotz der potenziellen positiven Anwendungen verursacht die KI selbst einen klimaschädlichen Fußabdruck. Selbst wenn fortwährende Optimierungen die Effizienz steigern, bleibt der ökologische Preis vorerst signifikant.

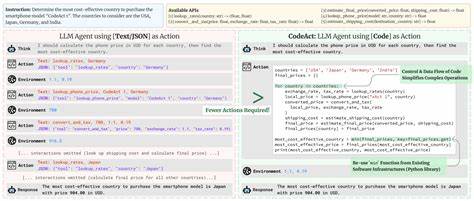

Darüber hinaus sind die KI-Modelle wie ChatGPT heute primär darauf ausgelegt, Informationen zu verarbeiten, nicht aber physische Herausforderungen zu adressieren. Die Problemlösung beim Klima erfordert jedoch innovative Technologien im Bereich erneuerbare Energien, nachhaltige Landwirtschaft, effektive Abfallwirtschaft und bewusste gesellschaftliche Verhaltensänderung. Zwar kann ChatGPT dabei helfen, Wissen zu verbreiten und Bewusstsein zu schaffen, es fehlen jedoch greifbare Maßnahmen zur Emissionsreduktion oder Ressourcenschonung, die das Klimaproblem wirklich entschärfen.Ein weiterer Aspekt ist die sogenannte Kausalitätslücke. ChatGPT und ähnliche KI-Modelle erkennen Zusammenhänge auf Basis riesiger Datenmengen, können aber kausale Mechanismen oft nicht wirklich verstehen oder interpretieren.

Deshalb lassen sich komplexe Wechselwirkungen im Klima- und Sozialsystem nur begrenzt abbilden. Die KI agiert oft statistisch und probabilistisch, weniger analytisch und strategisch. Für wirksame Klimapolitik braucht es aber nicht nur Wissen, sondern auch gezielte Maßnahmen, Regulierungen und internationale Zusammenarbeit, die weit über einfache Informationsverarbeitung hinausgehen.Auch die gesellschaftliche und politische Dimension des Klimawandels bleibt von KI unbeeinflusst. Die Gestaltung umweltfreundlicher Politiken hängt von menschlichen Akteuren, wirtschaftlichen Interessen und kulturellen Normen ab.

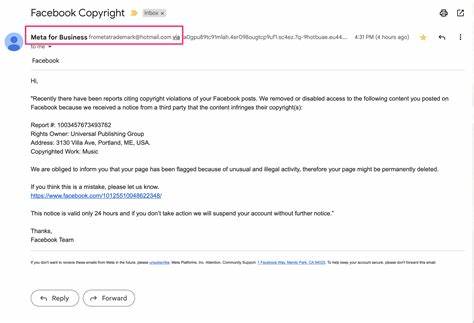

Selbst sehr gute Informationen lösen keine gesellschaftlichen Konflikte oder wirtschaftlichen Zielkonflikte von selbst. KI kann keinesfalls den Willen zur Veränderung erzwingen oder die notwendigen Kompromisse aushandeln, die auf dem Weg zu nachhaltiger Entwicklung erforderlich sind.Nicht zuletzt sind die Erwartungen, die manche KI-Befürworter äußern, oft geprägt von einer Technologiegläubigkeit, die die Grenzen von Algorithmen unterschätzt. Die Vorstellung, dass KI alle Probleme löst, verkennt die Tatsache, dass der Klimawandel kein rein technisches, sondern ein soziales und politisches Problem ist. Auf der Ebene individueller Entscheidungen oder regionaler Planungshilfen kann KI sehr wohl einen Beitrag leisten.

Doch der tatsächliche Wandel hin zu CO2-Neutralität bedarf kollektiver Anstrengungen und grundlegender Systemveränderungen, die nicht allein von ChatGPT oder ähnlichen Modellen geleistet werden können.Trotz der Limitierungen sollte die Rolle von KI im Klimabereich jedoch nicht kleingeredet werden. Unterstützung bei der Analyse von Klimadaten, bei der Entwicklung intelligenter Energiesysteme oder in der Kommunikation sind wertvolle Anwendungsfelder. OpenAI und andere Organisationen investieren gerade in Projekte, die KI mit realweltlichen Umweltzielen verbinden. Doch der Effekt solcher Projekte bleibt eingebettet in ein größeres gesellschaftliches und technologisches Umfeld, das nur durch kooperative Anstrengungen seine Wirkung entfalten kann.

Um den Klimawandel effektiv anzugehen, sind multidisziplinäre Strategien notwendig. Technologien, politische Maßnahmen, gesellschaftliches Engagement und wirtschaftliche Rahmenbedingungen müssen ineinandergreifen. In diesem Kontext kann ChatGPT ein nützliches Werkzeug sein, das z.B. Ideen generiert, Bildung unterstützt oder politische Diskussionen fördert.

![An inside look at how the Internet Archive saves the web [video]](/images/D4A61296-EFFC-4819-87A0-2D11AED29750)