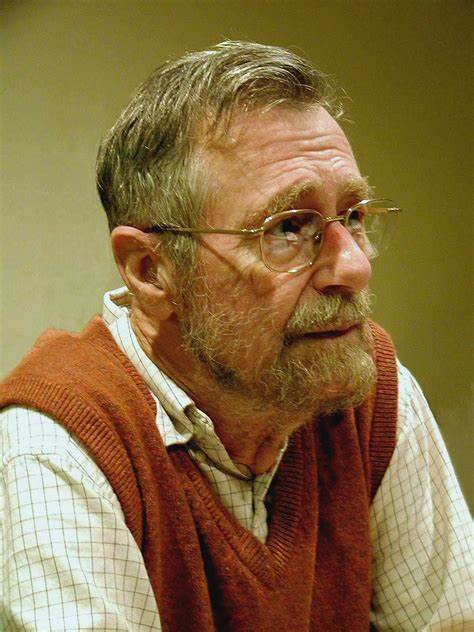

Die Welt der Programmierung mag heute von einer Vielzahl an Sprachen und Paradigmen geprägt sein, doch ihre Entwicklung wurde maßgeblich von einigen wenigen Persönlichkeiten geformt. Unter ihnen ragen John W. Backus und Edsger W. Dijkstra als Ikonen hervor, die mit ihren innovativen Gedanken und leidenschaftlichen Kontroversen das Fundament der modernen Informatik legten. Ihre Korrespondenz aus dem Jahr 1979, die unter dem provokanten Titel »Diese Typen schaffen es einem die Luft zum Atmen zu rauben« bekannt wurde, gibt Einblicke in die fachlichen und persönlichen Dynamiken zweier brillanter, aber auch eigensinniger Köpfe.

John W. Backus, berühmt durch die Entwicklung der Programmiersprache FORTRAN in den 1950er Jahren, ist darüber hinaus für die Etablierung der Backus-Naur-Form bekannt, einer Notation zur Beschreibung von Syntax in Programmiersprachen. Seine Turing-Preis-Verleihung 1977 und die damit verbundene Vorlesung über die funktionale Programmierung markierten einen Wendepunkt in der Sichtweise auf Programmiermethoden. Er setzte sich vehement für die Befreiung der Programmierung vom starren und sequentiellen von-Neumann-Stil ein und propagierte eine funktionale Herangehensweise, die Programme durch mathematische Gleichungen abbildet und so potenziell klarer und leichter überprüfbar macht. Edsger W.

Dijkstra hingegen gilt als einer der einflussreichsten Denker der Informatik, bekannt für sein Talent in formalen Methoden und der konstruktiven Programmierung. Bereits 1972 mit dem Turing Award ausgezeichnet, hatte er stets eine kritische und oft auch beißend scharfe Haltung gegenüber dem Stand der Technik und den Entwicklungen in der Branche. Seine Schriften und Briefe zeichneten sich durch eine pointierte Ausdrucksweise aus, die mitunter eine spöttische, manchmal sogar verletzende Schärfe beinhaltete. Der 1979 veröffentlichte Briefwechsel zwischen Backus und Dijkstra entstand vor dem Hintergrund, dass Backus nach seiner Turing-Preis-Rede auf dem Gebiet der funktionalen Programmierung tätig war und seine Ideen in der Fachwelt verbreitete. Dijkstra reagierte auf Backus’ Vorlesung und Artikel mit einem scharfen öffentlichen und privaten Kritikschreiben (bekannt als EWD 692), das Backus‘ Forschung und Präsentation als übertrieben und unfertig darstellte.

Die Korrespondenz, die bisher kaum öffentlich zugänglich war, wurde durch den Forscher Jiahao Chen digitalisiert und analysiert und gibt spannende Einblicke in die kommunikativen Spannungen zwischen den beiden Wissenschaftlern. Backus kritisiert Dijkstra scharf wegen seiner arroganten und unbegründeten Meinungen, die seiner Ansicht nach nicht der Diskussion dienten, sondern eher persönliche Angriffe waren. Dijkstra wiederum verteidigt sich damit, dass seine Kritik notwendig sei, um überzogene Erwartungen und Fehleinschätzungen in der Disziplin zu vermeiden. In einer der Briefe äußert Dijkstra seine Zweifel an der Effizienz von funktionalen Programmen auf paralleler Hardware und der Unbequemlichkeit der Verwendung von Kombinatoren gegenüber benannten formalen Parametern. Er warnt davor, dass ein blinder Glaube an die funktionale Programmierung die praktische Nutzbarkeit und die technologische Entwicklung beeinträchtigen könnte.

Backus wiederum betont in seiner Antwort, dass es ihm nicht darum gehe, den Mainstream zu beeindrucken, sondern neue Erkenntnisse zu vermitteln, die Programmierung auf eine solide mathematische Grundlage zu stellen und somit Fortschritt zu ermöglichen. Dieser Schlagabtausch spiegelte somit nicht nur fachliche Differenzen wider, sondern auch unterschiedliche Auffassungen über Wissenschaftskommunikation, den Umgang mit Kritik und die Rolle von Persönlichkeit in der Forschung. Dijkstra sprach von politischen Kampagnen und dem Einfluss von Meinungen auf die öffentliche und finanzielle Unterstützung von Forschungsvorhaben, während Backus die Wichtigkeit einer sachlichen und respektvollen Debatte hervorhob. Der Briefwechsel zeigt, dass trotz persönlicher Spannungen eine gewisse gegenseitige Wertschätzung und der Wunsch nach Fortsetzung des Dialogs besteht. Beide Wissenschaftler erkannten die Bedeutung des jeweils anderen für die Weiterentwicklung der Informatik, wenngleich ihr Umgang miteinander unterschiedlich geprägt war.

Besonders auffällig ist, wie Dijkstra trotz seiner Kritik die Einladung annahm, bei IBM in San Jose einen Vortrag zu halten und somit den fachlichen Austausch förderte. Diese historische Auseinandersetzung bietet heute mehr als nur unterhaltsamen Hintergrund für Liebhaber der Informatikgeschichte. Sie verdeutlicht die Herausforderungen, die mit der Einführung neuer Paradigmen und Methoden verbunden sind – Widerstände, Skepsis, aber auch das Ringen um Klarheit und Wahrheit. Die Funktionale Programmierung, die Backus in seinem Vortrag propagierte und Dijkstra kritisch hinterfragte, hat sich in der Zwischenzeit als ein gültiger und integraler Bestandteil moderner Softwareentwicklung etabliert. Gleichzeitig mahnt der Briefwechsel dazu, dass wissenschaftlicher Fortschritt auch von der persönlichen Haltung und der Kommunikationskultur der Beteiligten abhängt.

Arroganz und Ego behindern oft den Dialog, der für Innovation und Erkenntnis notwendig ist. Doch respektvoller, kritischer Diskurs, auch wenn er scharf geführt wird, kann die Qualität der Forschung erhöhen und neue Perspektiven eröffnen. Im Rückblick sind Backus und Dijkstra beide als Giganten der Informatik anzusehen, deren Beiträge die Grundlagen gelegt haben für Programmiersprachen, Algorithmen und die Art und Weise, wie heute Software entwickelt und analysiert wird. Ihre Briefe sind ein Zeugnis dieser Zeit und eine Einladung, die menschliche Seite der Wissenschaft nicht zu vergessen. Abschließend lässt sich sagen, dass die Geschichte von Backus und Dijkstra zeigt: Kreativität und Erkenntnis gedeihen im Spannungsfeld von Zusammenarbeit und Streit, Respekt und Kritik.

Wer sich mit den Ursprüngen der funktionalen Programmierung beschäftigt oder sich für die evolutionären Schritte der Informatik interessiert, findet in ihrem Briefwechsel eine wertvolle und faszinierende Quelle, die weit über technische Details hinausweist und auch heute noch relevant bleibt.