In der heutigen digitalisierten Welt sind Betrugsversuche nahezu allgegenwärtig. Betrüger nutzen unterschiedliche Plattformen und Methoden, um ahnungslose Menschen zu täuschen und um ihr Geld zu bringen. Besonders perfide und verheerend sind sogenannte Romantik- oder Beziehungstricks, bei denen die Täter über Wochen oder sogar Monate eine emotionale Bindung zu ihren Opfern aufbauen, um dieses Vertrauen letztlich auszunutzen. Doch wie funktioniert ein solcher Betrug wirklich? Und vor allem: Wie kann man sich davor effektiv schützen? Das Vorgehen der Betrüger ist häufig systematisch und gut durchdacht. Dabei bedienen sie sich moderner Technologien und nutzen gezielt psychologische Manipulationstechniken.

Häufig beginnt der Betrug mit einer scheinbar zufälligen Kontaktaufnahme – sei es über Dating-Apps wie Hinge oder Tinder, soziale Netzwerke wie Facebook, LinkedIn oder sogar über SMS und Instant-Messenger-Dienste wie WhatsApp. Die Nachricht ist oft sehr knapp oder harmlos formuliert, etwa ein einfaches „Hi“ oder „Hey, hast du Lust zu quatschen?“. Doch dahinter verbirgt sich meist ein ausgeklügeltes Netz aus Lügen und Täuschungen. Im Zentrum vieler Fälle steht der gezielte Aufbau von Vertrauen. Der Täter übernimmt in der Regel eine fiktive oder geklaute Identität, die oft sehr attraktiv oder bewundernswert erscheint.

Er erzählt von einem angeblich erfolgreichen Leben, besitzt mehrere Wohnungen oder vermögende Geschäftsinteressen – alles, um bei der Zielperson einen Eindruck von Stabilität und Sicherheit zu schaffen. Emotionale Nähe wird durch intensive Gespräche vorgetäuscht, die sich allmählich steigern. Im Gegensatz zum normalen sozialen Umgang gibt es keine Begegnungen persönlich oder per Video, oft wird die Kommunikation auf Textnachrichten oder Sprachanrufe beschränkt. Das schafft eine kontrollierte und von Misstrauen unbelastete Atmosphäre. Eine besonders häufige Masche entwickelt sich rund um das Thema Investment in Kryptowährungen oder andere vermeintlich lukrative Geldanlagen.

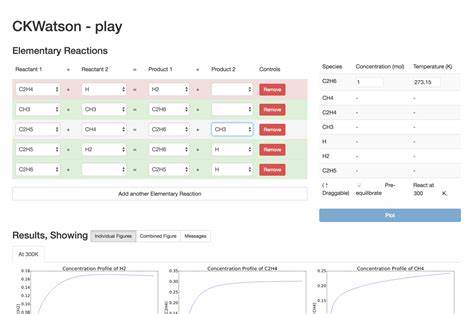

Die Täter suggerieren, dass sie Experten auf diesem Gebiet seien und bieten den Opfern an, sie durch einfache und profitable Anlagemöglichkeiten zu führen. Um glaubwürdig zu wirken, schicken sie oft gefälschte Webseiten oder Apps mit entsprechenden Benutzeroberflächen, in denen die Opfer scheinbar ihr Geld vermehren können. Anfangs ist es sogar möglich, kleinere Beträge vermeintlich mit Gewinn abzuheben, was die Opfer weiter bestärkt und zum Investieren größerer Summen verleitet. Das Beispiel von Evelyn, einer Frau Mitte 40 aus Los Angeles, die in solch eine Betrugsfalle tappte, verdeutlicht, wie geschickt und gefährlich Betrüger vorgehen. Nach einer schmerzhaften persönlichen Trennung suchte sie über die Dating-App Hinge eine neue Beziehung und lernte einen Mann kennen, der sich als braver Geschäftsmann ausgab.

Vertrauen gewannen die Betrüger, indem sie vermeintlich echte Einblicke in ihr vermeintliches Leben gaben – Fotos von luxuriösen Büros, Berichte über erfolgreiche Finanzgeschäfte und Kontakte zu sogenannten Expertenteams. Evelyn investierte nach und nach all ihre Ersparnisse und griff sogar auf ihre betriebliche Altersvorsorge zurück. Trotz mehrfacher Warnsignale bemerkte sie zu spät, dass die Webseite und das gesamte Szenario perfekt inszeniert waren, um sie zu betrügen. Die emotionale Komponente ist ein wesentlicher Baustein des Betrugs. Nach einer Trennung oder in einer Phase der Einsamkeit sind Menschen besonders anfällig dafür, Trost und Nähe zu suchen.

Betrüger nützen dieses Bedürfnis zielgerichtet aus, indem sie sich als verständnisvoll und liebevoll präsentieren. Dabei verschleiern sie Perfektion und Unzuverlässigkeit geschickt hinter Charme und Zusicherungen. Fallen Opfer erst ins Netz, ist es schwer, sich den Manipulationen zu entziehen – selbst wenn Warnsignale offensichtlich sind. Ein weiteres Problem ist die hohe technische Raffinesse der Betrüger. Sie setzen automatisierte Systeme ein, nutzen zahllose gefälschte Accounts und Webseiten, die sehr professionell gestaltet sind.

Nicht selten erfolgt die Scamming-Operation aus sogenannten Scam-Compounden, also Einrichtungen, in denen Menschen oft unter Zwang arbeiten und betrügen müssen. In Regionen wie Südostasien existieren regelrechte Netzwerke, in denen hunderte oder sogar tausende Menschen in großem Stil für solche Machenschaften eingesetzt werden. Diese humanitären Tragödien verstärken die Komplexität und Schwierigkeit der Strafverfolgung zusätzlich. Die Spur des Geldes zu verfolgen, ist selbst für erfahrene Ermittler extrem herausfordernd. Häufig verschleiern Betrüger den Verbleib der Gelder durch mehrfache Transaktionen, Conversion in verschiedene Kryptowährungen und Nutzung internationaler Handelsplätze.

Das sogenannte „Waschen“ von Kryptowährungen soll verhindern, dass Geld zurückverfolgt oder eingefroren werden kann. Dementsprechend erstatten Polizei oder Ermittlungsbehörden meist erst dann erfolgreich Anzeige, wenn diese komplexen finanziellen Verbindungen entschlüsselt sind – was allerdings selten geschieht. Nicht nur die Opfer, sondern auch die Täter selbst sind oft Teil eines größeren Problems. Viele Scammer wurden früher selbst Opfer von Menschenhandel, Zwangsarbeit oder anderen Missständen und befinden sich in einer Abwärtsspirale aus Gewalt und Einschüchterung. Die psychische Belastung und die moralischen Dilemmata, die sich daraus ergeben, werfen ein Schlaglicht auf eine internationale Problematik, die längst nicht nur mit Betrug an sich zu tun hat, sondern auch mit sozialen und politischen Herausforderungen.

Neuere technologische Entwicklungen bringen zusätzliche Risiken mit sich. Künstliche Intelligenz wie ChatGPT erleichtert es Betrügern, personalisierte Nachrichten in mehreren Sprachen fließend zu verfassen. Dies verringert Hürden wie Sprachbarrieren und steigert die Effizienz der Betrugsmaschen erheblich. Besonders besorgniserregend sind Deepfake-Technologien, mit denen Gesichter in Echtzeit auf Videoanrufen verändert werden können. So können Täter beispielsweise Videogespräche führen, während sie jemand anderen imitieren – ein Instrument, das eine neue Ebene der Täuschung ermöglicht und die Identitätsfälschung noch glaubwürdiger macht.

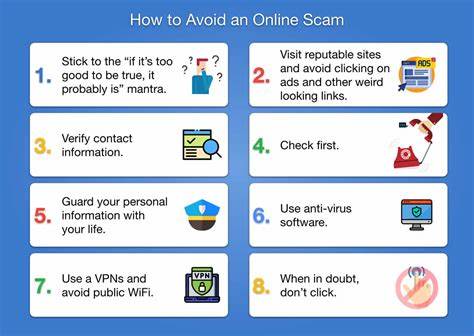

Trotz all dieser Gefahren können sich Menschen mit einigen wichtigen Verhaltensweisen und Vorsichtsmaßnahmen gut schützen. Zunächst gilt, skeptisch zu sein, wenn Fremde plötzlich Kontakt aufnehmen, besonders wenn sie schnell auf finanziellen Gewinn drängen oder einen Plattformwechsel vorschlagen. Wer auf Dating-Plattformen oder in sozialen Medien kommuniziert, sollte früher als später auf einen persönlichen Kontakt per Video bestehen, um Fake-Profile und Schauspieler zu entlarven. Finanzielle Angebote von Unbekannten, vor allem im Bereich Kryptowährungen, sind häufig unseriös und sollten niemals mit größeren Summen bedacht werden. Es ist ratsam, sich im Vorfeld über die Seriosität von Plattformen und Anbietern zu informieren, etwa durch gute Bewertungen, geprüfte Zertifikate und Warnungen offizieller Stellen.

Wer bereits Opfer eines Betrugs geworden ist, sollte sich offen an Gesprächspartner im persönlichen Umfeld wenden, um die Scham zu überwinden und schneller Hilfe zu suchen. Den Behörden sollte unverzüglich Anzeige erstattet werden, auch wenn die Chancen auf Rückerstattung gering sind – denn jede Meldung hilft, Täter besser zu identifizieren und abzuschrecken. Insgesamt zeigt die Situation, wie wichtig Aufklärung und Sensibilisierung sind. Nur durch gemeinsames Wissen und präventive Maßnahmen kann die Zahl der Opfer reduziert werden. Die Täter entwickeln sich stetig weiter, ihre Methoden werden immer raffinierter und ihre Organisationen professioneller.

Damit wir uns als Gesellschaft schützen können, müssen auch wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, wachsam zu bleiben, wichtige Warnsignale zu erkennen und keine voreiligen Entscheidungen bei Geldanlagen oder emotionalen Bindungen im Netz zu treffen. Die traurige Geschichte von Evelyn erinnert daran, dass Intelligenz, technisches Verständnis oder gesunder Menschenverstand allein kein vollständiger Schutz sind. Betrüger nutzen menschliche Emotionen, aktuelle Lebenssituationen und die Illusion von Erfolg, um ihre Opfer zu ködern. Gleichzeitig wird deutlich, dass echte Veränderungen nur auf globaler Ebene möglich sind, indem neben individueller Vorsicht auch politische Maßnahmen für wirksamere Strafverfolgung, bessere soziale Unterstützung und internationale Zusammenarbeit umgesetzt werden. Abschließend lässt sich festhalten, dass im Kampf gegen Betrug im Digitalzeitalter nicht nur technische Mittel, sondern vor allem Aufklärung und Empathie wichtig sind.

Durch Wissen, das Erkennen von Manipulationstechniken und das gegenseitige Teilen von Erfahrungen können wir die Angriffsflächen für Betrüger verkleinern. Nur so kann Vertrauen wirklich geschützt und der Schaden, den Betrüger anrichten, minimiert werden.