Die Herausforderungen des globalen Klimawandels erfordern innovative und effektive Methoden, um die Erderwärmung abzubremsen. Neben der Vermeidung von Treibhausgasemissionen gewinnt die sogenannte Stratosphärische Aerosolinjektion (SAI) zunehmend an Aufmerksamkeit. Diese Technologie zielt darauf ab, durch die gezielte Freisetzung von Aerosolen oder deren Vorläuferstoffen in der unteren Stratosphäre die Menge des reflektierten Sonnenlichts zu erhöhen und somit global Kühlungseffekte zu erzielen. Während viele Konzepte für SAI bislang spezielle Hochleistungsflugzeuge vorsahen, die in großen Höhen über 20 Kilometer operieren, weisen neue Forschungsergebnisse darauf hin, dass auch bestehende kommerzielle Großflugzeuge in hohen Breiten eingesetzt werden könnten. Dieser Ansatz könnte die technische Realisierbarkeit von SAI deutlich beschleunigen und die weltweite Verbreitungsmöglichkeiten erweitern.

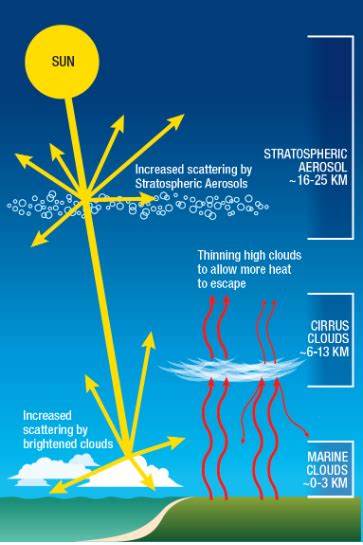

Die Stratosphärische Aerosolinjektion arbeitet nach dem Prinzip, Schwefeldioxid (SO2) oder andere aerosolbildende Substanzen in die Stratosphäre einzubringen, wo sie sich zu Schwefelsäurepartikeln umwandeln. Diese feinen Partikel streuen das einfallende Sonnenlicht zurück ins All und verringern so die auf die Erdoberfläche treffende Strahlungsmenge. Das Konzept wurde durch Beobachtungen von Vulkaneruptionen inspiriert, die durch ähnliche natürliche Aerosole wie etwa nach dem Ausbruch des Mount Pinatubo 1991 messbare regionale und globale Abkühlungen bewirkten. Das bisherige Verständnis der praktischen Umsetzung von SAI basierte auf der Voraussetzung, dass die Freisetzung in Höhen über dem Tropopausenniveau erfolgen müsse. In äquatorialen Regionen liegt dieses Niveau häufig bei rund 17 bis 18 Kilometern, womit handelsübliche Flugzeuge in der Regel nicht ausreichen.

Um die Aerosole effektiv im unteren Stratosphärenbereich zu platzieren und damit eine möglichst lange Aufenthaltsdauer zu gewährleisten, wäre der Bau und Einsatz spezieller Flugzeuge mit besonders hoher Reichweite und Flughöhe notwendig. Dies führt zu hohen Entwicklungskosten, langen Vorlaufzeiten und hohen technischen Unsicherheiten. In höheren Breitengraden hingegen liegt die Tropopause deutlich niedriger, teilweise nahe oder unter 14 Kilometern. Hier ergeben sich interessante Möglichkeiten für den Einsatz von existierenden Großflugzeugen wie der Boeing 777F, die für Flughöhen von bis zu 13 Kilometern zugelassen sind. Die Forschung zeigt, dass bei Einsatz solcher Flugzeuge in Polarregionen und bei gezielter saisonaler Durchführung vor allem in Frühling und Sommer eine bedeutsame Reduktion der globalen Mitteltemperatur möglich ist.

Dies eröffnet eine pragmatische Alternative zu den aufwändigeren High-Altitude-Methoden und könnte den Einstieg in die SAI-Technologie um Jahre bis Jahrzehnte beschleunigen. Klimamodelle, insbesondere das United Kingdom Earth System Model (UKESM1), liefern dabei erste Einschätzungen zur Wirksamkeit. Sie simulieren verschiedene Szenarien mit unterschiedlichen Injektionshöhen, Breiten und saisonalen Zeitfenstern. Aus diesen Simulationen geht hervor, dass bei einer mittleren Höhe von etwa 13 Kilometern und Hochbreiteneinsatz eine Kühlwirkung von etwa einem Drittel der Effizienz eines konventionellen High-Altitude-Subtropik-Einsatzes erreicht werden kann. Das bedeutet, dass das erforderliche Injektionsvolumen von Schwefeldioxid bei niedrigeren Höhen rund dreimal so hoch ausfallen muss, um den gleichen Kühlungseffekt zu erzielen.

Die Vorteile der niedrigeren Flughöhen sind neben der Nutzung vorhandener Flugzeugtypen die deutlich geringeren technischen Barrieren. Während spezielle Hochflugzeuge lange Entwicklungszeiten und erhebliche Investitionen erfordern, können modifizierte Handelsflugzeuge innerhalb von wenigen Jahren für die SAI-Anwendung umgerüstet und zertifiziert werden. Dies könnte die Zahl potentieller Akteure erhöhen, die Zugang zu dieser Technologie erhalten, und das Risiko von einseitigen oder unkoordinierten Einsätzen steigern. Neben der technischen Machbarkeit bringt die low-altitude SAI-Strategie auch eine veränderte regionale Verteilung der Kühlung mit sich. Die Kühleffekte konzentrieren sich verstärkt auf polare und mittlere Breiten, während die Tropen vergleichsweise geringer profitieren.

Dies ist vor dem Hintergrund einer möglicherweise größeren Verwundbarkeit tropischer Regionen gegenüber Klimafolgen kritisch zu betrachten. Auch können Nebenwirkungen, etwa die Zunahme von saurem Regen durch die erhöhte Aerosolkonzentration, als Folge der benötigten größeren SO2-Mengen zunehmen. Auch infrastrukturelle Aspekte sind nicht zu vernachlässigen. Vor allem in der südlichen Hemisphäre fehlen in den hohen Breitengraden geeignete Flughäfen für einen großflächigen Betrieb. Große Flughafenanlagen sind selten in Gegenden wie Patagonien oder der Antarktis vorhanden.

Ein Aufbau entsprechender Infrastruktur ist mit hohen Kosten und Umweltfragen verbunden und kann Logistik und Effizienz des Einsatzes einschränken. Die Forschung weist zudem darauf hin, dass saisonale Steuerung der Injektionen zu einer Effizienzsteigerung beiträgt. Eine Injektion in der lokalen Sommerzeit bietet durch verstärkte Sonneneinstrahlung eine größere Kühlwirkung bei gleichem Materialeinsatz. Zudem wird vermieden, dass Aerosole im Winter eine positive langwellige Strahlungsbilanz auslösen, welche einen teilweisen Erwärmungseffekt bedeutet. Somit kann die Kombination aus hoher Breite, niedriger Höhe und saisonalem Timing den Kompromiss zwischen technischer Machbarkeit und Klimaschutzwirkung optimieren.

Modelle zeigen weiterhin, dass die Aerosolladung und ihre Verteilung über das Jahr und die Breiten das Hauptkriterium für Effizienzunterschiede zwischen Strategien sind. Die Lebensdauer der Aerosole wird durch Höhe und regionalen Luftstrom bestimmt. Höhere Injektionen erhöhen generell die Lebensdauer und damit die Summe der Aerosole in der Stratosphäre. Niedrige Injektionen in hohen Breiten offerieren zwar geringere Effizienz, dafür erleichtern sie Einsatz und Ausbau der Technologie praktikabel. Die geringere Effizienz geringerer Höhen spiegelt sich auch in der Erhöhung möglicher Nebenwirkungen wider.

Um die gleiche Kühlwirkung zu erzielen, muss die Menge an SO2 vergrößert werden, was zur Folge hat, dass lokale und regionale Belastungen durch Aerosole und deren Folgeprodukte steigen. Entscheidend ist daher die Abwägung zwischen technischer Umsetzbarkeit und Umweltfolgen. Dabei darf die SAI trotz möglicher kurzfristiger Vorteile nicht als Freibrief für den Ausstieg aus anderen Klimaschutzmaßnahmen verstanden werden. Die Technologie ist nicht ohne Risiken, etwa hinsichtlich der Beeinflussung von Niederschlagsmustern oder gentechnischen Anpassungen von Ökosystemen. Zudem bestehen sozial-politische Herausforderungen wie Governance, internationale Kooperation und ethische Fragen.

Ein weiterer Punkt ist die Unsicherheit durch Modellgrenzen. Während das UKESM1 wichtige Indikatoren liefert, bleiben Fragen zu Langzeiteffekten, nicht-linearen Prozessen und Wechselwirkungen mit anderen Klimaturbulenzen ungelöst. Weitere Simulationen mit höheren räumlichen und zeitlichen Auflösungen sowie Multimodellstudien sind erforderlich, um robuste Prognosen zu gewährleisten. In absehbarer Zeit kann die Low-Altitude-High-Latitude-SAI einen praktikablen Einstieg in die Erforschung und mögliche Implementierung von Stratosphärischen Aerosolinjektionen bieten. Die Nutzung vorhandener Luftfahrzeuge verkürzt Entwicklungszyklen und ermöglicht ersten Erprobungen unter kontrollierten Bedingungen.

Dennoch muss dieser Weg mit Vorsicht eingeschlagen werden, damit unerwünschte Nebeneffekte frühzeitig erkannt und minimiert werden. Fazit bleibt, dass SAI-Technologien das Potential besitzen, als Komplementarstrategie für die Klimakrise zu fungieren, ihre Umsetzung jedoch sorgfältig durch Forschung, Regulierung und gesellschaftlichen Diskurs begleitet werden muss. Die Erkenntnis, dass bestehende Flugzeuge für den Einsatz in hohen nördlichen wie südlichen Breiten geeignet sind, erweitert den Werkzeugkasten der Klimaforschung. Sie fordert jedoch gleichzeitig eine intensive Auseinandersetzung mit Risiken, Effizienzfragen und ethischen Aspekten, um eine verantwortungsvolle Nutzung sicherzustellen. Die Diskussion um Low-Altitude Stratospheric Aerosol Injection in Polarregionen ist somit ein bedeutender Fortschritt in der Klimadebatte.

Die Kombination aus technischen Machbarkeitsstudien, klimatischen Wirkungseinschätzungen und sozioökonomischen Analysen wird Mitgliedern der Politik, Wissenschaft und Gesellschaft helfen, informierte Entscheidungen über zukünftige Klimastrategien zu treffen. Nur durch fundiertes Wissen und interdisziplinäre Zusammenarbeit lassen sich die komplexen Herausforderungen des Anthropozäns bewältigen.