Git hat sich längst als unverzichtbares Werkzeug in der Softwareentwicklung etabliert. Für kleine Teams, bestehend aus wenigen Entwicklern, ist es besonders wichtig, eine einfache und effektive Branching-Strategie zu nutzen. Gerade wenn drei oder vier Personen am selben Code arbeiten, kann ein klar strukturierter Workflow den Unterschied machen zwischen produktivem Arbeiten und andauernden Merge-Konflikten, die Zeit und Nerven kosten. Wie kann man also Git so einsetzen, dass es leicht nachvollziehbar bleibt und gleichzeitig allen Teammitgliedern ein effizientes Zusammenspiel ermöglicht? Die Lösung liegt in der Vereinfachung – weniger Branches, klare Regeln und regelmäßiges Aktualisieren des eigenen Arbeitszweigs. Eine der besten Methoden für kleine Teams ist es, sich auf zwei wesentliche Branches zu beschränken: den Hauptbranch, meist „main“ genannt, und die Feature-Branches.

Der Hauptbranch enthält stets den stabilen, produktionsreifen Code. Er ist die Basis, auf der alle Veränderungen aufbauen, und sollte dementsprechend niemals instabil sein. Feature-Branches dienen dazu, neue Funktionen zu entwickeln, Bugs zu beheben oder sonstige Änderungen unabhängig voneinander vorzunehmen. Jeder Entwickler erstellt für seinen aktuellen Arbeitsschritt einen eigenen Feature-Branch, auf dem er Änderungen vornimmt, ohne den stabilen Code zu gefährden. Der Einstieg in die Arbeit mit Git beginnt also immer auf dem main-Branch.

Dieser wird zunächst auf den aktuellen Stand des entfernten Repositories gebracht, um sicherzustellen, dass ein Entwickler mit der neuesten Version arbeitet. Von hier aus erstellt man einen neuen Feature-Branch, der als isolierter Bereich für die Entwicklung dient. Das erlaubt es, Änderungen in einem sandboxartigen Umfeld vorzunehmen, in dem Fehler und Tests keine Auswirkungen auf die produktive Umgebung haben. Während der Entwicklung sollte man regelmäßig committen – so lassen sich Fortschritte dokumentieren und der Arbeitsstand bleibt nachvollziehbar. Regelmäßiges Committen verhindert, dass einzelne Änderungsblöcke zu groß oder unübersichtlich werden, was spätere Merge-Konflikte erschwert.

Ein entscheidender Aspekt, der häufig unterschätzt wird, ist das kontinuierliche Aktualisieren des Features-Branchs mit den neuesten Änderungen aus dem main-Branch. Dies geschieht am effektivsten durch sogenannte Rebase-Operationen. Anders als das einfache Mergen, das Branch-Chronologien zusammenführt, sorgt das Rebase für eine lineare Historie, die leichter lesbar und übersichtlich bleibt. Dabei wird der Feature-Branch auf die Spitze des main-Branches gesetzt, so dass alle neuen Commits auf dem neuesten Stand aufbauen. Gleichzeitig werden Konflikte frühzeitig sichtbar und können zeitnah beigelegt werden.

Rebase sollte nicht erst unmittelbar vor dem Merge in den Hauptbranch ausgeführt werden, sondern regelmäßig während der Feature-Entwicklung. Dies minimiert spätere Konflikte und erleichtert die Zusammenarbeit. Nach Abschluss der Arbeiten auf dem Feature-Branch stehen Code-Reviews an. Selbst in kleinen Teams ist es essenziell, dass mindestens eine andere Person die Änderungen prüft. Code-Reviews fördern hohe Codequalität, verhindern Fehler und verbessern die Verständlichkeit des Codes.

Die meisten Git-Hosting-Plattformen wie GitHub oder GitLab bieten dafür Pull Requests an, über die Änderungen übersichtlich dargestellt und diskutiert werden können. Nach erfolgreicher Prüfung wird der Branch mit main zusammengeführt. Dabei empfiehlt es sich, die Commits zu squashen – also mehrere einzelne Änderungen zu einem einzigen, sauberen Commit zusammenzufassen. Das bewahrt einen klaren und nachvollziehbaren Projektverlauf ohne unnötiges Commit-Rauschen. Nach dem Merge ist der Feature-Branch obsolet und sollte gelöscht werden.

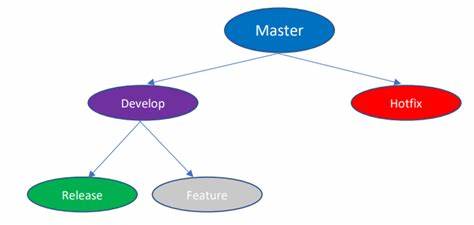

Dies hält das Repository übersichtlich und verhindert Verwirrungen durch veraltete Branches. Die automatische Löschung von Branches nach dem Merge ist mittlerweile gängige Praxis auf vielen Plattformen und steigert die Übersichtlichkeit im Team. Für Teams, die eine zusätzliche Abstraktionsstufe wünschen, kann ein sogenannter develop-Branch eingeführt werden. Dieser dient als Integrationszweig, in dem alle Feature-Branches zusammengeführt werden, bevor die Änderungen in den Hauptbranch kommen. Der develop-Branch dient als stabile Testumgebung und kann für abgekoppelte Tests und Integrationen genutzt werden.

Allerdings bringt dieser zusätzliche Branch auch mehr Verwaltungsaufwand mit sich, weshalb er vor allem für kleine Teams nicht zwingend empfohlen wird. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Umgang mit Merge-Konflikten – ein unvermeidbarer Teil jeder Git-basierten Zusammenarbeit. Konflikte entstehen, wenn zwei Entwickler dieselben Stellen im Code unterschiedlich verändern. Hier hilft der schon erwähnte iterative Rebase, Konfliktbereiche früh sichtbar zu machen und schrittweise zu lösen. Bei einem Rebase zeigt Git die Konflikte direkt an, die Entwickler können diese manuell bereinigen und anschließend den Vorgang fortsetzen.

Ein bewusster und umsichtiger Umgang mit Konflikten bewahrt den Workflow vor erheblichen Störungen. Für den fortgeschrittenen Umgang mit Git bietet sich die interaktive Rebase-Funktion an. Sie erlaubt es, Commits im Nachhinein zu überarbeiten, zusammenzufassen, neu zu ordnen oder zu löschen. Das Ergebnis ist eine aufgeräumte, verständliche Commit-Historie, die zukünftigen Entwicklern das Nachvollziehen von Änderungen erleichtert. Die interaktive Rebase fördert außerdem bessere Commit-Nachrichten und eine klarere Struktur des Versionsverlaufs.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Git für kleine Teams vor allem dann effizient wird, wenn das Branching einfach gehalten, regelmäßige Updates vorgenommen und eine saubere Commit-Historie gepflegt wird. Haupt- und Feature-Branches reichen aus, um Fehler zu vermeiden und eine flüssige Entwicklung zu gewährleisten. Wer diese Grundlagen beachtet, vermeidet unnötige Komplexität, kann schneller auf Feedback reagieren und behält den Überblick über den Entwicklungsstand. Git ist dabei kein dogmatisches System, sondern ein Werkzeug, das dem Team dienen soll. Es lohnt sich, Regeln zu definieren, sie zu leben und an die Bedürfnisse anzupassen – aber immer mit dem Fokus auf einfache Wartbarkeit und maximalen Nutzen.

Denn nur so wird Git zu einem Helfer statt zu einer Last, selbst wenn mehrere Entwickler gleichzeitig am Projekt arbeiten. Die Bedeutung klarer Branching-Strategien wächst mit der Teamgröße und Projektkomplexität, doch kleine Teams profitieren besonders von schlanken Prozessen. Sie verhindern unnötigen Verwaltungsaufwand und ermöglichen schnellen, gemeinsamen Fortschritt. Am Ende steht ein effizientes Arbeiten, das Spaß macht und nachhaltige Qualität liefert – und genau darin liegt die wahre Stärke von Git im Teamalltag.