Künstliche Intelligenz (KI) hat längst nicht mehr nur theoretischen oder experimentellen Charakter, sondern ist in zahlreichen Branchen und Anwendungen zu einem wichtigen Bestandteil geworden. Besonders in der Softwareentwicklung erleben wir derzeit eine rasante Transformation: KI-Agenten unterstützen Entwickler dabei, Code zu schreiben, zu analysieren und zu optimieren. Doch mit den neuen Möglichkeiten kommen auch neue Herausforderungen. Viele Entwickler empfinden das Management dieser Agenten als eine scheinbar unlösbare Aufgabe – eine Mission Impossible. Dabei sind es vor allem rigorose Planung, die richtige Auswahl der Werkzeuge und eine bewusste Steuerung des Arbeitsprozesses, die den entscheidenden Unterschied machen.

Die größte Herausforderung liegt darin, Kontrolle zu behalten über Systeme, die ständig lernen, sich verändern und oft mehr versprechen, als sie halten können. Wer glaubt, KI-Agenten einfach frei agieren lassen zu können, wird schnell mit enttäuschenden Ergebnissen und unerwarteten Fehlern konfrontiert. Deshalb beginnt alles mit der sorgfältigen Wahl der richtigen Tools. Dabei ist es wichtig, zu verstehen, dass Werkzeuge allein nicht die Qualität einer Arbeit bestimmen. Vielmehr sind die Inputs – der Code, die Daten, die Diagramme, die Prompt-Gestaltung – die eigentlichen Materialien eines Projekts.

Die Technik, also wie diese Materialien eingesetzt und geschickt kombiniert werden, ist der Schlüssel zum Erfolg. Die Produkte, die ein KI-Agent produziert, spiegeln dabei meist nicht nur seinen Trainingsstand wider, sondern auch die Fähigkeiten und Kenntnisse seiner Nutzer. Entwickler, die ihre Programme und Prozesse nicht genau kennen oder ihre Erwartungen unrealistisch sind, riskieren Frust und Fehlentwicklungen. Die Beherrschung der eigenen Fähigkeiten ist ein entscheidender Faktor im Zusammenspiel mit KI-Systemen. Auch wenn KI-Tools suggerieren, alles könne auf Zuruf passieren, ist das sogenannte „Vibe-Coding“ oft wenig zielführend.

Es mag zwar schnelle Prototypen erzeugen, doch dauerhaft nutzbare und wartbare Software entsteht nur durch sorgfältige Planung und iterative Überarbeitung. Dabei sollte darauf geachtet werden, die Arbeit in überschaubare, modularisierte Aufgaben zu unterteilen, die einzeln bewältigt werden können. Unklare oder überambitionierte Vorgaben führen zu Verwirrung bei den Agenten und zu Instabilitäten in den Ergebnissen. Auch wenn ein Plan nur einmal umgesetzt werden soll, lohnt sich dessen Wiederverwendbarkeit. Schreibfehler und logische Fehler haben bei KI-Agenten oft fatale Folgen, weil sie zu ineffizienten Schleifen oder inkorrektem Verhalten führen.

Der Plan wird zu einem lebendigen Dokument, das sich an die Entwicklung anpasst und dabei hilft, den Überblick zu bewahren. Jüngste Fortschritte erlauben es, Pläne in Form von kommentierten, ausführbaren Markdown-Dateien in das Repositorium aufzunehmen. Das schafft Transparenz und ermöglicht es, einzelne Schritte gezielt auszuführen, zu testen und gegebenenfalls abzusichern. Ebenso reduzieren diese Dokumente technischen Schulden, denn sie enthalten explizit festgehaltenes Wissen über Architektur und Design, das ansonsten im Kopf verschwindet oder unbeabsichtigt verloren geht. Die Praxis zeigt, dass KI-Agenten bei unzureichend definierten Plänen häufig improvisieren und Lösungen vorschlagen, die in der Praxis nicht funktionieren.

Je komplexer ein Vorhaben, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass künstlich zusammengesetzte Zwischenschritte Fehler verursachen. Deshalb ist es entscheidend, nur kleine, klar definierte und gut abgegrenzte Arbeitspakete zu übergeben. Ein weiterer kritischer Punkt ist das Erkennen und Beheben von strukturellen Mängeln im Code selbst. KI zwingt uns oft, weniger gute Architekturen offen zu legen, weil Agenten darauf ins Stolpern geraten. Dieser Effekt ist gleich doppelt nützlich: Einerseits werden Schwachstellen sichtbar, die sonst übersehen werden, andererseits lässt sich die Verbesserung mit derselben KI-Technologie schneller umsetzen.

Ein aufwändiger, aber notwendiger Schritt, um langfristigen Erfolg zu sichern. Die bewusste Gestaltung von Regeln und Routinen unterstützt das Gelingen zusätzlich. In Werkzeugsystemen wie Cursor können beispielsweise regelbasierte Dateien eingebunden werden, die dem KI-Agenten bei jeder Abfrage vorangestellt werden, um unverzichtbaren Kontext zu liefern. So lassen sich immer wiederkehrende Fehler vermeiden und der Agent wird kanalisiert, damit er in Richtung gewünschter Ergebnisse arbeitet. Kosteneffizienz ist in diesem Zusammenhang ein ganz praktisches Thema.

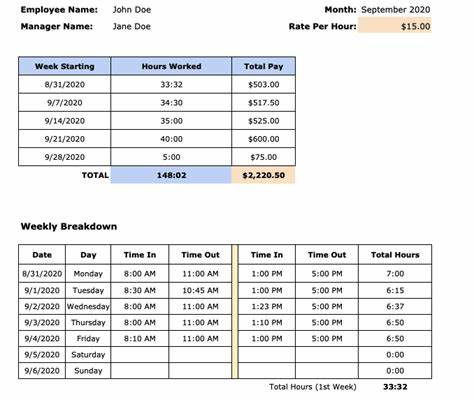

KI-Plattformen verrechnen ihre Nutzung anhand des Datenvolumens und der errechneten Komplexität, weshalb das exzessive Testen und Experimentieren schnell teuer wird. Hier empfiehlt sich, Modelle gezielt für bestimmte Phasen einzusetzen: teurere, intelligente Modelle für Planung und Analyse, günstigere für wiederkehrende Aktionen. Kostenkontrollen und -limits helfen dabei, das Budget im Griff zu behalten und den ROI im Blick zu behalten. Deshalb sollten Entscheider und Entwickler ihr KI-Ökosystem kontinuierlich beobachten, anpassen und optimieren. Ein Prototyp, der zur Probe funktioniert, kann teuer sein, wenn er nicht solid und erweiterbar ist.

Aus diesem Grund ist Vertrauen in die Automatisierung wichtig, aber das Prinzip „Trust but verify“ gilt besonders bei KI-Agenten. Entwickler müssen danach handeln, ihre Agenten stets mit eigenen Tests zu begleiten und Fehlerquellen genau zu analysieren. Auch hier lohnt es sich, einen forensischen Ansatz einzunehmen, der an die Arbeit von Detektiven erinnert. Unklarheiten im Ergebnis können nur durch systematisches Debugging und genaues Eingrenzen der Fehlerursachen beseitigt werden. Die beste Strategie für Anfänger besteht darin, mit Refactoring zu starten, statt sofort neue Features erstellen zu lassen.

Das Anheben von Qualitätsstandards und die Verbesserung des Bestands sind die wertvollsten Beiträge, die KI leisten kann. Durchgängige Dokumentation macht den Prozess nachvollziehbar und legalisiert den Fortschritt gegenüber allen Beteiligten. Abseits technischer Prozesse ist auch die richtige Einstellung zum Umgang mit KI entscheidend. Entwickler sollten sich nicht davor scheuen, Fehler einzugestehen oder eigene Wissenslücken offen zu kommunizieren. Nur so kann die Zusammenarbeit mit Agenten gedeihen.

Ebenso gilt es, Erwartungen zu dämpfen und die Grenzen der KI zu akzeptieren. Auch wenn heutige Modelle auf beeindruckendem Niveau arbeiten, ersetzen sie keine menschliche Expertise und Intuition. Das Management von KI-Agenten zeigt, dass moderne Softwareentwicklung zunehmend ein Zusammenspiel aus menschlichem Können, guten Tools und intelligenten Automatisierungsprozessen ist, bei dem jeder Baustein Aufmerksamkeit erfordert. Am Ende steht nicht die autonome Maschine, sondern eine vom Menschen gelenkte, smarte Assistenz, die hilft Fehler frühzeitig zu beseitigen, repetitive Aufgaben zu übernehmen und Entwicklungsschritte zu beschleunigen. Die Mission ist keinesfalls unmöglich, sondern herausfordernd und spannend zugleich.

Wer bereit ist, in Planung, Lernbereitschaft und Prozesspflege zu investieren, wird nicht nur die Kontrolle behalten, sondern die Produktivität und Qualität seines Codes deutlich steigern. Die Zukunft der Programmierung ist agentisch, aber nur wer die richtigen Prinzipien kennt und anwendet, wird erfolgreich sein. Die Geschwindigkeit der Veränderung fordert uns alle auf, uns anzupassen und zu lernen, doch mit Bedacht und Systematik können wir die Möglichkeiten der KI gewinnbringend für unsere Projekte einsetzen und selbst die komplexesten Herausforderungen meistern.