In der heutigen digitalen Welt spielt das Treffen von Entscheidungen eine zentrale Rolle, sei es beim Online-Shopping, der Auswahl von Nachrichtenquellen oder bei finanziellen Transaktionen. Menschen sind stets bestrebt, durch rationale Abwägungen möglichst vorteilhafte Entscheidungen zu treffen. Doch neueste Forschungen zeigen, dass unsere Entscheidungsprozesse weit komplexer und vor allem anfälliger für manipulative Einflüsse sind, als man es vermuten würde. Insbesondere die Anziehungskraft von Mustern, auch wenn diese keine objektive Vorteile bieten, beeinflusst maßgeblich unser Verhalten – und genau hier setzen moderne algorithmische Ansätze an, um Entscheidungen subtil zu lenken und zu formen. Die Faszination des Menschen für Muster ist tief verwurzelt.

Seit Urzeiten hilft uns das Erkennen von Regelmäßigkeiten, unsere Umwelt zu verstehen und vorherzusagen. Ob die Reihenfolge der Jahreszeiten, das Verhalten von Tieren oder soziale Strukturen: Muster geben unserem Alltag Struktur und Sicherheit. In der Neurowissenschaft und Verhaltenspsychologie wird die Anziehung zu Regelmäßigkeiten als intrinsische menschliche Eigenschaft betrachtet. Das Gehirn ist darauf programmiert, nach solcher Ordnung zu suchen, selbst wenn sie auf den ersten Blick nur scheinbar besteht. Dieses Verlangen nach Vorhersagbarkeit schafft Vertrauen und erleichtert Entscheidungen.

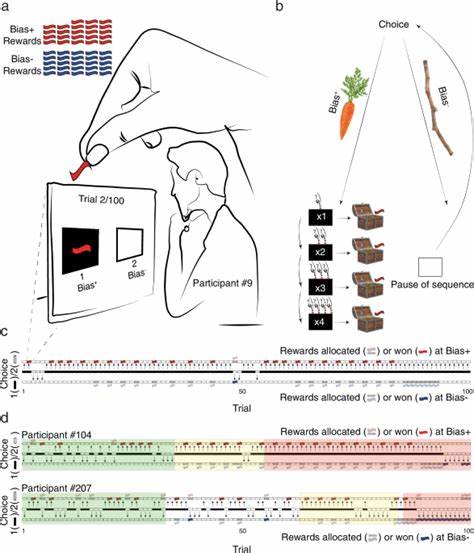

Aktuelle Studien untermauern die Vorstellung, dass Menschen dazu neigen, sogar regelhafte Abläufe zu bevorzugen, selbst wenn diese keinerlei tatsächlichen Nutzen bringen oder sogar nachteilig sein können. Diese Erkenntnis ist besonders relevant, wenn wir verstehen wollen, wie Algorithmen in der Lage sind, unsere Wahlentscheidungen zu beeinflussen. In einem internationalen Wettbewerb namens Choice Engineering Competition (CEC) wurde ein algorithmisches Modell namens RaCaS (Regularity as Carrot and Stick) vorgestellt, das auf der Idee basiert, Menschen durch gezielte Belohnungen in einem vorhersehbaren Muster zu lenken. Dabei werden zwei Optionen angeboten, die objektiv die gleiche Gewinnwahrscheinlichkeit bieten. Der Clou: Der Algorithmus belohnt eine Option (Bias+) in einem regelmäßigen, einfach nachvollziehbaren Muster, während die andere (Bias−) ebenfalls belohnt wird, jedoch zufällig und unregelmäßig.

Dies führt dazu, dass die Teilnehmer die reguläre Option deutlich bevorzugen, obwohl sie damit weniger verdienen. Eines der faszinierendsten Ergebnisse dieser Studie ist, dass menschliche Probanden dazu neigen, einem systematisch aufgebauten Muster zu folgen, auch wenn diese Entscheidung nachweislich weniger profitabel ist. Die Attraktivität von regelmäßigen Belohnungen überwiegt ihren rationalen Wunsch, den eigenen Gewinn zu maximieren. Dieses Verhalten lässt sich durch mehrere psychologische Mechanismen erklären. So erhöht Regelmäßigkeit die Vorhersagbarkeit und vermittelt ein Gefühl von Kontrolle und Sicherheit.

Menschen mögen es, wenn sich Ereignisse sukzessiv und nachvollziehbar entwickeln – sie fühlen sich dadurch besser in der Lage, ihr Handeln zu steuern. Die Dynamik des RaCaS-Algorithmus baut auf mehreren Stufen auf, in denen die Intervalle zwischen den Belohnungen auf der bevorzugten Seite sukzessive größer werden. Dieses stetig weiterentwickelte Muster sorgt dafür, dass Teilnehmer kontinuierlich engagiert bleiben, nach Bestätigung ihrer Erwartungen suchen und das Muster selbst weiter erforschen. Wird die Regelmäßigkeit durch eine abweichende Wahl unterbrochen, erfährt der Teilnehmer eine Art implizite Strafe durch den Wegfall der verlässlichen Belohnung. Dies stärkt den Präferenzmechanismus und führt zu einer Verfestigung der Bias+ Entscheidung.

Diese Ergebnisse bieten spannende Perspektiven, wie subtil menschliche Entscheidungen durch das Schaffen von scheinbarer Ordnung beeinflusst werden können. Dabei stellen sie auch eine Herausforderung für etablierte Modelle des Entscheidungsverhaltens dar. Klassische Modelle, die primär mit den Varianten von Belohnungslernen arbeiten, können das Ausmaß der Verzerrung durch die bloße Präsenz von Regelmäßigkeit nur unzureichend erklären. Die Studienergebnisse zeigen, dass qualitative Faktoren wie das Verlangen nach Struktur und Vorhersagbarkeit in die Betrachtung einbezogen werden müssen, um menschliches Verhalten umfassend zu verstehen. Die praktische Relevanz solcher Erkenntnisse ist immens.

Unternehmen, Online-Plattformen und Werbetreibende sind bestrebt, Nutzerentscheidungen zu beeinflussen und zu steuern – oft mithilfe von Algorithmen. Die Erkenntnis, dass Menschen bevorzugt auf regelmäßige Belohnungsmuster reagieren, kann zur Optimierung von User Experience, Personalisierung und Verkaufsstrategien genutzt werden. Zum Beispiel lassen sich Produktplatzierungen oder Inhaltsvorschläge so gestalten, dass sie ein Gefühl von Kontinuität und Vorhersehbarkeit schaffen und somit Entscheidungen zum gewünschten Ergebnis lenken. Allerdings birgt diese Macht auch Risiken und ethische Fragestellungen. Die gezielte Beeinflussung von Entscheidungen, ohne dass die Betroffenen dies bewusst wahrnehmen, kann zum Missbrauch führen.

Die sogenannte „Nudging“-Forschung versucht, durch subtile Impulse Menschen zu besseren oder sozial wünschenswerten Verhaltensweisen zu bewegen. Doch wie neuere Meta-Analysen zeigen, ist der Erfolg solcher Interventionen oft begrenzt oder sogar vernachlässigbar. Gleichzeitig können „Dark Patterns“ im digitalen Design dazu verwendet werden, unbewusst schädliche oder nachteilige Entscheidungen zu fördern. Interventionen, die Muster der Belohnung künstlich erzeugen, ohne für den Nutzer transparent zu sein, fallen ebenfalls in diese Grauzone. Das Demonstrationsprojekt mit RaCaS zeigt, dass Menschen Muster so sehr schätzen, dass sie sogar eigene wirtschaftliche Interessen hintenanstellen, um dieser Ordnung zu folgen.

Das verlangt von Regulierungsbehörden und Unternehmen mehr Transparenz und Verantwortung im Umgang mit algorithmischer Gestaltung von Entscheidungsumgebungen. Es ist entscheidend, dass Nutzer über die Manipulationsmöglichkeiten Aufklärung erhalten und Schutzmechanismen installiert werden. Aus wissenschaftlicher Sicht sind die Ergebnisse ein Aufruf zur Weiterentwicklung von Modellen der Entscheidungsfindung, die über quantitative Belohnungswertungen hinausgehen. Zukunftsforscher plädieren für interdisziplinäre Ansätze, die psychologische Faktoren, neurologische Mechanismen und soziale Dynamiken integrativ berücksichtigen. Nur so lässt sich eine realitätsnahe und umfassendere Erklärung menschlichen Verhaltens im digitalen Zeitalter erreichen.

Die Zukunft der Entscheidungsforschung wird wohl vermehrt experimentelle Designs nutzen, die mehrere menschliche Tendenzen und deren Wechselwirkungen gleichzeitig messen. Nur durch solche komplexen Untersuchungen kann die Sensitivität von Entscheidungen auf unterschiedliche Kontexte erfasst und nachvollzogen werden. Dies kann letztlich zur Entwicklung von differenzierten Algorithmen führen, die sowohl Effizienz als auch ethische Vertretbarkeit vereinen. Im Alltag spiegelt sich der Einfluss von Mustern und Regelmäßigkeiten in zahlreichen Situationen wider. Vom automatisierten Empfehlungen in Streamingdiensten, über algorithmisch generierte Nachrichtenfeeds bis hin zu personalisierten Produktangeboten – überall begegnen uns Versuchungen, der Ordnung zu folgen, die oft durch Algorithmen künstlich gebildet wird.

Die Herausforderung besteht darin, diese Erkenntnisse zu nutzen, um die Entscheidungsqualität zu verbessern, Menschen vor manipulativen Einflüssen zu schützen und das digitale Angebot insgesamt menschlicher zu gestalten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Algorithmen, die auf der Anziehung zu Mustern basieren, ein mächtiges Werkzeug sind, um menschliche Entscheidungen zu beeinflussen. Sie machen sichtbar, wie tief unsere Präferenz für Vorhersagbarkeit und Struktur verwurzelt ist und wie leicht diese Präferenzen in Entscheidungsumgebungen ausgenutzt werden können. Die Entwicklung und Anwendung solcher Algorithmen wirft zugleich ethische Fragen auf, die den verantwortungsvollen Einsatz in Wirtschaft und Gesellschaft fordern. Um den Herausforderungen des digitalen Zeitalters gerecht zu werden, bedarf es eines bewussten Umgangs mit der digitalen Ordnung, einer kritischen Auseinandersetzung mit den Prinzipien der Entscheidungsbeeinflussung und der Förderung von Transparenz für alle Nutzer.

Die Erforschung algorithmischer Ansätze, die Menschen durch Muster anzuziehen vermögen, befindet sich erst am Anfang. Doch der geschilderte Forschungserfolg zeigt auf beeindruckende Weise, dass unsere Entscheidungsprozesse alles andere als rein rational oder ausschließlich belohnungsgetrieben sind. Vielmehr spielen qualitative, psychologisch tief verwurzelte Faktoren eine entscheidende Rolle. Die künftige Herausforderung wird sein, diese Vielfalt menschlicher Motivationen gezielt zu erforschen, zu quantifizieren und verantwortungsvoll in praktische Anwendungen zu übersetzen – immer mit dem Ziel, die Autonomie und das Wohlbefinden der Menschen im Zentrum zu behalten.