In einer zunehmend digitalisierten Welt eröffnet die Künstliche Intelligenz (KI) neue Wege der Medienproduktion und Werbung. Besonders auffällig ist dabei der Trend, bei dem Schauspieler, Models und Privatpersonen gegen Geld ihre Gesichtszüge und Stimmen an KI-Plattformen lizenzieren. Diese Plattformen erstellen daraus digitale Avatare, die in Werbekampagnen, Videos oder auch politischer Propaganda zum Einsatz kommen – und das oftmals ohne direkte Kontrolle der Personen hinter den Avataren. Während für viele dieser Deal anfangs verlockend erscheint, zeigen sich im Nachhinein oft unerwartete und unerwünschte Konsequenzen. Viele der Beteiligten bereuen ihre Entscheidung, ihr digitales Abbild verkauft zu haben.

Die Geschichte von Simon Lee, einem südkoreanischen Schauspieler, verdeutlicht die Problematik. Er sah seinen Avatar plötzlich als Werbefigur für zweifelhafte Gesundheitsprodukte auf TikTok und Instagram, etwa als Gynäkologe oder Chirurg, der angeblich schädliche Leiden mit Alternativmitteln behandelte. Die Lizenzverträge, die er unterschrieben hatte, gestatteten den Firmen, diese Videos zu verbreiten, ohne dass er ein Recht hatte, sie entfernen zu lassen. Diese Praxis zeigt, wie die rechtliche Absicherung für viele Künstler häufig unzureichend ist und juristische Klauseln oft intransparent und missverständlich formuliert sind. Zahlreiche Verträge enthalten Klauseln mit weitreichenden Rechten und einer unbegrenzten Nutzung der persönlichen Daten und digitalisierten Abbildungen – oftmals weltweit und ohne Rückrufoption.

Die betroffenen Personen erhalten meist nur eine einmalige Vergütung, die in Relation zur Nutzung und Verbreitung ihrer digitalen Klone gering erscheint. Die Einwilligung wird oftmals in kurzer Zeit und unter Druck gegeben, da die sofortige finanzielle Kompensation verlockend wirkt, vor allem für junge Schauspieler oder Kreative in finanzieller Notlage. Ein weiteres bekanntes Beispiel ist Adam Coy, ein New Yorker Schauspieler und Regisseur, der für rund 1000 US-Dollar seine Gesichts- und Stimmrechte an eine Firma namens MCM für ein Jahr verkaufte. Die Folgen waren für ihn überraschend: Sein digitaler Avatar verbreitete Videos, in denen er behauptete, von der Zukunft zu kommen und Katastrophen vorherzusagen. Solche Inhalte standen keineswegs im Widerspruch zum Vertrag, da nur pornografische Werbung sowie Werbung für Alkohol und Tabak ausgeschlossen waren.

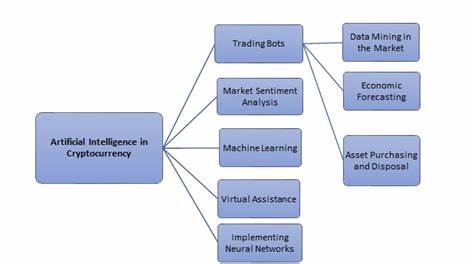

Der Schock über die surrealen und zweifelhaften Einsatzgebiete zeigt die unvorhersehbaren Risiken des Verkaufs der eigenen digitalen Identität. Auch der britische Schauspieler und Model Connor Yeates, der einen Dreijahresvertrag mit Synthesia unterschrieb, fand seinen Avatar plötzlich in politischen Kampagnen wieder. Seine Bilder wurden zur Promotion eines Putschführers in Burkina Faso verwendet, was er als problematisch und ethisch fragwürdig empfand. Die wachsende Zahl von KI-Werbetechnologien, die hochrealistische digitale Avatare erstellen, markiert einen neuen Abschnitt in der medialen Welt. Diese Avatare basieren auf wenigen Stunden realen Filmens der Person vor einem Greenscreen, bei dem Mimik, Stimme und Körperhaltung aufgenommen werden.

Anschließend generiert die KI umfassende Multi-Sprachversionen mit verschiedenen Emotionen und nimmt den digitalen Sprecher quasi in beliebigen Kontexten in Anspruch. Marketingfirmen profitieren von dieser Methode, da sie schnell, kostengünstig und oft effizienter ist als klassische Dreharbeiten mit menschlichen Darstellern. Die auffällige Natürlichkeit der Avatare vermittelt Authentizität, ohne dass ein echter Schauspieler ständig vor Ort sein muss. Doch genau in dieser Flexibilität und breiten Verwertbarkeit liegt der kritische Punkt: Text und Nutzung liegen nicht mehr in den Händen der ursprüglichen Person. Die rasante technische Entwicklung eilt der Rechtslage hinterher.

Experten wie die Juristin Alyssa Malchiodi warnen vor besonders missbräuchlichen Vertragsklauseln, die wirkliche Rechteübertragung und Kontrollverlust für die Betroffenen bedeuten. Die Probleme bestehen nicht nur auf rechtlicher Ebene. Die psychologischen Auswirkungen auf Personen, deren digitale Abbilder gegen ihren Willen für dubiose oder sogar propagandistische Inhalte genutzt werden, sind enorm. Sie erleben oft einen Identitätsverlust und die Schwierigkeit, sich gegen eine scheinbar autonome Version ihrer selbst zu wehren. Außerdem hinterlassen sie bei der Öffentlichkeit einen fragwürdigen Eindruck, der berufliche und private Beziehungen beeinträchtigen kann.

Die moralischen und ethischen Fragen bleiben daher drängend. Wie sicher kann man sein, dass das eigene digitale Abbild fair und verantwortungsvoll verwendet wird? Die Antworten fallen aktuell oft unbefriedigend aus. Plattformen wie Synthesia bemühen sich zwar zunehmend, striktere Inhaltsrichtlinien durchzusetzen und problematische Inhalte zu entfernen. Dennoch entstehen immer neue Anbieter mit schlechteren Kontrollmechanismen, was den Einsatz von KI-Avataren zu einem unregulierten Wildwuchs führt. In vielen Ländern gibt es bislang keinen klar definierten rechtlichen Rahmen, der persönliche Rechte an digitalisierten Abbildern und Stimmen schützt.

Die Gesetzgebung hinkt der Technik hinterher und schafft Freiräume für Firmen mit aggressiven Lizenzverträgen. Für die Betroffenen ist daher Vorsicht geboten. Wer seine Stimme, sein Gesicht oder Körperbilder an KI-Videoplattformen lizenzieren will, sollte die Verträge genau prüfen und sich über Nutzungsmöglichkeiten und Ausschlüsse bewusst sein. Idealerweise sollten die Rechte in Bezug auf Ort, Inhalt und Dauer klar definiert und alle kryptischen Klauseln vermieden werden. Darüber hinaus ist es für Kreative wichtig, sich über mögliche Folgen eines umfassenden Lizenzverkaufs im Klaren zu sein – nicht nur hinsichtlich des kurzfristigen Geldgewinnes, sondern vor allem im Hinblick auf langfristige Reputation und persönliche Integrität.

Neben den rechtlichen und ethischen Aspekten wirft der Trend auch grundlegende Fragen darüber auf, wie wir als Gesellschaft mit Identität und Persönlichkeit im digitalen Zeitalter umgehen wollen. Wenn digitale Avatare zunehmend autonom in verschiedensten Kontexten eingesetzt werden, wird es nötig sein, neue Schutzmechanismen zu entwickeln, die Missbrauch verhindern und Rechte der Individuen wahren. Die Debatte rund um die Verwendung von KI-Avataren steht noch am Anfang, doch die Beispiele von Personen wie Simon Lee, Adam Coy und Connor Yeates zeigen bereits jetzt eindrücklich, wie groß der Einfluss ist, den solche Technologien auf das Leben der Menschen haben können. Dieser digitale Wandel fordert sowohl von den Individuen als auch von Politik, Rechtsprechung und Wirtschaft eine neue Verantwortung im Umgang mit der eigenen digitalen Identität. Letztlich bleibt festzuhalten: Das digitale Abbild eines Menschen ist nicht einfach ein neutraler Rohstoff für Werbung und Kommunikation.

Es steckt ein komplexes Geflecht aus Persönlichkeit, Beruf und Vertrauen dahinter, das es verdient, geschützt und mit Respekt behandelt zu werden. Wer den Wert des eigenen Bildes kennt und ernst nimmt, sollte Verträge mit KI-Plattformen nie leichtfertig unterschreiben und stets einen kritischen Blick auf die langfristigen Konsequenzen werfen. Die Debatte um digitale Selbstbestimmung und Persönlichkeitsrechte wird in den kommenden Jahren noch viel an Brisanz gewinnen – eine Entwicklung, die alle vor neue Herausforderungen stellt.