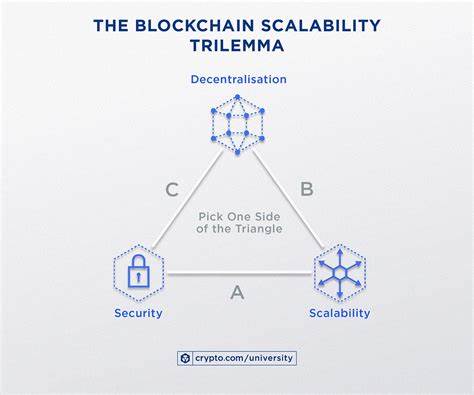

Ethereum gilt als eine der revolutionärsten Blockchain-Plattformen, die das Fundament für zahlreiche dezentrale Anwendungen und Projekte gelegt hat. Doch mit zunehmender Popularität stiegen auch die Herausforderungen, allen voran die Skalierbarkeit und die hohen Transaktionsgebühren. Um diesen Problemen entgegenzuwirken, wurden Layer 2-Lösungen (L2s) entwickelt. Diese setzen auf sogenannte Rollups und andere Techniken, um einen Großteil der Transaktionslast vom Ethereum-Mainnets zu verlagern. So können Transaktionen schneller und günstiger abgewickelt werden, während die Sicherheit durch das Ethereum-Mainnet gewährleistet bleibt.

Doch in jüngster Zeit wurde verstärkt darüber diskutiert, ob Layer 2-Lösungen auch wirklich ein Segen für Ethereum sind oder ob sie in gewisser Weise „extractive“ – also ausbeuterisch – agieren und dem Mainnet zu wenig von den generierten Einnahmen zukommen lassen. Die Erfolgsgeschichte von Layer 2s basiert auf dem Grundprinzip, dass sie Transaktionen außerhalb der Hauptchain verarbeiten und nur die wesentlichen Daten als „Bündel“ oder Rollups an die Hauptchain übermitteln. Dadurch reduziert sich die Belastung des Mainnets erheblich, was zu niedrigeren Gasgebühren führt. Sicherheit und Dezentralisierung bleiben erhalten, da das Root-Blockchain weiterhin als endgültige Prüfinstanz funktioniert. Diese Innovation hat es Ethereum ermöglicht, mit stark wachsenden Nutzerzahlen Schritt zu halten, ohne dass die Transaktionskosten unerschwinglich wurden.

Projekte wie Base (eine Layer 2-Plattform von Coinbase), Optimism und Arbitrum haben in diesem Kontext eine führende Rolle übernommen. In der Praxis lässt sich jedoch beobachten, dass Layer 2s Einnahmen durch sogenannte Sequencing Fees oder Ordergebühren generieren, die teilweise nicht an das Ethereum-Mainnet zurückfließen. Sequencing Fees sind Gebühren, die Nutzer zahlen, um ihre Transaktionen priorisiert und schneller verarbeiten zu lassen. Diese Gebühren sind durch die höhere Effizienz von Layer 2-Lösungen oft beträchtlich und stellen einen wichtigen Einnahmequelle dar. Einige Experten bezweifeln jedoch, dass das Ethereum-Mainnets in einem angemessenen Verhältnis von diesen Gebühren profitiert.

Kritiker bezeichnen diese Dynamik teilweise als „ausbeuterisch“, da zentralisierte Layer 2-Anbieter einen Großteil der Einnahmen einstreichen, während das Ethereum-Mainnet die Sicherheit und Verfügbarkeit dieser Layer 2s gewährleistet, ohne im gleichen Umfang davon zu profitieren. Dieser Konflikt wurzelt auch im Wandel der Rolle von Ethereum innerhalb des Blockchain-Ökosystems. Früher galt Ethereum eher als ein dezentrales Forschungsprojekt mit Fokus auf technische Innovation. Heute aber steht die Plattform im Wettbewerb mit anderen Layer-1-Blockchains wie Solana, Avalanche oder Binance Smart Chain. Dies erhöht den Druck, nicht nur technologisch führend zu bleiben, sondern auch wirtschaftlich konkurrenzfähig zu agieren und Einnahmemodelle sorgsam zu gestalten.

Einige Stimmen aus der Branche fordern daher eine strategische Neuausrichtung, bei der Ethereum selbst aktiver um einen größeren Anteil der Transaktionsgebühren kämpfen sollte. Eine der bedeutendsten technischen Entwicklungen in diesem Zusammenhang war das Upgrade „Dencun“ im März 2024, das sogenannte Blob-Transaktionen eingeführt hat. Diese Neuerung erleichtert das Daten-Posting von Layer 2-Lösungen auf das Mainnet, was wiederum die Profitabilität für Layer 2-Anbieter erhöht hat. Ein Beispiel dafür ist Base: Seit dem Dencun-Upgrade soll diese Plattform rund 98 Millionen US-Dollar an Einnahmen generiert haben, von denen jedoch nur knapp 5 Millionen als Gebühren an das Ethereum-Mainnets abgeführt wurden – was eine erhebliche Diskrepanz darstellt. Trotz dieser Zahlen betonen Vertreter von Base, dass alle Transaktionen letztlich auf Ethereum abgewickelt und Gebühren gezahlt werden.

Aus ökonomischer Perspektive stellt sich daher die Frage, ob eine Art „L2-Steuer“ eingeführt werden sollte, um das Mainnet in angemessener Weise zu entschädigen. Allerdings gehen Experten wie der CoinMetrics-Analyst Tanay Ved davon aus, dass eine solche Steuer die Wettbewerbsfähigkeit von Layer 2s gefährden könnte. Es bestünde das Risiko, dass Nutzer und Projekte zu anderen Blockchain-Netzwerken abwandern, die niedrigere Gebühren verlangen oder weniger regulatorische Anforderungen haben. Zudem widerspräche eine verpflichtende Abgabe dem dezentralen Ethos von Ethereum, der bisher auf marktgetriebene und freiwillige Mechanismen setzt. Parallel zu wirtschaftlichen Überlegungen werden zunehmend auch sicherheitstechnische Aspekte diskutiert.

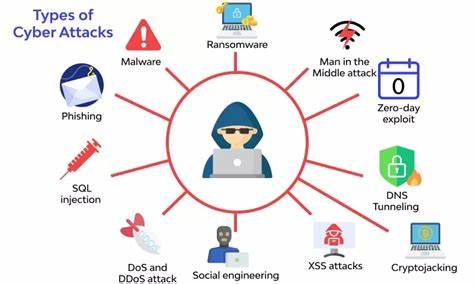

Viele aktuelle Layer 2s setzen auf zentralisierte Sequencer, die die Reihenfolge der Transaktionen festlegen. Dies stellt eine Schwachstelle dar, da ein Ausfall oder Angriff auf den Sequencer zu Störungen oder Ausfällen der Layer 2-Plattform führen kann. Im Jahr 2023 wurde mit dem Hack von Linea, einer Ethereum Layer-2-Blockchain, ein solcher Vorfall auf dramatische Weise sichtbar. Daraus resultiert ein wachsender Trend hin zu sogenannten „based rollups“, bei denen die Sequenzierung direkt auf der Ethereum-Hauptkette erfolgt. Diese Lösung verspricht höhere Sicherheit und Dezentralisierung, ist bisher aber noch nicht so performant wie zentrale Rollups.

Entwicklungen wie das Pectra-Upgrade von Ethereum, das die Kapazität für Blob-Transaktionen erhöht, könnten langfristig zur Lösung des Gebührenproblems beitragen. Erhöhte Durchsatzraten würden es Layer 2s ermöglichen, mehr Blobs auf dem Mainnet zu posten und dadurch höhere Gebührenanteile an Ethereum abzuführen. Das könnte zu einem faireren Einnahmepool für das Ethereum-Mainnets führen und gleichzeitig die Nutzerfreundlichkeit durch günstige Gebühren erhalten. Aus Sicht der Ethereum-Community wird inzwischen verstärkt ein kooperativer Ansatz favorisiert. Forscher, Entwickler und Projekte wie ENS Labs organisieren Workshops und Treffen, um zusammen an skalierbaren und dezentralen Lösungen zu arbeiten.

Auch der gesellschaftliche Druck auf zentralisierte Layer 2s wächst, freiwillig Gebührenanteile zugunsten des Ethereum-Mainnets abzugeben oder auf sichere Based Rollups umzusteigen. Eine stärkere Vernetzung der Layer 2-Projekte könnte in Zukunft dazu beitragen, faire Umsatzverteilungen zu etablieren und das Ökosystem als Ganzes zu stärken. Insgesamt lässt sich festhalten, dass Layer 2-Lösungen zweifellos einen wichtigen Beitrag zur Skalierung von Ethereum leisten. Sie verringern die Hauptchain-Belastung, senken Transaktionskosten und öffnen die Türen für eine breitere Nutzerbasis und Entwicklerlandschaft. Gleichzeitig aber stellen sich berechtigte Fragen zur ökonomischen Fairness und zu zentralen Sicherheitsrisiken, die das Ethereum-Netzwerk langfristig schwächen könnten, wenn sie nicht adressiert werden.

Die Herausforderung besteht darin, zwischen technologischem Fortschritt, ökonomischem Gleichgewicht und dem dezentralen Anspruch von Ethereum eine Balance zu finden. Strategische Entscheidungen und Kooperationen innerhalb der Community werden entscheidend sein, um sicherzustellen, dass Ethereum auch in den kommenden Jahren als führendes Blockchain-Netzwerk bestehen kann, ohne wesentliche Einnahmen durch seine eigenen Erweiterungen zu verlieren. Die Zukunft bleibt spannend. Verbesserungen auf Layer 1, innovative Layer 2-Konzepte und klare Regelungen zur Gebührenverteilung können Ethereum helfen, seine Position als Backbone der dezentralen Finanzwelt zu verteidigen und gleichzeitig neue Maßstäbe für Blockchain-Skalierbarkeit und Ökonomie zu setzen.