Die fortschreitende Entwicklung naturwissenschaftlicher Techniken zur Behandlung psychischer Erkrankungen bringt immer wieder innovative Ansätze hervor. Einer der jüngsten und vielversprechendsten Fortschritte ist die niedrig-intensive transkranielle fokussierte Ultraschalltherapie (tFUS), die es ermöglicht, tief liegende Hirnstrukturen, insbesondere die Amygdala, direkt und nicht-invasiv zu modulieren. Dabei eröffnet sich eine neue Perspektive zur Behandlung von Stimmungs-, Angst- und Trauma-bedingten Erkrankungen, die bisher oftmals nur schwer therapierbar waren. Die Amygdala ist eine kleine, mandelförmige Struktur tief im Temporallappen des Gehirns und spielt eine zentrale Rolle bei der Verarbeitung von Emotionen, besonders bei Angst, Stress und der Bewertung von Bedrohungen. Übermäßige Aktivität oder Fehlregulation in diesem Bereich ist häufig bei Multiplen psychischen Erkrankungen wie Depression, Generalisierter Angststörung, Sozialphobie und posttraumatischer Belastungsstörung (PTSD) nachweisbar.

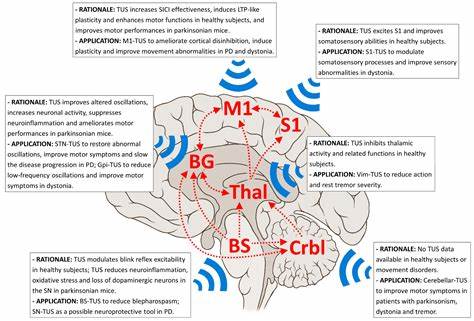

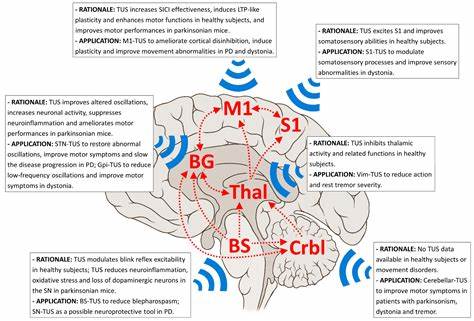

Um diese Dysregulation zu behandeln, wurden bisher verschiedene Therapieansätze eingesetzt, beispielsweise Psychotherapie, medikamentöse Behandlungen oder neuromodulatorische Verfahren wie die repetitive transkranielle Magnetstimulation (rTMS). Allerdings erreichen viele dieser Methoden nicht die tiefen Hirnstrukturen mit ausreichender Präzision und Wirkung. Die tFUS-Technologie nutzt hochfrequente Ultraschallwellen, die gezielt über die Schädeldecke gesendet werden. Mithilfe moderner Bildgebungstechniken, insbesondere der Magnetresonanztomographie (MRT), lässt sich der Ultraschallfokus millimetergenau positionieren, um intensiv auf die Amygdala einzuwirken, ohne umliegendes Gewebe zu schädigen. Das Verfahren arbeitet in einem intensitätsarmen Modus, was bedeutet, dass die Ultraschallwellen weder Gewebe erhitzen noch dauerhaft beschädigen, sondern eine reversible Veränderung der neuronalen Aktivität hervorrufen können.

Die Innovationskraft von tFUS liegt in ihrer Fähigkeit, direkt auf subkortikale Strukturen einzuwirken. Im Gegensatz zu Methoden wie rTMS, die auf die Oberfläche des Gehirns wirken und versuchen, über neuronale Verbindungen tiefere Regionen zu beeinflussen, ermöglicht die Ultraschalltechnologie eine gezielte und unmittelbare Modulation in tiefen Hirnarealen. Dies kann insbesondere dann von Vorteil sein, wenn die neuronalen Verbindungen in der Großhirnrinde gestört sind oder therapeutische Effekte direkt am Ursprungsort einer Funktionsstörung notwendig sind. Erste Studien zeigen, dass tFUS zur Amygdala eine signifikante Herabregulierung der Aktivität dieses Areals erzielt und gleichzeitig Schlüsselregionen des limbischen Systems, wie Hippocampus und Insula, beeinflusst. Diese Veränderungen korrelieren reizabhängig mit einer Verminderung von Schmerz, Angst und weiteren psychischen Symptomen.

Klinisch konnten nach mehrwöchiger täglicher Behandlung mit tFUS an der linken Amygdala deutliche Verbesserungen im emotionalen Befinden von Patienten mit komplexen psychischen Erkrankungen beobachtet werden. Dabei wurden die Verfahren als sicher empfunden, und Nebenwirkungen traten selten und nur mild auf. Der Einsatz von tFUS bietet ferner den Vorteil, dass Behandlungszeiten vergleichsweise kurz sind und die Therapie ambulant durchgeführt werden kann. Die nicht-invasive Anwendung macht sie attraktiv für Patienten, die auf Medikamente bisher nur unzureichend ansprechen oder neurochirurgische Eingriffe ablehnen. Zudem ermöglicht die Kombination mit funktioneller MRT eine unmittelbare Kontrolle und Anpassung der Ultraschallparameter nach individuellen Bedürfnissen, was Präzision und Effektivität erhöht.

Neben der therapeutischen Anwendung dient tFUS auch als wertvolles Forschungsinstrument. Die präzise Stimulation ermöglicht es Wissenschaftlern, ursächliche Zusammenhänge zwischen der Amygdalafunktion und emotionalem Verhalten genauer zu untersuchen. So können Mechanismen pathologischer Erregungsmuster besser verstanden und neue Behandlungsstrategien entwickelt werden. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass unterschiedliche Ultraschallparameter spezifische neuronale Prozesse aktivieren oder hemmen können, was eine personalisierte Neuromodulation ermöglichen könnte. Ein wichtiger Aspekt bei der Weiterentwicklung von tFUS ist die genaue Anpassung der Behandlung an anatomische Gegebenheiten wie Schädelknochenstärke und -form, da diese die Ultraschallausbreitung beeinflussen können.

Zukünftige Technologien, darunter akustisches Modellieren und individualisierte Planung, werden die Genauigkeit weiter verbessern. Durch das bessere Verständnis der Interaktionen zwischen Ultraschall und neuronaler Aktivität können außerdem Langzeiteffekte auf neuroplastische Prozesse gezielt angestrebt werden. Trotz der vielversprechenden Ergebnisse steckt die klinische Anwendung der niedrig-intensiven transkraniellen fokussierten Ultraschalltherapie noch in den Anfängen. Größere kontrollierte Studien sind notwendig, um die Wirksamkeit gegenüber Placebo-Effekten endgültig zu belegen, optimale Dosierungsschemata zu definieren und den Wirkmechanismus detailliert zu ergründen. Ebenso muss die Langzeitsicherheit weiter überprüft werden, auch wenn bisher keine schwerwiegenden Nebenwirkungen dokumentiert wurden.