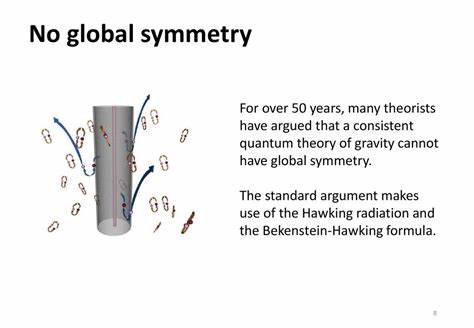

Die Quantengravitation gilt als eine der größten Herausforderungen der modernen Physik. Während die klassische Allgemeine Relativitätstheorie von Einstein auf makroskopischer Ebene sehr erfolgreich ist, scheitert sie an fundamentalen Problemen – insbesondere an Singularitäten, jenen Punkten, an denen physikalische Größen unendlich werden und Berechnungen keinen Sinn mehr ergeben. Mit der Quantengravitation versprechen Wissenschaftler, die Schwerkraft mit den Prinzipien der Quantenmechanik zu vereinen und so eine vollständigere Beschreibung der Natur zu schaffen. Doch aktuelle Forschungen zeigen, dass dieses Ziel möglicherweise grundsätzlich unerreichbar ist. Ein Team von Physikern legte kürzlich dar, dass Quantengravitation weder vollständig noch widerspruchsfrei sein kann.

Die Wurzeln dieser Erkenntnis liegen in tiefgreifenden mathematischen Theoremen, die die Grenzen logischer Systeme aufzeigen. Kurt Gödel bewies in den 1930er Jahren, dass jede hinreichend mächtige mathematische Theorie entweder unvollständig ist oder Widersprüche enthält. Konkret heißt das, es wird immer wahre mathematische Aussagen geben, die innerhalb des Systems nicht bewiesen werden können. Diese Erkenntnis hat Konsequenzen, die weit über die abstrakte Logik hinausgehen – besonders für Theorien, wie sie in der Physik verwendet werden. Quantengravitation versucht, die Dynamiken des Raumes und der Zeit durch sogenannte Quantenalgorithmen und Berechnungen von Grund auf zu beschreiben.

Man stellte sich vor, dass sich das Gewebe der Raumzeit emergent aus quantenmechanischen Grundbausteinen ergibt. Doch nach Gödels Theorem ist jede solche rechnerisch basierte Theorie zwangsläufig entweder inkonsistent oder unvollständig. Das bedeutet, man kann nicht gleichzeitig alle wahren Aussagen über das Universum ableiten und dabei frei von inneren Widersprüchen bleiben. Zusätzlich unterstützt Alfred Tarskis Undefinierbarkeitssatz diese Sichtweise. Tarski zeigte, dass innerhalb eines Formalismus die Wahrheit bestimmter Aussagen nicht vollständig definiert und bestimmt werden kann.

Übertragen auf die Quantengravitation heißt das, dass das Konzept von „wahrer physikalischer Aussage“ niemals vollständig und konsistent im eigenen System erfasst werden kann. Man ist somit gezwungen, bestimmte Wahrheiten von außen als gegeben anzunehmen oder mit Unsicherheiten zu leben. Der Mathematiker Gregory Chaitin ergänzte diese Perspektive mit seiner Arbeit zur algorithmischen Unvollständigkeit. Seine Theoreme zeigen, dass es fundamentale Grenzen gibt, wie viel Information und Wahrheit ein Algorithmus codieren und verarbeiten kann. Da die Quantengravitation auf komplexen algorithmischen Prozessen basiert, erkennt man eine inhärente Limitierung bei der vollständigen Beschreibung physikalischer Realität.

Diese mathematischen Beschränkungen werfen grundlegende Fragen auf. Können Wissenschaftler jemals eine „Theorie von allem“ formulieren, die das Universum in allen Details beschreibt? Wenn Quantengravitation niemals sowohl vollständig als auch widerspruchsfrei sein kann, wie gehen wir dann mit dieser Erkenntnis um? Die Vorstellung eines allumfassenden Modells wird hiermit schwer infrage gestellt. Doch das bedeutet nicht, dass die Suche nach der Quantengravitation nutzlos ist. Vielmehr muss man die Erwartungen an eine solche Theorie neu bewerten. Wissenschaftliche Modelle können weiterhin äußerst nützlich sein, um Bereiche der Natur zu erklären und Vorhersagen zu treffen, auch wenn sie nicht absolut vollständig sind.

Viele etablierte Theorien in der Physik sind in gewissem Maße Näherungen, die in bestimmten Grenzen funktionieren. Aus technischer Sicht verlangt diese Einsicht nach alternativen Ansätzen jenseits rein algorithmischer Methoden. Während bisherige Modelle oft auf Computeralgorithmen beruhen, könnte die Zukunft der Physik in nicht-algorithmischen Konzepten liegen. Vielleicht benötigt man ein Framework, das Intuition, Kreativität oder neue Formen der Logik integriert, um diese Grenzen zu überwinden. Darüber hinaus hat diese Debatte wichtige philosophische Dimensionen.

Sie berührt unser Verständnis von Wahrheit, Erkenntnis und den Möglichkeiten menschlichen Wissens. Die wissenschaftliche Praxis beruht darauf, dass Naturgesetze letztlich vollständig erfassbar sind. Wenn jedoch fundamentale mathematische Theoreme dem entgegenstehen, müssen Forscher anerkennen, dass gewisse Aspekte der Realität sich unserem umfassenden Verständnis entziehen. Ein weiterer spannender Aspekt betrifft die Rolle der Beobachtung und Messung in der Quantengravitation. Die Grenzen der Theorie könnten reflektieren, dass ein isoliertes, vollständig internes Modell der Realität nicht existiert.

Stattdessen sind Zuschreibungen von Wahrheit und Beschreibungen an kontextuelle Erfahrungen gebunden. Dies entspricht auch modernen Interpretationen der Quantenmechanik, in denen Beobachtungen eine grundlegende Rolle spielen. Die Erforschung von Quantengravitation ist also nicht nur eine Frage der Physik, sondern verbindet auch Philosophie, Mathematik und Informatik. Die Erkenntnisse über die Unmöglichkeit einer vollständig konsistenten Theorie signalisieren einen Paradigmenwechsel. Wissenschaftler sind aufgerufen, innovative Denkweisen zu entwickeln und interdisziplinär zusammenzuarbeiten.

Insgesamt zeigt sich: Die Quantengravitation kann nicht gleichzeitig vollständig und widerspruchsfrei sein, da fundamentale mathematische Sätze dies verhindern. Das stellt eine der größten intellektuellen Herausforderungen dar, mit der die Physik heute konfrontiert ist. Jedoch kann gerade aus diesem Paradox heraus neues, kreatives Verständnis entstehen, das unser Bild vom Universum tiefgreifend verändert und erweitert. Die Forderung nach einem neuen theoretischen Ansatz bedeutet auch eine Einladung an zukünftige Generationen von Forschern. Sie sollen neue Denkweisen erforschen, alte Paradigmen prüfen und vielleicht Wege finden, durch die Grenzen von Algorithmen und Formalismen hinauszublicken.

Die Erkenntnisse aus Gödels, Tarskis und Chaitins Theoremen werden dabei als Leitsterne dienen, die zeigen, wo die klassischen Pfade enden und neue Horizonte beginnen. Zusammenfassend ist die Suche nach der Quantengravitation nicht die Suche nach einer endgültigen Antwort, sondern ein fortwährender Prozess des Verstehens innerhalb der Grenzen des Möglichen und des Unmöglichen. Es bleibt eine offene und faszinierende Herausforderung, die fundamentalen Zusammenhänge von Raum, Zeit und Materie immer tiefer zu ergründen – wohl wissend, dass absolute Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit unerreichbar bleiben könnten.