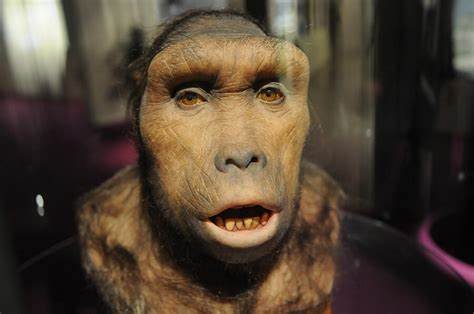

Im Jahr 2001 sorgte die Entdeckung eines fossilen Schädels in der Djurab-Wüste im Tschad für internationales Aufsehen. Das Fundstück, bekannt unter dem Namen Toumaï und wissenschaftlich als Sahelanthropus tchadensis bezeichnet, wurde zunächst als der älteste bekannte Vorfahre des Menschen gefeiert und versprach, unser Verständnis von der Evolution der menschlichen Linie grundlegend zu verändern. Doch hinter der beeindruckenden Entdeckung verbarg sich von Beginn an ein erbitterter Konflikt, der Wissenschaftler über Jahre hinweg spaltete und die Debatte über unsere Herkunft bis heute prägt. Der Schädel von Toumaï ist etwa sieben Millionen Jahre alt und besitzt eine faszinierende Mischung aus menschlichen und affenähnlichen Merkmalen. Seine Entdeckung führte zu der Hypothese, dass sich der menschliche Vorfahr nicht in den Ostafrika-Savannen, wie lange angenommen, sondern weiter westlich, in den damals bewaldeten Gebieten der heutigen Sahara, entwickelt haben könnte.

Eine solche Verschiebung des Ursprungsortes unserer Spezies hätte enorme Auswirkungen auf die Evolutionsgeschichte. Trotz der spektakulären Fundlage blieb die Interpretation von Toumaï umstritten. Die wichtigste Streitfrage war, ob das Wesen, dem der Schädel gehörte, tatsächlich aufrecht ging, also bipede Fortbewegung praktizierte – ein entscheidendes Kriterium für die Nähe zur menschlichen Linie. Der Schädel allein konnte diese Frage nicht endgültig beantworten, da für eine umfassende Analyse auch Knochen des Körpers benötigt werden, vor allem ein Femur, der Oberschenkelknochen. Im wissenschaftlichen Diskurs zeigten sich schnell tiefe Risse.

Einige Forscher, insbesondere Mitglieder eines rivalisierenden Forscherteams, bezweifelten, dass Toumaï ein direkter menschlicher Vorfahr sei. Sie schlugen gar vor, die Spezies als „Sahelpithecus“ – also als Sahel-Affe – umzubenennen. Der Streit konzentrierte sich dabei teilweise auf persönliche Rivalitäten und Fragen der wissenschaftlichen Priorität und Ethik. Die Diskussion um die Existenz eines zu Toumaï gehörenden Femurs nahm eine dramatische Wendung, als dieser Knochen 2004 in den Sammlungen der Universität Poitiers identifiziert wurde. Im Widerspruch zu Miche Brunet, dem führenden Paläoanthropologen der Flussregion, behaupteten einige seiner Kollegen, dass er den Femur bewusst zurückgehalten hatte, um Zweifel an der aufrechten Gangart von Sahelanthropus zu vermeiden.

Die damit ausgelöste Kontroverse führte zu schweren Spannungen innerhalb der Forschungsgemeinschaft und sorgte für öffentliche Aufmerksamkeit weit über die Fachkreise hinaus. Im Kern steht die Auseinandersetzung zwischen Michel Brunet, dem Entdecker von Toumaï, und seinen Kritikerinnen und Kritikern, allen voran dem Paläoanthropologen Roberto Macchiarelli. Während Brunet den Femur trotz vorhandener Kenntnisse zunächst nicht veröffentlichte und langfristig bezweifelte, dass der Knochen wissenschaftlich entscheidende Informationen liefere, forderten andere Forscher die vollständige Offenlegung und detaillierte Analyse. Die Kontroverse endete nicht nur in internen Vorwürfen von wissenschaftlichem Fehlverhalten, sondern verzögerte auch das Verständnis der Evolution des Menschen erheblich. Die Fehde um Toumaï ist exemplarisch für die Dynamiken in der Paläoanthropologie, einem Forschungsfeld, das durch eine hohe Anzahl ambitionierter Wissenschaftler und gleichzeitig eine begrenzte Zahl an fossilen Belegen geprägt ist.

Die Rekonstruktion der menschlichen Ursprünge gleicht einem Puzzle mit nur wenigen, oft fragmentarischen Teilen, deren Deutung immer schwierig und umstritten ist. Jeder neue Fund kann das bestehende Bild dramatisch verändern – und genau deshalb ist jeder Knochen, jeder Zahn von enormer Bedeutung. Darüber hinaus veranschaulicht der Fall Toumaï die internen Spannungen zwischen Feldforschern, die die Fossilien ausgraben, und Laborspezialisten, die sich mit ihrer detaillierten Analyse beschäftigen. Beide Gruppen misstrauen sich oft gegenseitig und kämpfen um die Deutungshoheit über die Knochenfunde. Persönliche Ambitionen, wissenschaftliche Eitelkeiten und die Aussicht auf Ruhm und finanzielle Förderungen verschärfen die Debatten zusätzlich.

In den Jahren seit der Entdeckung haben neue Technologien, wie die dreidimensionale digitale Rekonstruktion und hochauflösende Computertomographien, zwar wesentlich genauere Analysen ermöglicht, doch die Interpretation der wenigen vorhandenen Fossilien bleibt schwierig. Die meisten Experten sind sich einig, dass Sahelanthropus durch gewisse Merkmale einem bipeden Gang nahekommt, jedoch gibt es weiterhin Zweifel an dessen Zugehörigkeit zur direkten menschlichen Linie. Eine weitere Herausforderung ist die überraschende biologische Vielfalt in der Frühzeit der Homininen. Forscher gehen heute davon aus, dass frühere Menschenarten und eng verwandte Affenarten über Millionen von Jahren nebeneinander existierten. Sie hatten wahrscheinlich unterschiedliche Lebensweisen und konnten sogar miteinander kreuzen.

Das bedeutet, dass nicht jeder gefundene Hominide unbedingt ein direkter Vorfahr ist, sondern häufig eher als entfernter Cousin zu betrachten ist. Die Geschichte von Toumaï ist auch eine Geschichte des menschlichen Ehrgeizes, aber auch der Zerbrechlichkeit wissenschaftlicher Institutionen. Der Drang, sensationelle Ergebnisse zu präsentieren, verschärft die Risiken wissenschaftlicher Fehldeutungen oder bewusst herbeigeführter Verschleierungen. Die Reaktionen auf die Veröffentlichung von Fotos des Femurs 2009 und spätere Studien zeigen, wie emotional und politisch aufgeladen solche Fragen sein können. Michel Brunet, trotz seines Alters und der komplexen Auseinandersetzungen, bleibt eine prägende Figur in der Paläoanthropologie.