In der heutigen Zeit, in der Künstliche Intelligenz (KI) in zahlreichen Bereichen unseres Lebens Einzug gehalten hat, gewinnt auch die generative KI im Recruiting-Prozess zunehmend an Bedeutung. Unternehmen erhoffen sich von der Nutzung dieser technologischen Innovationen eine effizientere Auswahl von Bewerbern und damit verbundene Kosten- und Zeitersparnisse. Doch eine aktuelle Studie macht deutlich, dass viele Jobsuchende diesen Trend skeptisch betrachten und ihn sogar als Grund sehen, sich nicht bei solchen Unternehmen zu bewerben. Diese Entwicklung stellt Arbeitgeber vor neue Herausforderungen und wirft grundlegende Fragen zum Zusammenspiel von Technologie und menschlicher Interaktion im Recruiting auf.Eine repräsentative Umfrage unter 1000 amerikanischen Jobsuchenden zeigt, dass über 60 Prozent der Befragten nicht bei Firmen arbeiten möchten, welche die generative KI im Einstellungsverfahren einsetzen.

Das deutet darauf hin, dass der Einsatz von KI nicht unbemerkt bleibt und teilweise auf Ablehnung stößt. Besonders interessant ist hierbei, dass die Mehrheit der Kandidaten zwar den Nutzen von KI-Tools bei bestimmten Aufgaben wie dem Verfassen von Bewerbungsunterlagen oder der Vorbereitung von Vorstellungsgesprächen anerkennt, jedoch die komplette Übergabe des Auswahlprozesses an Maschinen ablehnt. Die Befürchtung, dass wichtige Soft Skills oder persönliche Eigenschaften von einer Maschine nicht adäquat beurteilt werden können, scheint hierbei eine zentrale Rolle zu spielen.Viele Bewerber betonen den Wert menschlicher Interaktion im Bewerbungsprozess. Das persönliche Gespräch mit einem Menschen bietet nicht nur Flexibilität, sondern fördert auch Vertrauen und ermöglicht eine deutlich individuellere Bewertung.

Künstliche Intelligenz, so der Tenor vieler Kandidaten, sei oft nicht in der Lage, die Vielfalt menschlicher Persönlichkeit und Kommunikationsnuancen zu erfassen. Gerade Qualitäten wie Teamfähigkeit, kulturelle Passung oder die Motivation hinter einer Bewerbung können durch automatisierte Systeme nur schwer oder gar nicht vollständig abgebildet werden.Zudem zeigt die Studie, dass vor allem Frauen dem Einsatz der generativen KI im Bewerbungsverfahren eher skeptisch gegenüberstehen und seltener selbst solche Systeme nutzen. Während viele männliche Bewerber den Gebrauch von KI-Tools akzeptieren oder sogar bevorzugen, fühlen sich weibliche Bewerber öfter von der Technologie ausgeschlossen oder unsicher, wie sie diese optimal in ihrem Bewerbungsprozess einbauen können. Dieses Geschlechtergefälle macht deutlich, dass Unternehmen bei der Implementierung von KI-Systemen die Benutzerfreundlichkeit und Akzeptanz aller Bewerbergruppen berücksichtigen müssen, um Diskriminierung oder Benachteiligung zu vermeiden.

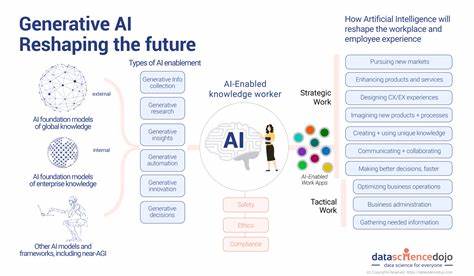

Trotz der Zweifel an generativer KI im Bewerbungsverfahren erkennen Fachleute deren Potenzial an, insbesondere zur Unterstützung interner HR-Prozesse. Automatisierte Interviewplanungen, die Vorauswahl dank Algorithmik oder die Analyse von Kandidatendaten können den Personalverantwortlichen dabei helfen, sich auf die wichtigsten Aspekte der Personalauswahl zu konzentrieren und effizienter zu arbeiten. Dabei ist es entscheidend, dass die KI als ergänzendes Werkzeug und nicht als Ersatz für menschliche Entscheidungen verstanden wird. Transparente Kommunikation seitens der Unternehmen gegenüber Bewerbern ist hier ein unersetzlicher Faktor, um Vertrauen aufzubauen und die Vorteile der Technologie zu vermitteln.Die größte Herausforderung liegt darin, das richtige Gleichgewicht zwischen Effizienz und Empathie zu finden.

Künstliche Intelligenz kann viele repetitive oder datenintensive Aufgaben beschleunigen, doch letztlich entscheidet die menschliche Komponente über den Erfolg eines Einstellungsprozesses. Arbeitgeber, die sich ausschließlich auf KI verlassen, riskieren nicht nur den Verlust qualifizierter Talente, sondern auch eine Verschlechterung ihrer Arbeitgebermarke. Immer mehr Bewerber wünschen sich eine Kombination aus technologischem Fortschritt und persönlicher Wertschätzung, wobei sie erwarten, dass Unternehmen transparent mit dem Einsatz von KI umgehen.Ein weiterer Aspekt, der häufig genannt wird, ist die Sorge um Datenschutz und Diskriminierung im Zusammenhang mit dem Einsatz von KI-Systemen. Bewerber fühlen sich oftmals unsicher, wie ihre Daten verarbeitet werden und ob automatisierte Algorithmen unbewusste Vorurteile reproduzieren könnten.

Diese Unsicherheit wirkt sich negativ auf die Bewerbungsbereitschaft aus und führt dazu, dass Kandidaten sich lieber bei Unternehmen bewerben, die auf menschliche Entscheidungen setzen oder den KI-Einsatz offener kommunizieren.In der Praxis könnte sich dieser Trend langfristig spürbar auf den Rekrutierungsmarkt auswirken. Unternehmen, die sich zu stark auf generative KI stützen, laufen Gefahr, dass sie sich nur noch an eine technikaffine Bewerbergruppe wenden, während andere Talente abgeschreckt werden. Vor allem High Potentials, die viel Wert auf persönliche Wertschätzung und individuelle Betreuung legen, könnten sich abwenden. Um dem entgegenzuwirken, sind hybride Modelle gefragt, in denen KI-Tools unterstützend eingesetzt werden, jedoch stets unter der Aufsicht und der letzten Entscheidung menschlicher Recruiter.

Insgesamt verdeutlicht die aktuelle Lage, dass der technologische Fortschritt im Personalwesen nicht ohne Berücksichtigung menschlicher Bedürfnisse gestaltet werden darf. Künstliche Intelligenz ist zweifellos ein mächtiges Instrument, das Prozesse verändern und verbessern kann. Doch wer im Recruiting erfolgreich sein möchte, muss die Balance zwischen Automatisierung und Menschlichkeit wahren. Nur so kann sichergestellt werden, dass qualifizierte Bewerber erreicht, Gewinnung und Bindung von Talenten gestärkt werden und die Arbeitgebermarke nachhaltig profitiert.Die Zukunft der Personalauswahl wird also nicht allein von Algorithmen bestimmt werden, sondern von der Symbiose aus moderner Technologie und menschlicher Empathie.