Adipositas oder starkes Übergewicht zählt weltweit zu den größten gesundheitlichen Herausforderungen unserer Zeit. Trotz vielfältiger Bemühungen und zahlreicher Therapieansätze scheitern viele Programme zur Gewichtsreduktion häufig. Das traditionelle Rezept, weniger zu essen und mehr Bewegung zu machen, mag einfach klingen, doch in der Praxis führt diese Herangehensweise oft nicht zum erhofften Erfolg. Die Gründe hierfür sind vielschichtig und erfordern ein Verständnis der biologischen, psychologischen und physiologischen Mechanismen, die hinter der scheinbaren „Willensschwäche“ der Betroffenen stehen. Ein weit verbreiteter Erklärungsansatz für das Scheitern von Abnehmversuchen fokussiert sich auf die vermeintlich mangelnde Willenskraft der Betroffenen.

Häufig wird angenommen, dass Menschen mit Adipositas schlichtweg an Disziplin fehlen und deshalb erneut in alte Essgewohnheiten und Bewegungsmangel verfallen. Psychologische Forschungen zeigen jedoch, dass es nicht nur eine Frage des Charakters ist, sondern dass viele Menschen mit Essensrestriktionen und Diäten Phasen erleben, die durch Kontrollverlust und impulsives Essen geprägt sind. Diese sogenannten „Disinhibitionen“ führen dazu, dass Perioden der strikten Diät von Episoden des übermäßigen Essens unterbrochen werden, was einen sogenannten Jo-Jo-Effekt fördert und auf Dauer zur Gewichtszunahme beitragen kann. Was in der öffentlichen Wahrnehmung als „Versagen“ der Diät angesehen wird, hat häufig seine Ursache in einem komplexen Zusammenspiel von neuronalen Signalwegen und hormonellen Veränderungen. Hunger- und Sättigungsmechanismen, gesteuert durch das Gehirn, insbesondere bereiche im Hypothalamus, werden während einer Diät beeinflusst.

Der Körper reagiert auf ein Kaloriendefizit nicht nur mit Verlangen nach Nahrung, sondern mit einer Vielzahl von Anpassungen, die das Überleben sichern sollen. Hormone wie Leptin, die den Energiehaushalt regulieren, sinken, während hungerfördernde Hormone steigen. Gleichzeitig reagieren Gehirnregionen, die emotionale und belohnungsbezogene Prozesse steuern, vermehrt auf Nahrungsreize. Diese biologischen Rückkopplungsmechanismen machen es schwer, langfristig ein reduziertes Essverhalten beizubehalten, und sind Teil der Erklärung, warum reine Willenskraft allein oft nicht ausreicht. Ein weiterer zentraler Faktor für das Scheitern vieler Abnehmprogramme sind sogenannte metabolische Kompensationen.

Sobald das Körpergewicht abnimmt, passt sich der Energieverbrauch des Organismus auf vielfältige Weise an. Der Grundumsatz, also die Menge an Energie, die der Körper in Ruhe zur Aufrechterhaltung lebenswichtiger Funktionen benötigt, sinkt entsprechend dem reduzierten Körpergewicht. Dies ist zunächst eine logische Anpassung, denn weniger Masse benötigt weniger Energie. Doch darüber hinaus existiert eine adaptive Thermogenese – ein aktiver Stoffwechselprozess, bei dem der Körper seinen Energieverbrauch noch weiter senkt als es allein durch die Reduktion der Körpermasse zu erwarten wäre. Diese Anpassungen bedeuten konkret, dass der tägliche Kalorienverbrauch während einer Diät zurückgeht, wodurch der erhoffte Gewichtsverlust verlangsamt oder sogar gestoppt wird, obwohl die Kalorienzufuhr gleich bleibt.

Bewegungen wie Laufen oder Radfahren werden effizienter, es wird also weniger Energie für die gleiche Tätigkeit verbraucht. Außerdem nimmt auch die thermische Wirkung der Nahrung ab, da weniger gegessen wird und der Körper darin geübter wird, Nährstoffe effizienter zu verwerten. In der Summe kann das dazu führen, dass trotz vollständiger Einhaltung von Diät und Sport nur ein Drittel des erwarteten Gewichtsverlusts erzielt wird. Die Komplexität metabolischer Anpassungen ist ein großer Grund dafür, dass „einfach weniger essen und mehr bewegen“ so oft nicht die gewünschten Resultate bringt. Dabei variiert die Ausprägung dieser metabolischen Kompensation stark von Person zu Person.

Während einige Menschen nur geringe Veränderungen im Energieverbrauch erleben, können andere eine drastische Reduktion von bis zu mehreren hundert Kilokalorien pro Tag erfahren, was den Abnehmerfolg massiv beeinträchtigt. Diese Unterschiede haben auch eine genetische Komponente. Studien mit eineiigen Zwillingen zeigen, dass der Stoffwechsel und die individuelle Reaktion auf Energieeinschränkungen stark vererbt sind. Aus evolutionärer Sicht wird diese Fähigkeit, den Energieverbrauch bei Nahrungsknappheit zu senken, vermutlich durch die Notwendigkeit der menschlichen Vorfahren erklärt, Hungersnöte und unsichere Nahrungsversorgung zu überleben. Darüber hinaus können fehlerhafte Annahmen und Berechnungen bei der Planung der Therapie eine Rolle spielen – sogenannte Ziel- oder Zielfehlkalkulationen.

Die Berechnung des täglichen Kalorienbedarfs wird oft anhand von Formeln vorgenommen, die den tatsächlichen Energieverbrauch eines Individuums nicht exakt abbilden. Faktoren wie der tatsächliche Grundumsatz, das Bewegungspensum und die Thermogenese variieren stark und können leicht zu ungenauen Vorhersagen führen. Wenn der zu erwartende Kalorienverbrauch überschätzt wird, erscheint die erreichte Gewichtsabnahme geringer als erhofft, obwohl sämtliche Vorgaben eingehalten wurden. Ein häufig verwendeter Wert zur Umrechnung von Kaloriendefizit in Gewichtsverlust, auch als Wishnofsky-Konstante bekannt, geht davon aus, dass ein Kilogramm Körpergewicht etwa 7700 Kilokalorien entspricht. Diese Annahme basiert auf einem festen Verhältnis von Fett- zu Muskelmasseverlust.

Doch in Wirklichkeit sind die Anteile von Fett und Muskelmasse, die bei einer Diät verloren gehen, individuell sehr unterschiedlich, was die Aussagekraft dieser Zahl einschränkt. Im Hinblick auf das große Spektrum individueller Unterschiede sollten Behandlungsansätze zur Gewichtsreduktion personalisiert und flexibel gestaltet werden. Ein universelles Schema für alle ist ineffektiv, da die metabolischen Reaktionen ebenso wie das Bewegungsverhalten und die psychologischen Voraussetzungen individuell stark variieren. Für einige Patienten können beispielsweise spezielle Trainingsformen, ernährungsspezifische Anpassungen oder medizinische Begleitung bessere Erfolge versprechen. Zudem gewinnt die Erforschung neurobiologischer Steuerungsmechanismen immer mehr an Bedeutung, um potenzielle Zielpunkte für medikamentöse oder therapeutische Interventionen zu identifizieren.

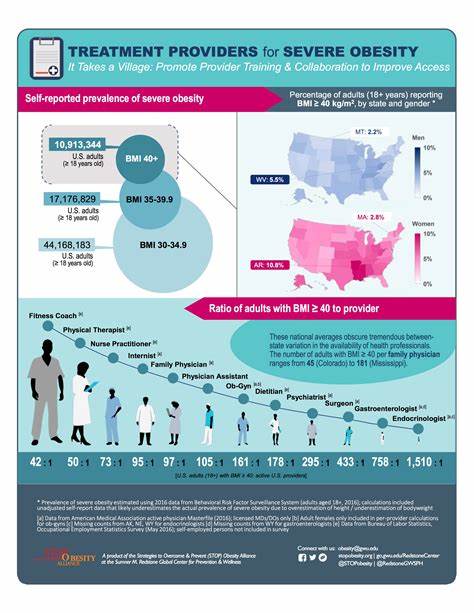

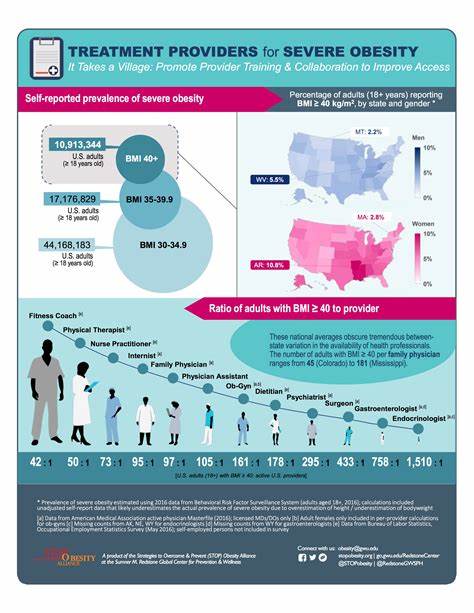

Die gesellschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen wirken ebenfalls kontraproduktiv auf die langfristige Gewichtsreduzierung. In einer Umgebung, die von leicht zugänglichen, kalorienreichen Nahrungsmitteln geprägt ist und wenig Raum für Bewegung im Alltag bietet, ist es für Betroffene besonders schwierig, dauerhaft die aufwändige Willensleistung einer Diät aufrechtzuerhalten. Die ständige Konfrontation mit Genussangeboten und ein Mangel an unterstützenden Strukturen fördern trotz bester Absichten Rückfälle in alte Verhaltensmuster. Zwar ist die Willenskraft eine notwendige Grundlage für jeden Abnehmerfolg, doch sie allein ist nicht ausreichend. Die Zusammenarbeit zwischen medizinischen Fachkräften, Ernährungswissenschaftlern, Psychologen und Bewegungswissenschaftlern ist entscheidend, um individuelle, nachhaltige Lösungen zu entwickeln.