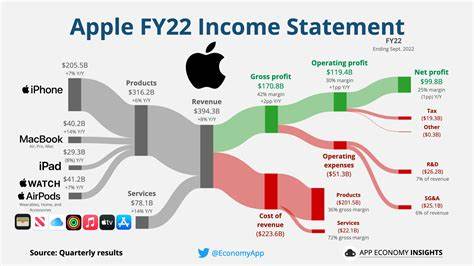

Der App Store von Apple ist eines der größten und erfolgreichsten digitalen Ökosysteme der Welt. Jahr für Jahr generiert er Umsätze in Milliardenhöhe und bietet Entwicklern eine Plattform, um ihre Apps einem globalen Publikum zugänglich zu machen. Dennoch gibt es eine zentrale Kontroverse, die viele Entwickler beschäftigt und auch bei Verbrauchern sowie Branchenbeobachtern zunehmend für Diskussion sorgt: Warum lassen Apple die meisten Entwickler keine Kommission bezahlen, während eine Minderheit, zu der vor allem kleine und mittlere Entwickler gehört, die Kosten für den Betrieb des gesamten Ökosystems trägt? Diese Frage mag auf den ersten Blick überraschend erscheinen, weil Apple immer wieder betont, dass der App Store eine gerechte Umgebung für alle Entwickler darstellt. Offiziell argumentiert das Unternehmen, dass der Großteil der Umsätze und Transaktionen über den App Store von Entwicklern stammt, die keine Provision an Apple zahlen müssen. Dies betrifft insbesondere kostenlose Apps, Apps, die ausschließlich durch Werbung Einnahmen erzielen, Apps, die physische Güter verkaufen – wie etwa Lieferdienste oder Fahrdienste – und Apps, die digitale Zahlungen außerhalb des Apple-eigenen In-App-Kaufsystems abwickeln.

Für diese Kategorien erhebt Apple keine Kommission und hebt dies als Zeichen seines Engagements für eine vielfältige Entwicklerlandschaft hervor. Allerdings zeigt ein genauerer Blick auf die Struktur und die Prinzipien hinter Apples Provisionsmodell ein anderes Bild. Das Unternehmen verlangt von einer kleinen Minderheit der Entwickler – oft sind das kleine Indie-Teams oder Entwickler mit direktem digitalen Verkauf innerhalb der App – eine Provision von zwanzig bis dreißig Prozent auf sämtliche Umsätze, die mit In-App-Käufen oder einmaligen App-Verkäufen erzielt werden. Dabei zwingt Apple diese Entwickler, das eigene In-App-Kaufsystem zu verwenden. Für viele Entwickler ist das ein erheblicher Kostenfaktor und wird oft als „Apple Tax“ bezeichnet.

Ein Problem, das sich daraus ergibt, ist die Wahrnehmung eines Ungleichgewichts oder sogar einer Form von Ungerechtigkeit. Warum müssen kleine Entwickler, die in der Regel nur einen geringen Marktanteil besitzen, diese Gebühr entrichten, während größere Firmen oder Entwickler, die es schaffen, ihre Umsätze außerhalb des Apple-eigenen Zahlungssystems abzuwickeln, faktisch unverändert davon profitieren? Das führt häufig zu der Kritik, dass Apple eine Minderheit von Entwicklern zwingt, den Betrieb des gesamten App Store-Ökosystems mitzufinanzieren, während der Großteil der Entwickler als sogenannte freie Mitnutzer oder „Free Riders“ auftritt. Die aktuelle Situation hat eine lange Vorgeschichte. Vor 2021 hatten alle Entwickler, unabhängig von ihrer Größe, denselben Provisionssatz von 30 Prozent zu entrichten. Erst mit der Einführung des sogenannten Small Business Program von Apple erhielten Entwickler mit weniger als einer Million US-Dollar Jahresumsatz eine reduzierte Provision von 15 Prozent.

Diese Änderung kam jedoch nicht von ungefähr, sondern war eine Reaktion auf rechtliche Auseinandersetzungen und den wachsenden Druck von Entwicklern und Regulierungsbehörden weltweit. Apple betonte in seiner öffentlichen Kommunikation, dass das Programm darauf abziele, Innovationen zu fördern und kleinen Unternehmen in Pandemiezeiten unter die Arme zu greifen. Doch auch dieses Programm ist nicht unumstritten. Die zeitliche Befristung und die Möglichkeit, das Programm nach Ablauf wieder abzuschaffen, zeigen, dass Apple die reduzierten Provisionen als Kompromiss in einer rechtlichen Zwickmühle sieht und nicht zwingend als dauerhafte Veränderung seiner Geschäftsstrategie. Zudem profitieren weiterhin viele große Unternehmen von Schlupflöchern, indem sie Einnahmen über externe Zahlungsmethoden abwickeln, sodass die Kosten für die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des App Stores letztlich von kleineren Entwicklern getragen werden.

Die Frage nach der Gerechtigkeit und Transparenz des Provisionsmodells ist deshalb zentral. Apple beharrt darauf, dass lediglich Zahlungen für digitale Güter innerhalb des Ökosystems der App Store-Infrastrukturen die Erhebung einer Provision rechtfertigen. Schließlich stellt Apple Entwicklern umfangreiche Tools, Sicherheitsmaßnahmen, Zahlungsabwicklungen und eine weltweite Marketingplattform zur Verfügung, ohne die viele Applikationen deutlich weniger Umsatz erzielen würden. Doch Kritiker halten dagegen, dass der Großteil des App Store-Betriebs durch Hardwareverkäufe von Apple lukrativ finanziert wird und damit aus anderer Quelle stammt. Zudem sei die strenge Anordnung, das Apple-eigene In-App-Kaufsystem zu verwenden, obwohl andere Zahlungswege technisch möglich wären, ein Ausdruck monopolistischer Praktiken.

Darüber hinaus ist der Vergleich des App Stores mit einem physischen Einzelhandelsgeschäft aufschlussreich. In einem typischen stationären Laden zahlt der Verkäufer für alle angebotenen Produkte, weshalb keine Produkte ohne Bezahlung mitgenommen werden können. In Apples App Store hingegen verbleiben viele Apps kostenlos nutzbar und entziehen sich damit einer direkten finanziellen Beteiligung am Ökosystem. So gibt es viele Apps, die sehr erfolgreich sind und Milliarden von Dollar durch Werbung und externe Zahlungsmodelle generieren, ohne Apple daran zu beteiligen. Das führt aus Sicht vieler Entwickler dazu, dass eine Minderheit als „Finanzierer“ der Infrastruktur fungiert, während die Mehrheit quasi „gratis“ oder mit deutlich geringeren Beiträgen teilnehmen kann.

Ein weiteres wichtiges Thema bleibt die Frage der Nutzerfreundlichkeit und Marktmacht Apples. Da der App Store die einzige offizielle Plattform für iOS-Apps ist und alternative Vertriebswege wie Sideloading oder externe Stores nur eingeschränkt oder gar nicht zugelassen sind, sind Entwickler gezwungen, Apples Bedingungen zu akzeptieren. Das schränkt die Wettbewerbsmöglichkeiten ein und verstärkt die Marktmacht von Apple gegenüber vielen unabhängigen Entwicklern. Selbst juristische Maßnahmen durch Regierungen, wie etwa die Digital Markets Act der EU oder Gerichtsentscheidungen in den USA, haben bislang nur zu geringfügigen Zugeständnissen geführt, während Apple weiterhin versucht, seine Geschäftspraktiken weitgehend beizubehalten. Vor diesem Hintergrund sehen viele kleine Entwickler und Beobachter die aktuelle Situation als unhaltbar an.

Für viele kleine Indiestudios bedeuten die Apple-Kommissionen eine erhebliche finanzielle Belastung, die oft über den Erfolg oder Misserfolg eines Projektes entscheidet. Gleichzeitig profitieren größere Entwickler und Firmen von Schlupflöchern und externen Zahlungswegen, wodurch die Belastungen ungleich verteilt sind. Das führt zu einer Form von „doppelter Belastung“ oder „Doppelgewinn“ für Apple, das nicht nur durch den Verkauf von Hardware profitiert, sondern auch durch die neue Software und digitale Dienstleistungen auf seinen Plattformen. Apples Position ist klar: das Unternehmen sieht das App Store-Modell als ein Ökosystem, das Entwickler, Nutzer und Apple selbst gleichermaßen begünstigt. Die unterschiedlichen Provisionsmodelle und Ausnahmen begründet Apple vor allem mit den speziellen Herausforderungen verschiedener Geschäftsmodelle und der Sicherheit der Nutzer.