In den letzten Jahren hat sich das globale Bedrohungsszenario im Cyberraum deutlich verändert. Stand lange Zeit Russland als vermeintlich größte Cybergefahr für die Vereinigten Staaten im Fokus, so ist inzwischen China als führender Akteur aufgestiegen und gilt heute als die bedeutendste Bedrohung für die cybersicherheitliche Stabilität Amerikas. Dieses neue Kapitel im digitalen Wettstreit erfordert ein Umdenken und erhebliche Anpassungen in US-amerikanischen Sicherheitsstrategien, um mit der rasant fortschreitenden technischen Entwicklung und dem Ausbau chinesischer Cyberfähigkeiten Schritt zu halten. Die Verschiebung im Bedrohungsbild wurde besonders durch die sogenannten Volt Typhoon Angriffe im vorigen Jahr offensichtlich. Diese Operationen zielten auf Unternehmen ab, die Teil der kritischen amerikanischen Infrastruktur sind.

Der Angriff demonstrierte nicht nur technische Präzision, sondern auch eine strategische Kalkulation, die weitreichende Folgen für die Sicherheit und Funktionsfähigkeit von Versorgungssystemen und wichtigen industriellen Sektoren haben könnte. China hat damit öffentlich anerkannt, dass es diese Angriffe durchgeführt hat, was die Ernsthaftigkeit und Offenheit des Konflikts aufzeigt. Retired Rear Admiral Mark Montgomery, ein ehemaliger Direktor für transnationale Bedrohungen im US National Security Council, betont, dass die USA beim Cyberkrieg lange zu sehr auf defensive Maßnahmen gesetzt haben. Diese defensive Haltung habe es China ermöglicht, seine Fähigkeiten zu perfektionieren und zu einem ernstzunehmenden Gegner aufzubauen. Die chinesische Kommunistische Partei, so Montgomery, hat ihre Cyberoperationen von einfachen Diebstählen geistigen Eigentums oder Spionage hin zu großangelegten und strategisch durchdachten Angriffen weiterentwickelt.

Die Cyberbedrohung durch China geht weit über gewöhnliche Hackerangriffe hinaus. Sie betrifft die Sicherheit der amerikanischen Bevölkerung, die Stabilität der Infrastruktur und das Vertrauen in staatliche Institutionen und Abläufe. Ein Angriff auf kritische Infrastruktur, wie Stromnetze, Wasserversorgung oder Verkehrsleitsysteme, könnte nicht nur wirtschaftliche Schäden verursachen, sondern auch das öffentliche Leben massiv beeinträchtigen und im Falle politischer oder militärischer Spannungen als taktisches Mittel eingesetzt werden. Eine solche Situation wird oft im Kontext eines möglichen Konflikts um Taiwan diskutiert. Montgomery sieht China als potenziellen Akteur, der in einem solchen Moment seine Cyberwaffen einsetzen könnte, um die USA zu schwächen, indem es das Vertrauen der amerikanischen Bevölkerung erschüttert.

Wenn Bürger zeitgleich mit einer internationalen Krise auch noch mit Stromausfällen, Wassermangel oder Ausfällen bei Banktransaktionen konfrontiert werden, sinkt die Bereitschaft zur Unterstützung militärischer Interventionen dramatisch. Neben technischen Fähigkeiten und strategischem Kalkül verfügt China auch über eine immens gesteigerte Zahl an Cyberkräften. Während die USA ihre Offensiv-Cyberkapazitäten seit 2015 nur geringfügig ausgebaut haben und die Truppenstärke lediglich um drei Prozent stieg, erhöhten sich die chinesischen Kapazitäten in diesem Bereich um nahezu tausend Prozent. Die Quantität und Qualität der chinesischen Cyberkräfte machen sie damit zu einem dominierenden Akteur in einem Bereich, der bisher vermeintlich von den USA kontrolliert wurde. Allerdings sind die Herausforderungen nicht nur technischer Natur.

Ein großer Teil der kritischen amerikanischen Infrastruktur befindet sich im Besitz und unter der Kontrolle von privaten Unternehmen. Diese sind oft nicht bereit, substantielle Mittel in die Cyberabwehr zu investieren, wenn keine entsprechenden gesetzlichen Verpflichtungen bestehen. Montgomery schlägt deshalb vor, die Sarbanes-Oxley-Gesetzgebung von 2002 auszuweiten, um Unternehmen ebenso zu verpflichten, substanzielle Cyberabwehrmaßnahmen zu implementieren und transparent darüber zu berichten. Nur so könne die Resilienz der amerikanischen Infrastruktur gegenüber Cyberangriffen entscheidend verbessert werden. Bemerkenswert ist auch die relative Sicherheit amerikanischer Militärbasen, die über redundante Versorgungssysteme verfügen und im Vergleich gut geschützt sind.

Dagegen fehlt es an gesicherten Kommunikations- und Verkehrsinfrastrukturen, die im Ernstfall essenziell für Truppenbewegungen und Logistik sind. Ein großflächiger Cyberangriff auf zivile Infrastrukturen könnte somit die militärische Reaktionsfähigkeit der USA erheblich einschränken. Die Bedrohung durch andere Akteure wie Russland, Iran oder Nordkorea wird zwar nach wie vor erkannt, doch im Vergleich mit China fällt deren Einfluss und Schadenspotenzial geringer aus. Russland ist beispielsweise weiterhin aktiv, doch seine Ressourcen sind begrenzt, und Nordkorea wird eher als eine Art "Cyber-Gang" eingestuft, die nicht die strategische Weitsicht und Kapazität eines Nationalstaates besitzt. Iran wiederum wirkt hauptsächlich regional und verfügt nicht über die gleichen Investitionen und die Hackerfähigkeiten wie China und Russland.

Angesichts dieser Situation fordert Montgomery eine sofortige Verstärkung der offensiven Cyberoperationen der USA. Insbesondere sieht er die Nationalgarde als wertvolle Ressource mit ungenutztem Talent, das mobilisiert werden könnte, um die Cyberabwehr zu stärken und flexibler zu gestalten. Die Verknüpfung von militärischen und zivilen Ressourcen in der Cyberverteidigung könnte neue Möglichkeiten eröffnen, mit denen sich die USA besser positionieren könnten. Auch die Rolle der Wirtschaft darf nicht unterschätzt werden. Die Privatwirtschaft ist ein Hauptakteur in der Aufrechterhaltung kritischer Dienste, doch oft fehlt der eigene Anreiz, in teure Sicherheitstechnologien zu investieren.

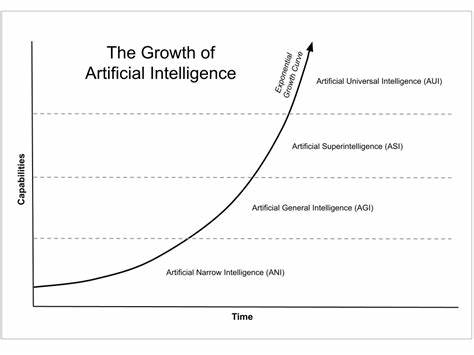

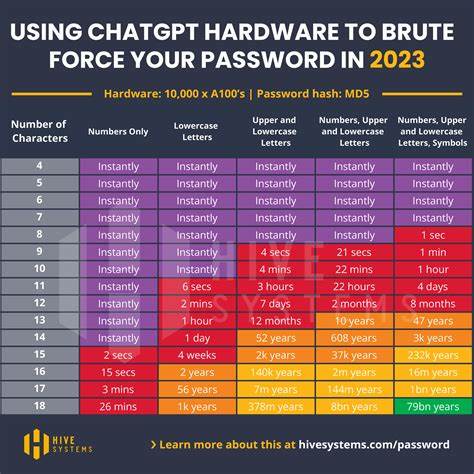

Nur durch gesetzliche Verpflichtungen und eine klare Verantwortungszuweisung wird es gelingen, die Widerstandsfähigkeit gegenüber Cyberangriffen zu erhöhen. Die Digitalisierung und Vernetzung bringen erhebliche Chancen mit sich, eröffnen aber auch neue Angriffsflächen für Cyberkriminelle und staatlich gesteuerte Angreifer. Die technologischen Innovationen, verbunden mit geopolitischen Spannungen, erfordern ein hohes Maß an strategischer und operativer Anpassungsfähigkeit. Die USA stehen vor der Herausforderung, ihre Cyberdefensive nicht nur zu stärken, sondern auch offensive Kapazitäten auszubauen, um Abschreckung zu gewährleisten und Angriffe frühzeitig zu neutralisieren. Abschließend lässt sich sagen, dass die Cyberlandschaft im 21.

Jahrhundert zu einem zentralen Schlachtfeld internationaler Machtkämpfe avanciert ist. China hat sich in diesem Bereich als Führungsmacht etabliert und stellt die USA vor große Prüfungen. Die Balance zwischen offenen Technologien, wirtschaftlichem Wachstum und der Sicherstellung von Staatssicherheit bleibt dabei eine komplexe Aufgabe. Nur durch eine umfassende, koordinierte und zukunftsorientierte Strategie wird es den USA gelingen, ihre Stellung im digitalen Wettstreit zu behaupten und die Sicherheit ihrer Bürger zu gewährleisten.