Die Welt der Elektronik ist geprägt von beeindruckender Komplexität, in der sich physikalische Realitäten und abstrakte Modelle auf faszinierende Weise vermischen. Dabei nehmen selbstreferenzielle Abstraktionen in der Analogtechnik eine zentrale Rolle ein. Sie erlauben es, die vielschichtigen und oft chaotischen Eigenschaften realer Bauteile in handhabbare und funktionale Modelle zu übersetzen, die sowohl theoretisch nachvollziehbar als auch praktisch einsetzbar sind. Dieser Prozess eröffnet ein besonderes Verständnis davon, wie Ingenieure und Wissenschaftler Wissen strukturieren und anwenden – eine Art wackelige, aber mächtige Epistemologie, die speziell in der Welt der analogen Schaltungen zum Tragen kommt.Um das Konzept der selbstreferenziellen Abstraktionen zu erfassen, lohnt es sich zunächst, allgemein über die Philosophie des Wissens in unterschiedlichen Disziplinen nachzudenken.

In der Mathematik besteht die Erkenntnis darin, Begriffe und Strukturen von Grund auf neu aufzubauen. Zahlen zum Beispiel werden nicht einfach angenommen, sondern konstruiert – etwa durch Mengen, deren Mächtigkeit als Zahlen interpretiert werden kann. So entsteht das natürliche Zahlensystem Schritt für Schritt aus der leeren Menge, einem symbolischen Nichts, das durch seine spezielle Gruppierung in immer komplexere Objekte verwandelt wird. Diese kreative Kraft der Mathematik ermöglicht tiefe Einsichten, die weit über das Offensichtliche hinausgehen. Im Gegensatz dazu steht die angewandte Wissenschaft, in der Wissen meist durch funktionale Abstraktionen gebildet wird.

Diese können als Black Boxes oder APIs verstanden werden, deren innere Mechanismen oft ausgeblendet werden, um die Komplexität zu reduzieren. In der Elektrotechnik beispielsweise muss man nicht jedes Mal die physikalischen Details eines Transistors verstehen, um ihn sinnvoll in einer Schaltung zu verwenden. Vielmehr nutzt man spezialisierte Modelle, die das Verhalten des Bauteils in vereinfachter Form beschreiben, ohne immer alle fundamentalen Ursachen eingehend zu durchleuchten. Dieses Vorgehen ist hoch effizient, denn es erlaubt ein Arbeiten auf höheren Abstraktionsebenen, auf denen Kreativität und Innovation guten Boden finden. Doch besonders in der Analogelektronik bekommt dieses Prinzip eine spannende Wendung.

Hier begegnen wir selbstreferenziellen Modellen, die sich durch eine gewisse Eigenschaft auszeichnen: Sie bauen ihre Beschreibung durch das Hinzufügen idealisierter Komponenten auf, die wiederum durch weitere ideale Modelle ergänzt werden, um reale Effekte abzubilden. Ein Paradebeispiel dafür ist die Modellierung eines einfachen Kondensators. Rein theoretisch lässt sich ein idealer Kondensator durch eine einfache Gleichung beschreiben, bei der die Spannung proportional zur Ladung beziehungsweise zum durchfließenden Strom und der Zeit steht. In der Realität jedoch ist dieses Bauteil komplizierter, denn physikalische Limitierungen wie die Bewegung von Ionen in Elektrolytkondensatoren verhindern eine ideale Ladung und Entladung. Um diese Verschiedenheiten zu erfassen, zerlegt man den realen Kondensator in mehrere ideale Komponenten, etwa eine Reihenschaltung aus einem idealen Kondensator und einem Widerstand, der die sogenannte äquivalente Serienwiderstandsspektrum (ESR) beschreibt.

Während dieses Prinzip zunächst simpel anmutet, gewinnt es mit der Einbeziehung weiterer Effekte an Komplexität. Beispielsweise entsteht bei höheren Frequenzen eine parasitäre Induktivität durch das magnetische Feld um leitende Bahnen. Diese verlangt eine Erweiterung des Modells um eine ideale Induktivität in Serie. Schließlich führen Leckströme und Selbstentladung zur Ergänzung durch einen Parallelwiderstand. Jedes zusätzlich erfüllte physikalische Phänomen wird also in der Modellierung durch eine neue ideale Komponente abgebildet, die das Gesamtsystem ergänzt.

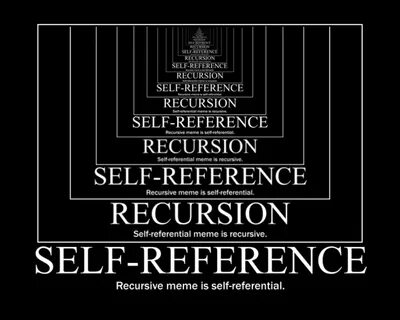

So entsteht ein verschachteltes, selbstverweisendes Gefüge an Abstraktionen, das trotz seiner Komplexität ein gesteigertes Verständnis ermöglicht und praktikable Simulationen gestattet.Analog verhält sich das bei wesentlich komplexeren Bauelementen wie Transistoren. Ein einzelner MOSFET, das Herzstück moderner Mikroelektronik, lässt sich in Datenblättern oft nicht durch eine einfache Beschreibung erfassen. Stattdessen enthält sein Modell zahlreiche virtuelle Transistoren, Dioden, Spannungs- und Stromquellen, die zusammengesetzt ein detailliertes Abbild seines Verhaltens ausmachen. Die berühmte Aussage, dass sich die Anzahl der MOSFETs im MOSFET selbst alle zwei Jahre verdoppelt, bringt dieses Prinzip mit einem Augenzwinkern auf den Punkt: Es handelt sich quasi um eine Art inhärente Selbstähnlichkeit, eine Rekursion, die das Verständnis erschwert, aber zugleich auch das enorme Potenzial verdeutlicht, das in der Modellierung dieser Bauteile steckt.

Solche selbstreferenziellen Modelle sind nicht einfach visuelle Spielereien, sondern fundamentale Werkzeuge, ohne die moderne Schaltungssimulation und die Entwicklung komplexer Systeme kaum denkbar wären. Die Software, die zur Analyse von Schaltungen verwendet wird, erwartet und benötigt diese hierarchisch aufgebauten Abstraktionen, um Dynamiken zu erfassen und Vorhersagen treffen zu können. Allerdings ist die zugrundeliegende Programmiersprache oft wenig ausdrucksstark oder intuitiv, was die Übersetzung der Modelle in funktionierenden Code zu einer Herausforderung macht. Das führt mitunter zu einem gewissen Surrealismus in der Art, wie Bauelemente modelliert und simuliert werden – zu einer Kunstform zwischen Wissenschaft, Ingenieurwesen und Philosophie.Die Bedeutung selbstreferenzieller Abstraktionen geht jedoch weit über die reine Praxis der Modellierung hinaus.

Sie reflektieren eine grundlegende Denkweise, mit der wir versuchen, komplexe Realität greifbar zu machen. Indem wir physikalische Systeme in idealisierte, sich gegenseitig ergänzende Bausteine zerlegen, schaffen wir eine Sprache, die mit der echten Welt zwar nicht identisch ist, sie aber doch in entscheidenden Aspekten treffend beschreibt. Diese Abstraktionsebene unterstützt nicht nur das technische Engineering, sondern auch das Lernen und Lehren, da sie komplexe Zusammenhänge in verdauliche Einheiten übersetzt.Dadurch, dass jedes Modell immer wieder durch Hinzufügen weiterer ideales Bauteile erweitert wird, entsteht eine Art selbstreferenzielles Muster. Ähnlich wie in einer rekursiven Funktion in der Programmierung verweist die Beschreibung auf sich selbst, nur auf einer höheren Ebene der Detaillierung.

Diese Strategie ermöglicht es, sowohl Genauigkeit als auch Komplexität kontrolliert zu erhöhen, ohne den gesamten Prozess aus dem Blick zu verlieren. Gleichzeitig stellt sie jedoch hohe Anforderungen an die Fachkenntnis und das Verständnis der Ingenieure, die diese Modelle konstruieren und anwenden.Darüber hinaus spiegelt das Vorgehen auch einen pragmatischen Umgang mit Wissen wider. Niemand erwartet in der Praxis, dass jede einzelne Ladung eines Elektrons oder das Verhalten von Ionen im Detail simuliert werden muss. Stattdessen beschreibt man das System durch einfachere, nachvollziehbare Operationen und ergänzt diese sukzessive um Komponenten, die fehlende Eigenschaften erklären.