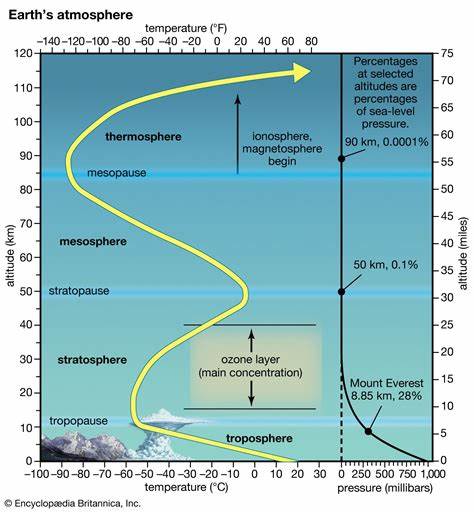

In den letzten Jahrzehnten hat die Anzahl der im All befindlichen Satelliten explosionsartig zugenommen. Diese Satelliten ermöglichen essenzielle Dienste wie Kommunikation, Erdbeobachtung, Navigation und wissenschaftliche Forschung. Doch kaum jemand denkt darüber nach, was mit diesen technischen Wunderwerken passiert, wenn sie ihre Lebensdauer überschritten haben. In den kommenden 15 Jahren könnte die steigende Anzahl abstürzender Satelliten eine bedeutende Veränderung der Stratosphäre bewirken – insbesondere durch die Freisetzung von Aluminium und dessen Einfluss auf Winde und Temperaturen in dieser erdnahen Atmosphärenschicht. Die Stratosphäre, die sich etwa zwischen 10 und 50 Kilometern Höhe über der Erdoberfläche befindet, spielt eine entscheidende Rolle im globalen Klima- und Wettersystem.

Sie enthält die Ozonschicht, die lebenswichtig ist, da sie schädliche ultraviolette Strahlung filtert. Veränderungen in der Zusammensetzung oder Dynamik der Stratosphäre können daher weitreichende Folgen haben. Aluminium, ein Leichtmetall, das in der Struktur vieler Satelliten verwendet wird, gelangt bei deren Wiedereintritt und Verglühen in die Atmosphäre. Über die Zeit könnte sich die kumulative Menge an freiwerdendem Aluminium in der Stratosphäre erhöhen und dort physikalische sowie chemische Veränderungen auslösen. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Aluminiumpartikel in der Stratosphäre die Mikrophysik der Wolken beeinflussen können.

Diese Partikel dienen als Kondensationskerne, an denen sich Eiskristalle bilden können. Die vermehrte Bildung von Eispartikeln wirkt sich direkt auf die Strahlungsbilanz aus, indem mehr Sonnenlicht reflektiert wird und die Temperaturprofile verändert werden. Zudem können Aluminiumpartikel durch ihre Oberflächeneigenschaften chemische Reaktionen katalysieren, die die Zusammensetzung der Ozonschicht beeinträchtigen oder verändern. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Auswirkung auf die Stratosphärenwinde. Diese Winde transportieren Wärme und Chemikalien rund um den Globus und beeinflussen damit auch das Wettergeschehen im darunterliegenden Bereich der Troposphäre.

Werden die Strahlungs- und Temperaturmuster durch Aluminiumverunreinigungen verändert, können sich auch die Zirkulationsmuster verschieben. Dies könnte lokale sowie globale Wetterphänomene beeinflussen und in der Folge Landwirtschaft, Ökosysteme und menschliche Lebensräume verändern. Besorgniserregend ist, dass Satelliten als immer wiederkehrende Quelle für aluminiumhaltigen Staub fungieren könnten. Durch die rapide Zunahme von Kleinsatelliten und sogenannten CubeSats, die häufig aus Aluminiumlegierungen gefertigt sind, steigt die Menge an potenziell freisetzbaren Partikeln erheblich an. Seit Anfang des 21.

Jahrhunderts hat sich die Anzahl der aktiven künstlichen Satelliten in einer Größenordnung vervielfacht. Würden sich diese Trends fortsetzen, ist eine signifikante Belastung der Stratosphäre durch Aluminium nicht auszuschließen. Die möglichen Wechselwirkungen von aluminiumhaltigen Partikeln mit anderen atmosphärischen Komponenten sind komplex und noch nicht vollständig erforscht. Forscher müssen weiterhin intensive Beobachtungen und Modellierungen durchführen, um langfristige Prognosen genau einschätzen zu können. Beispielsweise könnten Aluminiumpartikel auch mit anthropogenen Schadstoffen wie chlorhaltigen Verbindungen reagieren, welche bereits für den Ozonabbau bekannt sind.

Eine Kombination beider Faktoren könnte unerwartete Effekte verstärken. Darüber hinaus könnte der Einfluss aluminiumhaltiger Partikel auf die Temperaturschichtung der Stratosphäre Folgen für die Ausbreitung von Radiowellen und Satellitensignalen haben. Solche Effekte sind für Kommunikations- und Navigationsdienste relevant und könnten möglicherweise auch technische Herausforderungen bei zukünftigen Weltraummissionen mit sich bringen. In Anbetracht dieser möglichen Konsequenzen gewinnt die Debatte um Weltraummüll und seine Entsorgung an Bedeutung. Es wird zunehmend klar, dass eine nachhaltige Raumfahrtstrategie notwendig ist, um die zunehmende Belastung der Atmosphäre durch Satellitenüberreste einzudämmen.

Internationale Zusammenarbeit und verbindliche Richtlinien könnten dazu beitragen, die Menge der in den Orbit gebrachten Satelliten zu regulieren und Systeme für kontrollierte Wiedereintritte zu fördern, um die Umweltauswirkungen zu minimieren. Derzeit arbeiten mehrere Forschungsgruppen weltweit daran, die exakten Mengen aluminiumhaltiger Partikel durch Satellitenzerfall zu bestimmen und deren Einflüsse auf die Stratosphäre besser zu verstehen. Fortschritte in der Fernerkundungstechnologie, wie verbesserte Satellitenmessungen der Atmosphärenzusammensetzung und bodengestützte Sensorik, tragen dazu bei, verlässliche Daten zu generieren. Ein weiterer Aspekt ist die öffentliche Sensibilisierung. Das Bewusstsein für die Umweltauswirkungen von Weltraummüll und dessen Rückwirkungen auf unsere Atmosphäre wächst nur langsam.