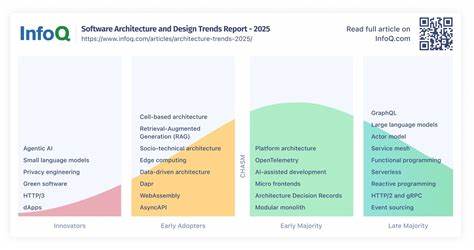

Die Softwarearchitektur und das Design von Anwendungen sind entscheidende Faktoren, die den Erfolg moderner Softwareprojekte bestimmen. Mit dem Fortschreiten der Technologie und der zunehmenden Komplexität von Systemen verändern sich auch die Anforderungen und Herangehensweisen von Softwarearchitekten stetig. Der InfoQ Software Architecture and Design Trends Report 2025 bietet tiefe Einblicke in die wegweisenden Entwicklungen, die das nächste Jahr prägen werden. Das Verständnis dieser Trends ermöglicht es Unternehmen und Entwicklern, zukunftsfähige Systeme zu gestalten, die sowohl technisch als auch organisatorisch stimmig sind. Ein besonders dominanter Trend ist die fortschreitende Verbreitung und Etablierung von künstlicher Intelligenz (KI) in allen Bereichen der Softwareentwicklung.

Insbesondere große Sprachmodelle, sogenannte Large Language Models (LLMs), haben mittlerweile die frühe Adoptionsphase überschritten und sind vielfach zum Standardwerkzeug geworden. Sie werden in unterschiedlichsten Kontexten eingesetzt, von der automatisierten Codegenerierung bis hin zur Unterstützung bei ungelösten Analyseaufgaben. Doch dabei zeigt sich auch, dass nicht immer das passende KI-Modell oder der geeignete Einsatzbereich gewählt wird, was auf die breite Verfügbarkeit zurückzuführen ist. Architekten müssen hier mit Bedacht entscheiden, wie und wann LLMs sinnvoll integriert werden. Neben den großen Sprachmodellen rücken kleinere, spezialisierte Modelle zunehmend in den Fokus.

Diese sogenannten Small Language Models (SLMs) bieten Vorteile wie geringeren Trainingsaufwand, niedrigere Betriebskosten und bessere datenschutzrechtliche Sicherheit, da sie oftmals lokal oder am Edge betrieben werden können. Diese Spezialisierung ermöglicht es, Aufgaben effektiver zu lösen, als es bei den generischen LLMs der Fall ist. Der Einsatz von SLMs eröffnet damit neue Möglichkeiten, KI maßgeschneidert in die Architektur einzubinden und individuelle Anforderungen präzise zu adressieren. Ein weiterer bedeutender Trend ist die Entwicklung von agentischen KI-Systemen, bei denen autonome Einheiten Aufgaben selbstständig erledigen und teils in Zusammenarbeit agieren. Architektonisch betrachtet betrifft dies die klare Abgrenzung und Orchestrierung dieser Agenten, um Workflowprozesse intelligent zu steuern.

Dieses Konzept ähnelt traditionellen Muster der Mikrodienste, jedoch mit einer KI-basierten Dynamik, die neue Herausforderungen und Chancen bei Wartbarkeit und Erweiterbarkeit bietet. Gleichzeitig ist das Vertrauen in autonomes KI-gesteuertes Entscheiden noch nicht bei allen Unternehmen ausgeprägt, weshalb diese Entwicklung aktuell noch als innovativ gilt. Im Kontext von KI ist auch Retrieval-Augmented Generation (RAG) ein zentrales Thema. Diese Technik verbessert die Qualität der Ergebnisse von Sprachmodellen, indem relevante externe Informationen bei der Beantwortung von Anfragen mit einbezogen werden. Systeme müssen daher so gestaltet sein, dass sie Informationen effizient bereitstellen und konsumieren können, was eine Verlagerung hin zu datengetriebenen Architekturen bedeutet.

Dieser Ansatz wird immer mehr zum Standard, um die Leistungsfähigkeit von KI-Systemen im praktischen Einsatz zu maximieren. Neben den rein technologischen Entwicklungen spielt die Art und Weise, wie Software produziert wird, eine immer wichtigere Rolle. AI-unterstützte Entwicklungstools haben das Potenzial, die Effizienz von Entwicklerteams erheblich zu steigern. Gleichzeitig verändern sie die Dynamik in der Softwareerstellung, indem sie auch weniger technische Anwender dazu befähigen, eigene Lösungen zu erstellen. Dies fordert Architekten heraus, sichere und flexible Systeme zu entwerfen, die sowohl professionelle Entwickler als auch sogenannte Citizen Developers unterstützen.

Zudem besteht die Notwendigkeit, Qualitätssicherungsmethoden anzupassen, um durch KI generierten Code wirksam zu prüfen und zu steuern. Ein zunehmend kritisches Thema für Softwarearchitekten ist der ökologische Fußabdruck der Software. Der Trend zu grüner Software, die energieeffizient, emissionsarm und nachhaltig arbeitet, gewinnt massiv an Bedeutung. Dies geht über einfache Kosteneinsparungen durch Cloud-Optimierung hinaus. Es gilt, den Standort und die Ausführungszeit von Anwendungen so zu planen, dass erneuerbare Energien maximal genutzt werden können.

Auch die Minimierung von Netzwerkverkehr durch lokale Datenverarbeitung spielt dabei eine wichtige Rolle. Die komplexen Wechselwirkungen zwischen Energieverbrauch, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit verlangen ein Umdenken in der Architektur sowie neue Monitoring- und Steuerungskonzepte. Ein Aspekt, der sich ebenso stark in den Vordergrund schiebt, ist die Privatsphäre von Nutzerdaten. Datenschutz als integraler Bestandteil der Architektur ist im Zuge der zunehmenden KI-Integration ein unverzichtbares Gestaltungsprinzip. Architekten müssen genau verstehen, welche Daten übertragen und verarbeitet werden, welchen Einfluss das auf Trainingsdaten hat und ob diese Nutzung den geltenden Compliance-Anforderungen entspricht.

Proaktives Privacy Engineering hilft nicht nur bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, sondern schafft auch Vertrauen bei Anwendern und Kunden. Über technische Fragestellungen hinaus entwickelt sich das Verständnis von Softwarearchitektur zu einem sozio-technischen Disziplin. Dies bedeutet, dass die Menschen, die Software erstellen und betreiben, verstärkt im Zentrum der Betrachtung stehen. Entsprechend wird die Entscheidungsfindung entzentralisiert, um Architekten als Engpass zu entlasten und Teams mehr Selbstbestimmung zu ermöglichen. Durch frühzeitige Einbindung aller Stakeholder und die Förderung von Transparenz und Zusammenarbeit entstehen flexiblere, anpassungsfähigere Systeme.

Plattformarchitektur wandelt sich zu einem produktorientierten Ansatz, der die Bedürfnisse der Entwicklergemeinschaft besser berücksichtigt. Die genannten Trends sind keine Einzelphänomene, sondern Teil eines umfassenden Wandels, der technologische Innovationen, ökologische Verantwortung und soziokulturelle Veränderungen miteinander verknüpft. Softwarearchitekten werden zunehmend zu Vermittlern zwischen Technik, Organisation und Umwelt, die Komplexität managen und nachhaltige Lösungen entwerfen müssen. Die Berücksichtigung von Künstlicher Intelligenz, grüner Software und sozialer Dynamik bildet dabei die Grundlage für zukunftssichere Architekturen. Das Verständnis der aktuellen und aufkommenden Trends ist für Entscheidungsträger essenziell, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.