Borland Turbo Pascal für DOS stellt eine faszinierende Verbindung zwischen moderner Programmiertechnik und der reichhaltigen Geschichte der Softwareentwicklung her. Für viele Entwickler, die heute mit hochkomplexen und ressourcenintensiven Programmiersprachen arbeiten, bietet Turbo Pascal einen Einblick in das, was früher als leichtgewichtige, effiziente und dennoch funktionale Programmiersprache galt. Es ist eine Gelegenheit, die Prinzipien strukturierter Programmierung in ihrer reinen Form zu erleben und gleichzeitig die besonderen Eigenschaften einer Sprache zu erkunden, die von Niklaus Wirth entwickelt wurde – einer der maßgeblichen Pioniere der Informatik. Die Faszination für alte Programmiersprachen wie Pascal liegt oft nicht nur im nostalgischen Gedanken, sondern vielmehr im Entdecken eines klar aufgebauten und logisch strukturierten Systems, das trotz seines Alters bis heute seine Berechtigung hat. Niklaus Wirth erfand Pascal 1970, wobei er bereits eine breite Erfahrung mit den sogenannten Wirth-Sprachen hatte.

Diese Sprachfamilie umfasst Algol W, Modula, Modula 2, Modula 3 und Oberon und zeichnet sich sprachlich und konstruktiv durch gemeinsame Merkmale aus. Die Sprachen sind bekannt für ihre klar definierte Syntax, die den Einstieg in die Programmierung erleichtert und die Entwicklung wartbarer Programme unterstützt. Turbo Pascal ist Borlands Antwort auf das Bedürfnis nach einem schnellen, effizienten sowie umfassenden Entwicklungswerkzeug für DOS-Systeme. Die Integration von Editor, Compiler, Linker, Assembler und Debugger in einem Paket machte Turbo Pascal zu einer äußerst produktiven Programmierumgebung. Die Installation von Turbo Pascal erfolgt dabei recht unkompliziert, sofern man ein entsprechendes Installationspaket, beispielsweise von WinWorldPC.

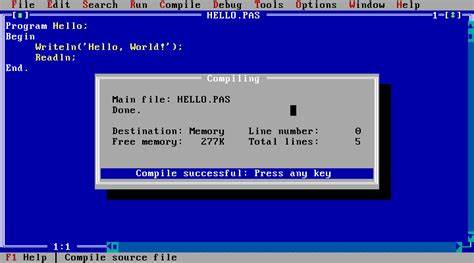

com, besitzt. Nach erfolgreicher Installation und Hinzufügen des Installationsverzeichnisses zum PATH-Umgebungsparameter kann man mittels des Befehls "turbo" die IDE starten. Ein markantes Merkmal der Turbo Pascal-Umgebung ist ihre Benutzeroberfläche, die trotz ihrer Schlichtheit den Entwickler mit den notwendigen Werkzeugen für die gesamte Softwareentwicklung ausstattet. Ein wichtiger Punkt bei der Programmierung mit Turbo Pascal ist das Verständnis der Kompilieroptionen, insbesondere der Einstellung, ob die erzeugte Binärdatei in den Arbeitsspeicher geladen oder auf die Festplatte geschrieben werden soll. Standardmäßig ist letztere Option nicht aktiviert, was zunächst zu Verwirrung führen kann, wenn zwar kompiliert wird, aber keine ausführbare Datei auf der Festplatte zu finden ist.

Ein grundlegendes Programm in Turbo Pascal ist das klassische "Hello World". Dieses Beispiel illustriert den Umgang mit der Prozedurstruktur, der Ausgabe auf dem Bildschirm und dem Speichern sowie Kompilieren von Quellcode in ausführbare Dateien. Die Dokumentation in Turbo Pascal, über die Hilfe-Menüs verfügbar, bietet eine solide Basis zur Einarbeitung und unterstützt mit Referenzmaterialien und Erläuterungen zur Sprache. Neben simplen Programmen kann Turbo Pascal auch für komplexere Aufgaben eingesetzt werden. Die Demontstration eines Programms, welches zwei Zahlen einliest, addiert und das Ergebnis ausgibt, zeigt die grundlegende Programmierlogik und den Umgang mit Benutzereingaben.

Dabei erweist sich die Debugging-Funktionalität der Umgebung als äußerst nützlich. Der Entwickler kann Breakpoints setzen, das Programm an bestimmten Stellen anhalten und so den Ablauf kontrollieren. Die Überprüfung des Call Stacks oder der CPU-Register existiert ebenfalls und erlaubt eine tiefgehende Analyse des Programmzustands zu jedem Zeitpunkt der Ausführung. Die Möglichkeit, Schritt-für-Schritt durch den Code zu navigieren, ist für das Verständnis des Ablaufs und zur Fehlersuche unverzichtbar. Die Vielseitigkeit von Turbo Pascal manifestiert sich weiterhin in seinen zahlreichen Menüoptionen, die verschiedene Anpassungen an Compiler-Einstellungen, Speichernutzung und sogar optischen Anpassungen der Oberfläche ermöglichen.

Die integrierte Informationsfunktion gewährt Einblick in alle wichtigen Konfigurationsdetails und erleichtert somit die Kontrolle der Entwicklungsumgebung. Ein besonders interessanter Aspekt beim Programmieren in Pascal ist die Verwendung von Bibliotheken, die sogenannten Units, erkennbar an der Dateiendung .tpu. Das Beispiel der CRT-Unit zeigt, wie Bildschirmfarben und Textausgaben zur Laufzeit verändert werden können. Mit einfachen Befehlen lassen sich Hintergrund- und Schriftfarben einstellen und visuelle Effekte erzeugen, wie die Erstellung eines Programms, das bunte, funkelnde Sterne auf dem Bildschirm erzeugt.

Dieses kleine grafische Display-Demo kombiniert Nebeneffekte mit zufälligen Sternpositionen und Farben, was eine spielerische Interaktion und den Einsatz von Funktionen wie Random() und Delay() verdeutlicht. Darüber hinaus bietet Pascal interessante Sprachfeatures, die in modernen Programmiersprachen teils so nicht mehr vorzufinden sind. Dazu zählt die Verwendung von Funktionen und Prozeduren als subprogrammatische Bausteine. Funktionen liefern stets einen Rückgabewert, während Prozeduren dies nicht tun. Das Beispiel einer Funktion zur Berechnung der Hypotenusenlänge zeigt elegant die Anwendung mathematischer Operationen und die Einbindung benutzerdefinierter Funktionen in den Programmablauf.

Ebenso wichtig ist die Fähigkeit zur Dateiverarbeitung, die Pascal mit nativen Funktionen unterstützt. Ein praktisches Beispiel hierzu ist ein Programm, das die Anzahl der Zeilen einer Textdatei zählt. Dies zeigt, wie Dateien geöffnet, gelesen und geschlossen werden, wobei das Programm zyklisch Dateiinhalt einliest, um eine bestimmte Operation darauf auszuführen. Die einfache Syntax und der strukturierte Umgang mit Dateien machen Pascal zu einer effizienten Sprache für solche Aufgaben. Eine der herausragenden Eigenschaften von Pascal, speziell im Rahmen der Wirth-Sprachen, sind die sogenannten Set-Typen.

Sets sind Datenstrukturen, die eine definierte Menge von Elementen enthalten und dabei durch eine Obergrenze von 255 Elementen begrenzt sind. Die Programmiersprache stellt hierzu Operationen für die Vereinigung, den Schnitt und die Differenz von Mengen zur Verfügung. Dies ermöglicht eine elegante und leistungsfähige Weise, Mengenoperationen direkt in Programmen auszudrücken, was in vielen anderen Sprachen nur durch Umwege möglich ist. Die Beschäftigung mit Borland Turbo Pascal für DOS ist nicht nur eine Reise in die Computergeschichte, sondern auch ein praktisches Beispiel dafür, wie heute noch grundlegende Programmierkonzepte vermittelt und angewandt werden können. Besonders für Einsteiger und Retro-Computing-Enthusiasten bietet Turbo Pascal einen idealen Einstiegspunkt, um die Grundlagen des strukturierten Programmierens zu erlernen oder zu vertiefen.

Die Kombination aus übersichtlicher IDE, umfangreichen Dokumentationsressourcen und einem Sprachdesign, das auf Klarheit und Effizienz abzielt, macht Turbo Pascal zu einem dauerhaften Klassiker. Abschließend bleibt festzuhalten, dass Borland Turbo Pascal trotz seines Alters in der heutigen Programmierwelt eine bemerkenswerte Stellung einnimmt. Der Umgang mit der Sprache fördert ein Verständnis für sauberen, gut strukturierten Code und ermutigt Entwickler, bewusst mit den Ressourcen ihres Systems umzugehen. Fast schon philosophisch dient Turbo Pascal als Brücke zwischen der Vergangenheit und modernen Softwareentwicklungskonzepten – ein Werkzeug, das sowohl Bildungszwecken als auch kreativen Experimenten dient und dem Nutzer dabei hilft, tief in die Welt der Programmierung einzutauchen.

![Linux on a 70s Typewriter [video]](/images/E9FD13F4-A65B-43C7-8504-267919DDA3E8)

![Immaculate Constellation Whistleblower Goes Public [video]](/images/8C3A43D4-B65F-4F64-8914-56F08B1194FE)