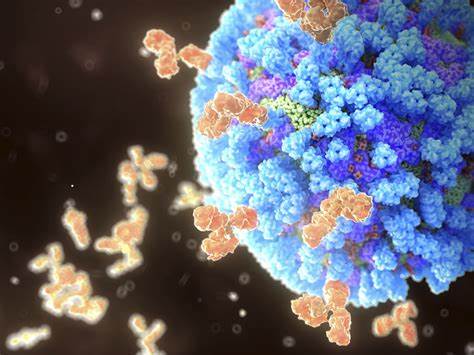

Die Suche nach einer universellen Grippeimpfung gilt seit Jahrzehnten als eines der größten wissenschaftlichen Ziele im Bereich der Impfstoffforschung. Statt sich jährlich an wechselnde Virusvarianten anpassen zu müssen, verspricht eine solche Impfung einen umfassenden und dauerhaften Schutz gegen saisonale Grippeviren und möglicherweise auch gegen andere gefährliche Atemwegsviren. Im Mai 2025 hat die damalige US-Regierung unter der Leitung des Präsidenten ein ehrgeiziges Projekt namens Generation Gold Standard ins Leben gerufen, das genau dieses Ziel verfolgt. Doch überraschenderweise stößt das Vorhaben innerhalb der Fachwelt auf erhebliche Skepsis und Verwirrung. Der Kern des Projekts besteht darin, eine Impfung zu entwickeln, die auf einer jahrzehntealten Technologie basiert: einem Impfstoff, der ganze, mit Chemikalien inaktivierte Grippeviren enthält.

Diese Methode, bei der der Virus mit Beta-Propiolacton (BPL) unschädlich gemacht wird, soll den Körper dazu bringen, eine breit angelegte Immunantwort zu entwickeln, die nicht nur gegen die aktuellen Grippeviren wirksam ist, sondern auch gegen zukünftige Mutationen sowie andere potenzielle Pandemieviren wie Vogelgrippe oder Coronaviren. Die Verantwortlichen der US-Gesundheitsbehörden loben diese Strategie als „paradigmatischen Wandel“ und einen Schritt in das 21. Jahrhundert mit bewährter Technologie, die zudem nationale Souveränität und Unabhängigkeit von kommerziellen Interessen gewährleistet. Doch Experten auf dem Gebiet der Impfstoffentwicklung reagieren überwiegend erstaunt und kritisch. Die Reaktion vieler Wissenschaftler lässt sich mit Begriffen wie „rätselhaft“, „rückwärtsgewandt“ und „mutig, aber riskant“ beschreiben.

Die Wahl einer ganzen, toten Viruseinheit als Basis für die Impfung erinnert an Methoden, die in den 1940er und 1950er Jahren Anwendung fanden – eine Zeit, die durch weniger raffinierte Impfstoffe mit höheren Nebenwirkungsraten gekennzeichnet war. Nebenwirkungen wie hohes Fieber oder sogar Krampfanfälle waren bei diesen Impfstoffen häufiger, was gerade bei Eltern zu großer Sorge führte. Nahezu alle Experten betonen, dass in den letzten Jahrzehnten wesentlich fortschrittlichere Impfstofftechnologien entwickelt wurden. Moderne Impfstoffe basieren auf rekombinanter DNA-Technologie, mRNA-Bausteinen oder lebenstschwachen, nasal zu verabreichenden Viren. Diese Ansätze versprechen eine gezieltere Immunantwort bei gleichzeitig reduzierten Nebenwirkungen.

Die Konzentration des gesamten Budgets auf die altbekannte BPL-Technologie wird als riskantes und möglicherweise fehlgeleitetes Wagnis wahrgenommen, insbesondere angesichts der steigenden Anforderungen an Sicherheit und Wirksamkeit. Die finanzielle Dimension sorgt zusätzlich für Kritik. Mit einer geplanten Investition von 500 Millionen US-Dollar wird das Projekt als teuer und ungewöhnlich groß bewertet – vor allem zu einer Zeit, in der viele staatliche Wissenschaftsprogramme durch Kürzungen betroffen sind. Nicht nur ist die Summe beträchtlich, sie wurde zudem vollständig in das eine, speziell entwickelte Impfstoffkonzept investiert, ohne dass ein offener Wettbewerb oder ein breit angelegtes Forschungsportfolio gefördert wird. Diese Vorgehensweise steht im starken Gegensatz zu den üblichen Förderpraktiken, bei denen mehrere Kandidatentechnologien parallel entwickelt und geprüft werden, um die Erfolgsaussichten zu maximieren.

Ebenfalls für Stirnrunzeln sorgt die Tatsache, dass wichtige Personen, die maßgeblich an der Entwicklung der BPL-Impfstofftechnologie beteiligt waren, enge Verbindungen zu den aktuellen Führungsspitzen der maßgeblichen Gesundheitsbehörden in den USA pflegen. So hält einer der Projektleiter selbst Patente auf die verwendete Methode, wodurch Vorwürfe von Interessenkonflikten und einem fehlenden transparenten Reviewprozess laut werden. Wissenschaftler und ehemalige Behördenmitarbeiter fordern darum eine offenere, unabhängige Begutachtung und Einbindung der internationalen Expertencommunity, um höchste Standards wissenschaftlicher Integrität zu gewährleisten. Die offizielle Kommunikation zum Projekt betont die Vorteile der staatseigenen Technologie, die unabhängig von kommerziellen Akteuren agieren kann. Kritiker sehen hierin den Versuch, weitgehend auf private Pharmaunternehmen zu verzichten, was vor dem Hintergrund größerer gesellschaftlicher Diskussionen über Impfstoffzugänglichkeit und Preispolitik durchaus nachvollziehbar ist.

Gleichzeitig wird aber die Frage laut, ob die Konzentration auf eine einzelne Technologie angesichts der Komplexität von Influenza überhaupt sinnvoll ist. Grippeviren zeichnen sich durch eine hohe Mutationsrate und vielfältige Variabilität aus, die es schwierig macht, mit einer einzigen Impfung langfristige Immunität zu erreichen. Ein weiteres Diskussionsthema ist der ambitionierte Zeitplan des Projekts. Schon innerhalb eines Jahres sollen die Impfstoffkandidaten bereit für ausgiebige klinische Studien sein, und eine breite Verfügbarkeit für die Öffentlichkeit wird innerhalb von vier Jahren anvisiert. Dieser vorwärtsstrebende Zeitrahmen scheint vielen Experten zu optimistisch, vor allem angesichts der Tatsache, dass der zugrunde liegende Wirkstoffmechanismus bisher nur in sehr begrenztem Umfang getestet wurde.

Entwicklung, Zulassung und großflächige Herstellung von Impfstoffen sind komplexe, oft langwierige Prozesse, die besondere Aufmerksamkeit für Sicherheit und Wirksamkeit erfordern. Die Entwicklung eines universellen Grippeimpfstoffes ist zweifellos eine gewaltige Herausforderung, die bedeutende Fortschritte in der öffentlichen Gesundheitsvorsorge ermöglichen könnte. Die Aussicht, jährlich wiederkehrende Grippewellen wirksam zu bekämpfen und die Bevölkerung gegen neue Pandemie-Viren zu schützen, ist verlockend und wird weltweit als wichtig anerkannt. Deshalb finanzieren viele Länder und Organisationen parallel verschiedene Forschungsansätze, die von herkömmlichen gegenstruktur-basierten Impfstoffen bis hin zu innovativen mRNA-Plattformen reichen. Vor diesem Hintergrund erscheint die Einengung auf ein einzelnes, technisch veraltetes Konzept aus finanzpolitischen und organisatorischen Gründen ungewöhnlich.

Zudem erzeugt die fehlende Transparenz und der ausbleibende öffentliche Diskurs Unruhe in der Fachwelt und stößt auf Kritik in der breiteren wissenschaftlichen Gemeinschaft. Experten betonen, dass die Entwicklung neuer Impfstoffe immer auf solidem, unabhängig geprüftem wissenschaftlichen Fundament beruhen muss, um Vertrauen bei Fachleuten und der Öffentlichkeit gleichermaßen zu gewährleisten. Abschließend lässt sich sagen, dass das Projekt Generation Gold Standard einen spannenden und kontrovers diskutierten Schritt im Kampf gegen Influenza darstellt. Die Möglichkeit, mit neuen Methoden eine universelle Impfung zu schaffen, hat das Potenzial, das Gesundheitswesen weltweit nachhaltig zu verändern. Allerdings sind die gewählten Mittel stark umstritten, und die Risiken, die mit einer derart konzentrierten Investition verbunden sind, sollten sorgfältig gegen den erhofften Nutzen abgewogen werden.

Die kommenden Jahre werden zeigen, ob der innovative Ansatz den Herausforderungen gewachsen ist oder ob alternative Technologien die bessere Lösung bieten. Bis dahin bleibt die wissenschaftliche Gemeinschaft aufmerksam und kritisch gegenüber diesem ambitionierten Vorhaben, das einen bedeutenden Meilenstein in der Virologie und der Impfstoffentwicklung markieren könnte.