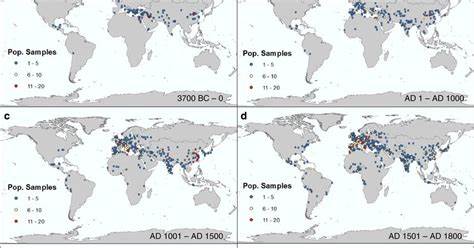

Die Geschichte der Urbanisierung gehört zu den faszinierendsten Kapiteln der Menschheitsentwicklung. Seit etwa 6000 Jahren entstehen Städte, wachsen, verändern sich und prägen sowohl ihre Bewohner als auch die umliegenden Regionen maßgeblich. Ein tiefgehendes Verständnis dieser Entwicklung ist unerlässlich, um heutige urbane Herausforderungen besser zu begreifen und zukünftige Trends effektiv einzuschätzen. Eine umfassende räumliche Erfassung der weltweiten Urbanisierung von 3700 v. Chr.

bis 2000 n. Chr. eröffnet uns die Möglichkeit, diese historische Dynamik zu analysieren, zu visualisieren und in Beziehung zu Umwelt und Gesellschaft zu setzen. Die umfassende Digitalisierung und Georeferenzierung historischer Bevölkerungsdaten bieten hierfür eine solide Grundlage. Die Herausforderung in der Erforschung historischer Urbanisierung besteht darin, dass es keine durchgängig verlässlichen und global einheitlichen Datensätze von Stadtbevölkerungen gibt.

Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts sind weltweite Bevölkerungsschätzungen auf Stadtebene spärlich und meist fragmentarisch. Erst mit den Arbeiten von Historikern und Politikwissenschaftlern wie Tertius Chandler und George Modelski entstanden erste tabellarische Verzeichnisse und umfassende Sammlungen historischer Stadtbevölkerungszahlen. Doch diese Daten waren bis vor Kurzem weder digitalisiert noch geographisch präzise verortet und blieben daher für großräumige und langfristige Analysen kaum zugänglich. Die jüngste wissenschaftliche Arbeit hat diese Ausgangsdaten jedoch in einen vollständig digitalisierten und räumlich referenzierten Datensatz überführt, der über 1700 Städte aus verschiedenen Epochen und Regionen umfasst.

Dabei wurden Daten von 3700 v. Chr. bis zum Jahr 2000 systematisch transkribiert, bereinigt und aufbereitet. Die Methode umfasst das Eintragen der Bevölkerungsschätzungen in ein maschinenlesbares Format, das Vergeben von Längen- und Breitengraden mithilfe moderner Geo-Datenbanken sowie eine Zuverlässigkeitsbewertung jeder geokodierten Stadt. Dieses Vorgehen ebnet den Weg für die erste räumlich explizite globale Analyse der Stadtentwicklung über sechs Jahrtausende hinweg.

Dieser Datensatz erlaubt es, Stadtentwicklungsmuster sowohl im zeitlichen als auch im räumlichen Kontext zu verstehen. Wir sehen, wie sich frühe urbane Zentren vor allem in fruchtbaren landwirtschaftlichen Gebieten konzentrierten – etwa in Mesopotamien, dem heutigen Irak und Kuwait, in Ägypten am Nil oder im Industal. Städte entstanden dort, wo die Umwelt fruchtbar genug war, um eine große Bevölkerung zu ernähren, was die Hypothese bestätigt, dass Fruchtbarkeit und Landwirtschaft die Kernvoraussetzungen für frühe Urbanisierung bildeten. Eine weitere interessante Erkenntnis ist die Verschiebung der globalen Bevölkerungsmittelpunkte über die Jahrtausende. Anfangs tendierte das gewichtete Bevölkerungszentrum stark gen Westen von Mesopotamien aus, bis nach etwa 1500 n.

Chr. ein gegenläufiger West-Ost-Trend erkennbar wurde. Dies spiegelt große gesellschaftliche und ökonomische Veränderungen wider, wie die Entstehung und das Wachstum neuer urbaner Zentren in Europa und Asien während des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Trotz der umfassenden Aufbereitung und Digitalisierung bleiben die Daten in zeitlicher und räumlicher Hinsicht lückenhaft. Viele Städte werden nur punktuell und in sehr großen zeitlichen Abständen dokumentiert, insbesondere außerhalb von Europa und Asien.

Dennoch bieten diese Daten wertvolle Einsichten in die Entwicklung urbaner Agglomerationen und deren Bedeutung für die menschliche Zivilisation. Die Forschungsgrundlage bildet einerseits die Arbeit von Tertius Chandler, der in „Four Thousand Years of Urban Growth“ historische Stadtbevölkerungen von 2250 v. Chr. bis 1975 n. Chr.

erfasste und ergänzte. Chandler arbeitete mit höchst unterschiedlichen Quellen, darunter Steueraufzeichnungen, historische Berichte, Militärdokumente und Schätzungen basierend auf dem Bedarf an Lebensmitteln oder der Stadtgröße. Sein besonderer Fokus lag darauf, die größten Städte in verschiedenen Zeiträumen systematisch zu erfassen, wobei unterschiedliche Mindestgrößen herangezogen wurden, um die Datenqualität zu gewährleisten. George Modelski erweiterte Chandlers Daten für die Zeit zwischen 3500 v. Chr.

und 1000 n. Chr. sowie für die Moderne. Er verwendete rigide Kriterien, die je nach Epoche eine Mindestbevölkerung für die Klassifizierung als Stadt festlegten. Seine Analyse bezog zudem die sogenannte Zipfsche Gesetzmäßigkeit ein, eine demografie-ökonomische Regel, die besagt, dass die Größe von Städten innerhalb eines Systems nach einem bestimmten Ranking-Verhältnis abnimmt.

Modelskis Arbeit half, Lücken zu füllen und die Kontinuität der urbanen Entwicklung über einen derart langen Zeitraum abzubilden. Die Erfassung der geographischen Koordinaten war eine besondere Herausforderung. Da sich Stadtnamen im Laufe der Jahrtausende häufig änderten, Namen mehrfach verwendet wurden oder Kartenmaterial aus der Antike nur ungenaue Ortsangaben liefert, bedurfte es einer manuellen und sorgfältigen Überprüfung aller Einträge. Verschiedene Geodatenbanken wie GeoNames, das Getty Thesaurus und andere wurden herangezogen und schließlich durch menschliche Kontrolle verifiziert. Die Endergebnisse enthalten eine Zuverlässigkeitsbewertung, die misst, wie sicher der Standort einer Stadt bestimmt wurde.

Die Integration dieser historischen Daten ermöglicht heute einem breiten Spektrum von Forschern, darunter Historikern, Archäologen, Geographen und Umweltwissenschaftlern, neue Abfragen und Analysen. So kann man beispielsweise untersuchen, wie sich die Urbanisierung in direkten Zusammenhang mit Umweltfaktoren stellt, beispielsweise der Nähe zu Flüssen oder fruchtbarem Land. Ebenso können Fragen nach Zivilisationsauf- und -untergängen oder langfristigen Wanderungen urbaner Zentren adressiert werden. Neben der Bedeutung für die Wissenschaft hat die Kenntnis langer urbaner Entwicklungen auch ganz praktische Anwendungen. Die heutige rapide Urbanisierung, besonders in Entwicklungsregionen, wirft Fragen zur Nachhaltigkeit auf.

Historische Daten helfen, längerfristige Trends zu erkennen und fördern das Verständnis dafür, wie Städte durch natürliche oder anthropogene Ereignisse wachsen oder schrumpfen. Sie zeigen ebenfalls, wie Technologien, wirtschaftliche Systeme oder soziale Organisationen das urbane Leben formten – von den ersten Stadtstaaten bis zu modernen Metropolen. Gleichzeitig muss mit der Historie vorsichtig umgegangen werden. Die Genauigkeit der Bevölkerungszahlen ist oft unsicher, und unterschiedliche Definitionen von „Stadt“ erschweren einen direkten Vergleich. Für Chandler und Modelski bedeutete „Stadt“ zum Beispiel die Stadtfläche inklusive oder exklusive Vorstädte, je nach Zeitperiode wurde auch die Bevölkerungsgröße unterschiedlich gewichtet.

Diese methodischen Unterschiede sind ein wichtiger Kontext bei der Interpretation. Der Datensatz liefert keine Informationen zur tatsächlichen Ausdehnung einer Stadt – also keine urbanen Flächenpolygonen – sondern lediglich Punktlokationen. Für viele Fragestellungen ist jedoch die Kenntnis der genauen Ausdehnung oder der Bebauungsstruktur wichtig. Dies bleibt eine Aufgabe für künftige Forschungsanstrengungen, die erneut archäologische Befunde und historische Karten kombinieren müssen. Im Ergebnis zeigt die räumliche Historie der Urbanisierung, dass Städte seit ihren Anfängen untrennbar mit menschlichem Fortschritt und gesellschaftlicher Komplexität verknüpft sind.

Ihre Entwicklung formte wichtige Zivilisationszentren, Handelswege und kulturelle Einflüsse, die in unterschiedlicher Form noch heute spürbar sind. Vom fruchtbaren Zweistromland über Ägypten, die Mittelmeerregion bis hin zu Ostasien lassen sich urbane Erfolge und Krisen auf dieser langfristigen Skala nachzeichnen. Zusammenfassend erweitern die digitalisierten und räumlich referenzierten Daten zu 6000 Jahren Urbanisierung unser Verständnis historischer Demografie und fördern die Entwicklung einer quantitativen Wissenschaft der menschlichen Siedlungen. Sie bilden eine unverzichtbare Grundlage, um die Wechselbeziehungen zwischen menschlicher Bevölkerung, urbanem Wachstum und Umwelt langfristig zu untersuchen. Zukünftige Forschung kann darauf aufbauen, um detailliertere und umfassendere globale Modelle historischer Urbanisierung zu entwickeln, die auch für heutige Städteplanung und Klimafolgenabschätzung von großer Bedeutung sein können.

Die Geschichte der Städte bleibt damit nicht nur ein Blick in die Vergangenheit, sondern auch ein notwendiger Kompass für die urbane Zukunft der Menschheit.