Die Softwareentwicklung ist eine Disziplin, die von Trends und Modeerscheinungen stark beeinflusst wird. Immer wieder tauchen neue Architekturmuster auf, die versprechen, scheinbar schwierige Probleme zu lösen, und verbreiten sich rasend schnell in der Entwicklergemeinde. In den letzten Jahren hat sich der Fokus von Microservices hin zu sogenannten modularen Monolithen verschoben. Viele Experten propagieren das Konzept „Monolith-First“ als den Weisheit letzter Schluss, doch wie solide ist diese Empfehlung wirklich? Der scheinbar einfache Ansatz hat seine Tücken, die oft erst bei der praktischen Umsetzung offenbart werden. Der Begriff Monolith in der Softwarearchitektur beschreibt traditionell eine Anwendung, deren gesamter Code innerhalb eines einzigen deploybaren Artefaktes liegt.

Modularität hingegen bedeutet, dass diese große Codebasis in logisch getrennte Komponenten strukturiert ist, die klar definierte Schnittstellen besitzen. Der modulare Monolith verspricht das Beste aus beiden Welten: einfache Deployments und eine klare Trennung der Verantwortlichkeiten innerhalb des Systems. Doch in der Realität sieht die Umsetzung häufig anders aus. Ein großer Reiz dieser Architektur liegt in der vermeintlichen Einfachheit. Entwicklerteams müssen sich nur mit einem einzigen Repository und einer Codebasis auseinandersetzen.

Deployments können zentral gesteuert werden, und die Kommunikation zwischen Komponenten erfolgt meist durch direkte Methodenaufrufe anstelle von Netzwerkprotokollen. Diese Vorteile sparen Zeit und Aufwand, insbesondere wenn das System nicht von Anfang an eine verteilte Architektur benötigt. Doch gerade diese Einfachheit kann trügerisch sein und zu einer falschen Vereinfachung führen. In der Praxis lässt sich beobachten, dass sich die vermeintlichen Grenzen zwischen Modulen schnell auflösen. Entwickler greifen verlockend oft zu Abkürzungen, wenn es darum geht, Geschäftslogik zu implementieren, die mehrere Module betrifft.

Anstatt klare Schnittstellen zu definieren, werden schnell direkte Zugriffe auf Datenbanken oder Repositories anderer Komponenten implementiert. Diese sogenannten Boundary Violations werden häufig nicht aus Nachlässigkeit, sondern aus pragmatischen Gründen vorgenommen. Die Eile beim Entwickeln oder der Wunsch, schnell eine neue Funktion bereitzustellen, führen dazu, dass saubere Modultrennung verblasst. Ein Beispiel hierfür ist der typische E-Commerce-Shop, bei dem das Bestellmodul direkt auf Kundendaten zugreift, um Rabatte basierend auf Kundenloyalität zu berechnen, anstatt die dafür vorgesehene Kundendienstschnittstelle zu verwenden. Diese direkte Abhängigkeit führt dazu, dass sich Module immer stärker vermischen und die ursprüngliche Modularity austrocknet – aus einem modularen Monolith wird eine Codebasis, die einem klassischen Monolithen mit lose zusammenhängenden Ordnerstrukturen gleicht.

Die Pflege von klaren Modulgrenzen erfordert disziplinierte Entwicklungskultur und geeignete Praktiken wie definierte APIs und Anti-Korruptionsschichten, welche die Integrität der Module schützen. Auch wenn technische Maßnahmen wie Schnittstellendefinitionen und Architekturtests die Grenzen stärken können, sind sie kein Ersatz für eine tiefgreifende Teamdisziplin und konsequentes Design. Ein weiterer zentraler Aspekt sind die Herausforderungen rund um den Releaseprozess. Monolithische Architekturen werden häufig in einem Monorepository verwaltet, was auf den ersten Blick das Deployment vereinfachen soll. Doch in der Praxis bedeutet ein gemeinsames Deployment aller Module, dass Teams voneinander abhängig sind.

Werden Funktionen von einem Team freigegeben, zwingt dies die anderen Teams oft dazu, ihre eigenen Änderungen langfristig mitzuveröffentlichen, auch wenn diese noch nicht vollständig ausgereift sind. Solche sogenannten Release-Trains führen häufig zu Verzögerungen oder ungewollten Fehlern, wenn sich unerwartete Probleme durch die Kombination mehrerer Features und Änderungen ergeben. Zudem ist die Koordination zwischen Teams, die unterschiedliche Module verantworten, anspruchsvoll und kann schneller zu Konflikten führen als bei klar entkoppelten Microservices. Die moderne Softwareentwicklung profitiert zwar von Tools zur Verwaltung von Monorepos und CI/CD-Pipelines, dennoch unterschätzen viele Organisationen den Aufwand, der nötig ist, um solche Prozesse effizient zu gestalten. Insbesondere in Umgebungen, die bislang eher monolithisch ausgerichtet waren, fehlen oft standardisierte Lösungen für modularen Aufbau und getrennte Deployments.

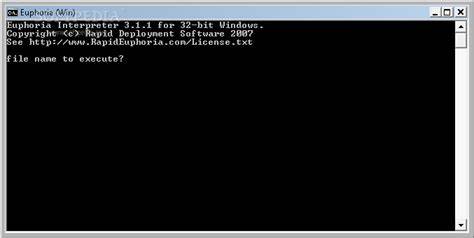

Werkzeuge wie Nx, Bazel oder ähnliche Build-Systeme tragen zwar zur Erleichterung bei, sind jedoch häufig auf Frontend-Technologien spezialisiert und noch nicht vollständig auf serverseitige Technologien abgestimmt. Ein zentrales technisches Problem im modularen Monolithen ist die Datenbank. Anders als bei Microservices, wo jede Komponente ihre eigene Datenhaltung besitzt, teilen sich Module in einem Monolith oft eine gemeinsame, relationale Datenbank. Diese gemeinsame Datenbank kann zwar technisch aufgeteilt werden, zum Beispiel durch unterschiedliche Schemas, doch die Hürden bleiben hoch. Ein großes Risiko sind sogenannte unsichtbare Abhängigkeiten, wenn Module direkt Tabellen anderer Module abfragen oder verändern.

Solche engen Kopplungen verhindern eine entspannte Weiterentwicklung oder schrittweise Migration einzelner Teile. Ein Datenbankschema einer Komponente kann durch das Verhalten einer anderen Komponente spontan brechen, was sich oft erst zur Laufzeit bemerkbar macht. Die Pflege strikter Zugriffsrechte und Trennung innerhalb der Datenbank ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die in vielen Projekten unterschätzt wird und zu wachsenden Risiken führt. Ein häufig angewandtes Konzept zur Verwaltung von Geschäftsprozessen innerhalb des Monolithen ist die „Unit of Work“. Dabei werden mehrere Änderungen als einzelne geschlossene Transaktion zusammengefasst.

Während das in einfachen Szenarien gut funktioniert, birgt es bei modularen Systemen erhebliche Schwierigkeiten. Komplexere Workflows erfordern oft das Aushandeln von Konsistenz über mehrere Module hinweg, wobei Transaktionen weit über Grenzen eingesetzt werden und dadurch Performanceprobleme oder Deadlocks verursachen können. Die Implementierung solcher Mechanismen führt schnell zu unübersichtlichem und wartungsintensivem Code mit versteckter Komplexität, wie etwa Cache-Synchronisationen und verzögerter Konsistenz. Während Muster wie das Outbox-Pattern oder Event-getriebene Architekturen helfen können, sind sie mit zusätzlichem Entwicklungsaufwand verbunden und verlangen ein klares Verständnis der Kompromisse zwischen Konsistenz und Performance. Ein weiterer Aspekt, der oft unterschätzt wird, ist die Ressourcenisolierung.

In einer Microservices-Architektur ist eine fehlerhafte Komponente meist von den anderen isoliert. Läuft ein Dienst aus dem Speicher, wirkt sich das nicht unmittelbar auf die gesamte Anwendung aus. In einem modularen Monolithen hingegen können Ressourcenprobleme oder Fehler in einem Modul das ganze System beeinträchtigen, was zu instabilen Anwendungen führt und im Ernstfall einen Neustart der gesamten Anwendung erfordert. Diese Einschränkung belastet die Betriebssicherheit und kann Performanceprobleme verursachen, die sich nur schwer diagnostizieren und beheben lassen. All diese Herausforderungen zeigen, dass die vermeintliche Einfachheit des Monolithen seine Tücken hat und ein modularer Monolith keinesfalls eine einfache Lösung ist.

Stattdessen erfordert die Umsetzung einer modularen Architektur strategische Planung, disziplinierte Umsetzung und eine klare Vorstellung der langfristigen Herausforderungen. Pauschale Empfehlungen wie „Monolith-First“ übersimplifizieren die Realität und können zu Fehlinvestitionen und höheren Kosten in der Zukunft führen. Modularität bleibt das verbindende Prinzip, egal ob man sich für eine monolithische oder verteilte Architektur entscheidet. Das Ziel sollte stets sein, ein System so zu gestalten, dass Komponenten klar abgegrenzt sind, wenig gekoppelt sind und Änderungen kontrolliert und isoliert vorgenommen werden können. Nur wenn Teams diese Prinzipien verinnerlichen, lassen sich Architekturen entwickeln, die sowohl wartbar als auch flexibel sind.

In vielen Fällen lohnt es sich daher, bereits von Anfang an in modularen Design-Prinzipien zu denken und den Weg zu einer Deployment-Strategie parallel zu verfolgen. So ist man besser darauf vorbereitet, zu skalieren oder falls notwendig die Modularität in Richtung Microservices weiterzuentwickeln. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es nicht die eine richtige Antwort gibt. Die Wahl zwischen monolithischer, modularer oder Microservices-Architektur sollte anhand von realen Anforderungen, Teamkompetenz und technischen Rahmenbedingungen getroffen werden. Pauschale Glaubenssätze helfen nicht weiter, vielmehr ist ein sorgfältiges Abwägen der Vor- und Nachteile jedes Ansatzes gefordert.

Nur so kann man pragmatisch und nachhaltig eine Softwarelösung entwickeln, die langfristig erfolgreich ist.