Wissenschaftliches Denken bildet die Grundlage für Innovation und Fortschritt in zahlreichen Disziplinen, besonders in den mathematischen Wissenschaften. Mit der fortschreitenden Digitalisierung gewinnt die Entwicklung spezialisierter Werkzeuge für wissenschaftliches Denken zunehmend an Bedeutung. Diese Werkzeuge sollen nicht nur das Verfassen und Publizieren von Erkenntnissen erleichtern, sondern auch das Vernetzen, Reflektieren und Weiterentwickeln wissenschaftlicher Ideen auf völlig neue Weise ermöglichen. Es geht dabei um mehr als nur Textverarbeitung oder Programmierung: Es geht um eine neue Form der vernetzten Wissensorganisation und -darstellung, die dem komplexen, dynamischen Charakter mathematischer Forschung gerecht wird und gleichzeitig nutzerfreundlich und flexibel bleibt. Ein zentrales Konzept in diesem Kontext sind sogenannte Evergreen Notes.

Der Begriff bezieht sich auf dauerhafte Notizen, die sich über die Zeit weiterentwickeln und in denen Wissen persistent erhalten bleibt – unabhängig davon, ob es für ein einzelnes Projekt relevant ist oder quer zu verschiedenen Forschungsprojekten genutzt wird. Ein Evergreen Note sollte möglichst eine einzelne Idee oder ein Konzept vollständig und klar erfassen, um dabei möglichst „atomar“ und selbstständig verständlich zu sein. Dieses Prinzip der Atomizität fördert die Modularität und ermöglicht eine einfache Verknüpfung unterschiedlicher Wissenselemente. Anders als klassische mathematische Texte, die oft eng hierarchisch und linear strukturiert sind, streben innovative Werkzeuge eine Organisationsform an, bei der die Kontextualisierung explizit sichtbar ist und das Lernen von wissenschaftlichen Inhalten nicht an eine starre Erzählung gebunden ist. Traditionelle Wissenschaftskommunikation setzt oft auf lineare Narrative mit starren Hierarchien, wie sie etwa durch Kapitel, Abschnitte und Unterabschnitte etabliert sind.

Das moderne Modell errichtet stattdessen eine Vielzahl von miteinander assoziierten Knotenpunkten, die flexibel verschiedene narrative Ebenen und Perspektiven zulassen. Die Hierarchie wird dabei nicht als starres Korsett verstanden, sondern als überlagernde und oft nicht eindeutige Struktur, die verschiedene Zugänge und Erzählweisen ermöglicht. Dies ist insbesondere in der Mathematik von großer Bedeutung, da dieselben Definitionen, Theoreme oder Beispiele in unterschiedlichen Kontexten auftreten und unterschiedliche narrative Rahmen verlangen können – etwa als Basis für Vorlesungen, Forschungsarbeiten oder Übungsblätter. Eine große Herausforderung dabei ist die Handhabung von Redundanz und Zirkularität. Wissenschaftliches Denken erfordert eine klare Trennung von Annahmen und folgerichtigen Konsequenzen, selbst wenn sich diese gegenseitig bedingen.

Die Entwicklung von Werkzeugen muss diese feinen Unterscheidungen unterstützen und darf nicht zu Datenstrukturen führen, die beim Verfolgen eines Gedankengangs zwangsläufig in unüberschaubare Schleifen oder unklare Abhängigkeiten führen. Die Organisation solcher vernetzten Notizen kann als „Wald“ oder „Forest“ beschrieben werden, in dem verschiedene „Bäume“ nebeneinander existieren und sowohl innerhalb eines Baumes als auch zwischen Bäumen Beziehungen bestehen. Wichtig ist hier die Frage der Urheberschaft und Verantwortung: Wer ist für den Inhalt welcher Notiz zuständig? Wer übernimmt die Verantwortung für Fehler oder Fehldeutungen? Ein differenziertes Modell von Autoren und Beiträgern berücksichtigt, dass manche Leute Texte erstellen, andere jedoch nur Teile zur Verfügung stellen oder modifizieren – dies spiegelt die Realität kollaborativer Wissenschaft besser wider. Neben den inhaltlichen Organisationsprinzipien spielen technische Anforderungen eine herausragende Rolle, insbesondere wenn es um das Setzen und Darstellen mathematischer Formeln geht. Während viele bestehende Tools wie LaTeX oder Weblösungen mit KaTeX oder MathJax mathematische Typografie unterstützen, reichen die Möglichkeiten professioneller Mathematiker oft nicht aus.

Eine entscheidende Schwäche vieler aktueller Systeme ist der Umgang mit Notationsmakros, die in der Mathematik unabdingbar sind, um komplexe und sich ändernde Symbolik flexibel handhaben zu können. Globale Makrodefinitionen, wie sie etwa LaTeX nutzt, versagen oft, wenn Notationen sich zwischen Projekten unterscheiden oder gar ineinander kollidieren. Effektive Werkzeuge für wissenschaftliches Denken müssen daher lokale Makrobibliotheken unterstützen, die situationsabhängig aktivierbar sind und auch bei der Einbettung anderer Notizen konsistent funktionieren. Darüber hinaus sind mathematische Diagramme ein zentrales Element der Kommunikation in vielen Fachbereichen. Vom klassischen kommutativen Diagramm in der Algebra bis zu komplexeren Stringdiagrammen verlangt die Visualisierung häufig eine enge Verzahnung von Notationen und Diagrammen.

Obwohl Tools wie Quiver hervorragende interaktive Oberflächen zum Erstellen von Diagrammen mit Makrointegration bieten, sind sie aktuell noch schwer in hypertextuelle Dokumente der Zukunft integrierbar. Die pragmatischeren Lösungen basieren oft darauf, Diagramme als statische SVG-Bilder zu generieren, etwa aus LaTeX-Code, was jedoch Nachteile wie eingeschränkte Barrierefreiheit mit sich bringt. Webtechnologien wie SVG und MathML bringen neue Chancen für die Verschmelzung von mathematischer Typografie und Diagrammvisualisierung. MathML ermöglicht die semantische Beschreibung der Mathematik und kann mit SVG kombiniert werden, um interaktive und barrierefreie mathematische Darstellungen zu schaffen. Doch fehlen momentan noch geeignete Autorenwerkzeuge auf hohem Abstraktionsniveau, die diese Technologien ausnutzen können.

Bis solche Tools ausgereift sind, werden vor allem hybride Ansätze verwendet, bei denen LaTeX-basierte Makros im Hintergrund für Darstellung und Interoperabilität sorgen. Die Herausforderung der Hierarchie spielt auch in der Dokumentenstruktur eine zentrale Rolle. Klassische Dokumentenmarkuplanguages wie HTML oder LaTeX verfügen zwar über Hierarchiesysteme mit festen Ebenen, diese basieren aber auf absoluten Ebenen – beginnend von der obersten Überschrift bis hin zu Unterabschnitten. Für flexible wissenschaftliche Organisationsstrukturen sind relative und explizite Hierarchien sinnvoller, bei denen die Kontextualisierung dynamisch ist und sich leicht verändern lässt. So können Abschnitte problemlos umgeordnet oder in neue Kontexte eingefügt werden, ohne dass mühsames Nachwachsen und Neu-Einrücken von Ebenen notwendig ist.

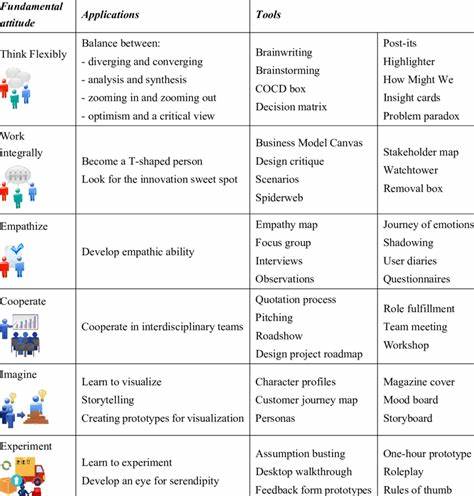

Ein modernes Werkzeug für wissenschaftliches Denken muss deshalb dies unterstützen, inklusive der Verwaltung mehrerer paralleler Hierarchien, die verschiedene narrative Zugänge repräsentieren. In der Praxis heißt das, dass die Benutzeroberfläche nicht mit linearer Navigation wie „vorheriger“ oder „nächster“ Abschnitt auskommt, sondern vielfältige Verbindungen zwischen Knotenpunkten sichtbar und zugänglich macht. Diese vielschichtige Struktur ist näher an der Realität komplexer wissenschaftlicher Denkprozesse als klassische, streng hierarchisch aufgebaute Dokumente. Durch die Integration all dieser Designprinzipien und technischen Anforderungen entsteht ein neuartiges Instrumentarium, das Forschern und Lehrenden ermöglicht, mathematisches Wissen dynamisch zu organisieren, leicht nachvollziehbar zu machen und ständig weiterzuentwickeln. Solche Werkzeuge reduzieren den Aufwand für Refaktorierungen, fördern den langfristigen Erhalt von Erkenntnissen und erleichtern die Zusammenarbeit über Projekte und Zeithorizonte hinweg.

Die Entwicklung von Tools für wissenschaftliches Denken steht dabei nicht nur in der Verantwortung von Softwareentwicklern, sondern ist ein interdisziplinärer Prozess, an dem Mathematiker, Pädagogen und Experten für Wissensorganisation beteiligt sein müssen. Nur so lassen sich Werkzeuge schaffen, die praxisnah, benutzerfreundlich und wissenschaftlich stringent sind. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das digitale Zeitalter neue Paradigmen für die Erfassung, Organisation und Darstellung wissenschaftlicher Gedanken bietet. Tools für wissenschaftliches Denken gewinnen zunehmend an Bedeutung, da sie die komplexen Anforderungen moderner mathematischer Forschung und Lehre abbilden können. Durch bewusste Gestaltung von modularen, kontextualisierenden und flexiblen Wissensstrukturen, gekoppelt mit leistungsfähiger Unterstützung für mathematische Typografie und Diagramme, leisten sie einen entscheidenden Beitrag zur Förderung von Innovation und effizientem Wissenstransfer.

Die Zukunft dieser Werkzeuge wird von der Integration leistungsfähiger Webtechnologien, der Entwicklung intuitiver Benutzungskonzepte und einem tiefen Verständnis wissenschaftlicher Arbeitsweisen geprägt sein. Dabei ist es essenziell, die Balance zwischen notwendiger Struktur und flexibler Anpassbarkeit zu wahren, um den vielfältigen Denk- und Lernprozessen gerecht zu werden. So können Werkzeuge für wissenschaftliches Denken zu unverzichtbaren Begleitern in der täglichen Forschungs- und Lehrpraxis werden, die das Potenzial besitzen, das wissenschaftliche Arbeiten grundlegend zu verändern und zu bereichern.