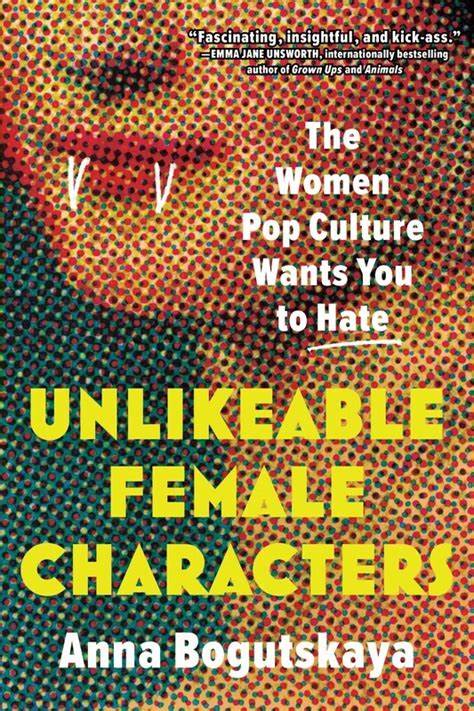

In der Welt der Literatur gibt es seit jeher eine kontroverse Debatte über sogenannte "unlikable characters" – Figuren, die vielleicht keine Sympathie erzeugen, oft als schwierig oder gar abstoßend empfunden werden. Doch gerade diese Charaktere sind es, die viele Leser besonders faszinieren und die literarische Landschaft bereichern. Anders als glatte, moralisch einwandfreie und vorhersehbare Protagonisten bieten sie eine unverwechselbare Tiefe, tragen zur Vielfalt literarischer Stimmen bei und spiegeln menschliche Komplexität authentisch wider. Warum also sind die unlikable Charaktere für manche Leser so reizvoll, und was macht sie zu unverzichtbaren Elementen der Erzählkunst? Das soll im Folgenden näher beleuchtet werden. Zunächst muss geklärt werden, was eigentlich mit "unlikable characters" gemeint ist, denn der Begriff kann auf verschiedene Arten verstanden werden.

Oft verwechseln Leser oder Kritiker "likable" mit Personen, die man persönlich mögen würde, mit Menschen, zu denen man auf einer zwischenmenschlichen Ebene in Kontakt treten möchte oder deren Werte man teilt. Doch Literatur lebt nicht von der bloßen Identifikation oder vom Wohlwollen gegenüber dem Protagonisten, sondern vom Interesse an der Figur als erzählerischem Motor. Hier liegt eine entscheidende Differenzierung: Ein Charakter kann unfreundlich, selbstsüchtig oder unsympathisch sein und dennoch faszinierend, komplex und mitreißend – kurzum „compelling“. Genau diese Aspekte machen Figuren wie Ignatius J. Reilly aus „Die Geburt der Tragödie“, Merricat Blackwood in „Hexenjagd“ oder Captain Ahab aus „Moby Dick“ zu literarischen Ikonen.

Der Reiz solcher Figuren liegt in ihrer Einzigartigkeit und den konträren Eigenschaften, die sie oft mit sich tragen. Während die sogenannten „guten“ Charaktere manchmal stereotyp und eintönig erscheinen, weil sie nah an bekannten gesellschaftlichen Normen agieren, bricht der unlikable Charakter aus diesem Raster aus. Er ist widersprüchlich, unbequem, manchmal sogar abstoßend – und gerade das reflektiert die Realität menschlicher Psyche und Lebensvielfalt auf authentische Weise. Literatur, so argumentieren viele Kritiker und Autoren, sollte nicht nur Spiegelbild des Gewünschten sein, sondern vor allem die Breite der menschlichen Erfahrung abbilden. Darin liegt auch der pädagogische Wert solcher Charaktere: Sie lassen uns andere Denkweisen, Motivationen und Emotionalitäten verstehen, die uns auf den ersten Blick fremd oder unangenehm erscheinen mögen.

In der modernen Literatur steht die Figur des Antihelden exemplarisch für diese Art „unlikable Characters“. Der Antiheld ist selten moralisch rein oder heroisch; oft zieht er seine Handlungen aus egoistischen, verzweifelten oder komplexen persönlichen Gründen durch. Figuren wie Jay Gatsby, Humbert Humbert oder Patrick Bateman sprechen durch ihre inneren Konflikte und dunklen Seiten eine Leserschaft an, die sich nicht mit simplifizierten Gut-Böse-Schemata zufriedengeben möchte. Die literarische Welt dieser Charaktere ist spannungsgeladen, voller Zwischentöne und psychologischer Tiefe. Das macht sie nicht nur literarisch interessant, sondern sorgt auch für nachhaltige Wirkung und Nachdenklichkeit.

Ein weiterer Aspekt, warum unlikable Charaktere zunehmend an Bedeutung gewinnen, liegt im Unterschied zwischen literarischen Texten und anderen medialen Formaten wie Film und Fernsehen. Letztere haben oft den Vorteil, dass Schauspieler durch Mimik, Gestik und Interpretation selbst schwierigen Figuren Charme und Sympathie verleihen können. Literatur ist hingegen auf die sprachliche Darstellung angewiesen und muss so den Leser voll und ganz in eine oft irritierende Innenwelt versetzen. Das kann den Eindruck von Unnahbarkeit oder Härte verstärken, führt jedoch umgekehrt zu einer unmittelbaren und intensiven Auseinandersetzung mit den inneren Stimmen und psychologischen Facetten der Figur. Literatur fordert somit aktives Mitdenken und Hinterfragen, was bei flüchtigen Medienkonsum seltener der Fall ist.

Diese Anforderungen führen dazu, dass viele Verlage und Autoren heute dazu tendieren, „sichere“ Figuren zu erschaffen – sympathisch, moralisch korrekt und emotional leicht zugänglich. Doch eine Literatur, die sich darauf beschränkt, risikofreie Charaktere zu präsentieren, läuft Gefahr, an Tiefgang und Bedeutung einzubüßen. Denn echte Kunst fordert, irritiert und erweitert den Horizont ihrer Rezipienten. Die Furcht vor unlikable Charakteren ist möglicherweise ein Anzeichen für eine verkürzte Erwartungshaltung an Literatur und große Geschichten. Darüber hinaus ist es wichtig, die Vorstellung aufzugeben, dass Autoren automatisch die Ansichten und moralischen Urteile ihrer Figuren teilen.

Ein Charakter kann Vorurteile, Ängste oder Fehler haben, ohne dass der Autor diese Position einnimmt oder unterstützt. Eine differenzierte Rezeption sollte dies berücksichtigen und Raum eröffnen für kritisches Nachdenken, statt vorschnell Figuren zu verurteilen und ihre Komplexität zu reduzieren. Offenheit gegenüber problematischen oder unbequemen Denkmustern kann dabei helfen, die menschliche Erfahrung in all ihren Facetten zu verstehen und Literatur als Reflexionsraum zu nutzen – jenseits einfacher Moralinstanzen. Viele moderne Leser wünschen sich literarische Figuren, mit denen sie sich identifizieren können oder die sie mögen. Doch die Identifikation ist nicht zwingend Voraussetzung für ein bereicherndes Leseerlebnis.

Manchmal eröffnet gerade die Distanz zu einem seltsamen, widersprüchlichen oder problematischen Protagonisten neue Perspektiven und schärft das Einfühlungsvermögen. Die Herausforderung, den Kopf und das Herz an Figuren zu verlieren, die nicht immer angenehm sind, schult das Verständnis für psychologische Komplexität und die Ambivalenz menschlichen Handelns. Große literarische Werke der Vergangenheit wie „Madame Bovary“ oder „Der große Gatsby“ leben nicht von der Unfehlbarkeit ihrer Figuren, sondern von deren inneren Konflikten, gesellschaftlichen Widersprüchen und der ambivalenten Beurteilung durch den Leser. Emma Bovary ist eine nicht gerade sympathische Figur einer unglücklichen und selbstzerstörerischen Frau, doch gerade ihr Innenleben macht das Buch zu einer unvergesslichen Erfahrung. Ebenso stellen die skurrilen Eigenheiten vieler Antihelden oder Außenseiter im literarischen Kanon eine Einladung dar, sich auf das Fremde, das Ungewohnte einzulassen.

In einer Zeit, in der Literatur unter dem Druck steht, immer mehr Zielgruppen erreichen, gefallen zu wollen und emotional angenehm zu sein, könnte die Hinwendung zu unlikable Characters einen erfrischenden und notwendigen Gegenentwurf darstellen. Die Akzeptanz von Abweichungen, Schwächen und Schattenseiten öffnet die Tür zu Geschichten, die herausfordern und bereichern. Gerade weil Literatur der einzige künstlerische Bereich ist, der so unmittelbar die Gedankenwelt und Innenperspektiven darstellen kann, lädt sie dazu ein, vielfältige psychologische Profile zu erkunden und sich auf ungewohnte Sichtweisen einzulassen. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass unlikable characters zwar oft mit Kritik und Skepsis betrachtet werden, jedoch eine unverzichtbare Rolle im literarischen Kosmos spielen. Sie sorgen für Spannung, erweitern das Verständnis menschlicher Motive und treiben die erzählerische Komplexität voran.

Die liebenswerten und wohlerzogenen Protagonisten mögen beruhigend und verlässlich sein, doch wer wirklich literarisch wachsen möchte, braucht auch die Figuren, die unbequem sind, Ecken und Kanten haben und uns auf eine emotionale Achterbahnfahrt mitnehmen. Denn am Ende zeigen gerade diese Charaktere, wie vielschichtig, widersprüchlich und faszinierend das menschliche Sein sein kann.

![When Does US Debt Become Genuinely Bad? [video]](/images/A495019A-E5CE-4265-AE89-0C3FFC45DA77)