Der Wiedereintritt des sowjetischen Venera-Landers Cosmos-482 im Mai 2025 war ein außergewöhnliches Ereignis, das sowohl Raumfahrtbegeisterte als auch Wissenschaftler in ganz Europa und weltweit faszinierte. Dieses Raumfahrzeug, das vor 53 Jahren gestartet wurde, sollte ursprünglich die Venus erreichen und dort landen, doch sein Trägersystem verfehlte die Fluchtgeschwindigkeit, sodass es im Erdorbit verblieb. Nach Jahrzehnten in der Umlaufbahn kehrte der robuste Landekapsel-Abschnitt schließlich unkontrolliert in die Erdatmosphäre zurück. Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) und das Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik (FHR) spielten bei der letzten Verfolgung und der Wiedereintrittsprognose eine entscheidende Rolle. Die Ereignisse bieten spannende Einblicke in die Komplexität der Raumfahrtsteuerung, die Herausforderungen bei der Überwachung alter Raumfahrzeuge und die Bedeutung internationaler Beobachtungsnetzwerke.

Cosmos-482 wurde 1972 als Teil eines Venera-Missionsprogramms gestartet, mit dem Ziel, die Venusoberfläche zu erforschen. Die Venera-Missionen waren berüchtigt für ihre robuste Bauweise, da sie den extremen Bedingungen der Venusatmosphäre, mit enormem Druck und hohen Temperaturen, standhalten mussten. Die Landekapsel wog etwa 495 Kilogramm und wurde konstruiert, um Belastungen von bis zu 300 G sowie Druckverhältnisse von 100 Atmosphären zu überstehen. Diese außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit verlieh dem Landemodul in gewisser Weise die Fähigkeit, auch den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre zu überstehen – eine Eigenschaft, die bei anderen Raumfahrzeugen selten zu beobachten ist. Die ESA begann bereits mehrere Tage vor dem erwarteten Wiedereintritt mit der intensiven Beobachtung des Raumfahrzeugs.

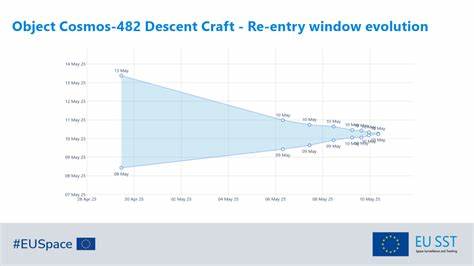

Dabei kamen spezialisierte Radarsysteme zum Einsatz, vor allem das Tracking and Imaging Radar (TIRA) des Fraunhofer FHR in Deutschland. Durch kontinuierliche Messungen konnte die Umlaufbahn von Cosmos-482 zunehmend präziser bestimmt werden. Interessanterweise ermöglichte die nahezu kugelförmige und glatte aerodynamische Form des Landekapsels eine verlässliche Abschätzung der Dichte der dünnen Erdatmosphäre im niedrigen Orbitbereich. Dies ermöglichte es, die durch die Atmosphäre verursachte Bremswirkung abzuschätzen – eine Art „unbeabsichtigtes Experiment“ während des Wiedereintritts. Die Wiedereintrittsprognosen hatten anfangs eine recht große Unsicherheit.

Etwa eine Woche vor dem Ereignis lag sie noch bei über 18 Stunden, was eine zeitliche Spanne von fast einem Tag umfasste. Mit zunehmender Datenlage und weiteren Radarbeobachtungen konnte diese Unsicherheit schrittweise verringert werden. Am Tag des Wiedereintritts selbst bewegte sich die Prognose auf eine präzisere Zeitspanne von etwa 20 bis 90 Minuten – immer noch relativ ungenau, doch für einen unkontrollierten Wiedereintritt recht gut. Die letzte Sichtung des Landers per Radar erfolgte am 10. Mai 2025 über Deutschland um 08:04 MESZ, danach wurde das Objekt bei der erwarteten nächsten Bahnüberquerung kurz darauf nicht mehr beobachtet.

Daraus folgte, dass der Wiedereintritt mit hoher Wahrscheinlichkeit zwischen 08:04 und 09:32 MESZ stattfand. Die Prognosen zeigten, dass der Wiedereintritt irgendwo zwischen dem 52. nördlichen und dem 52. südlichen Breitengrad stattfinden musste, was praktisch die meisten bewohnten Gebiete der Erde umfasste. Gleichzeitig schloss ESA eine genaue Lokalisierung des Einschlagsortes aus, da das Objekt zu diesem Zeitpunkt bereits fragmentiert und seine Flugbahn durch eine Kombination aus atmosphärischem Widerstand, Rotation und eventueller Bruchbildung nur schwer zu modellieren war.

Bislang gab es keine bestätigten Beobachtungen des direkten Wiedereintritts oder Berichte über Bodenschäden, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass größere Trümmer wahrscheinlich über offenen Gewässern oder unbewohnten Regionen niedergegangen sind. Die Frage, ob solche Wiedereintritte eine Gefahr darstellen, wird oft gestellt. Statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, durch herabfallende Raumfahrtreste verletzt zu werden, verschwindend gering – ESA schätzt das Risiko auf unter eins zu hundert Milliarden pro Jahr für einzelne Personen. Daraus ergibt sich, dass ein Zusammenstoß mit Menschenwesen äußerst unwahrscheinlich ist. Die Robustheit von Cosmos-482 erhöht zwar die Chance, dass Teile den Wiedereintritt überstehen, dennoch dürfte der größte Teil der Masse beim Durchqueren der Atmosphäre zerstört oder zumindest deutlich abgebremst worden sein.

Derartige Vorfälle zeigen eindrucksvoll die zunehmende Bedeutung der Überwachung von Weltraummüll und älteren Satelliten, die sich noch immer im Erdorbit befinden. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und aktiven Entsorgungsmaßnahmen, wie kontrollierten Wiedereintritten, verbleiben viele Objekte, deren Umlaufbahnen sich im Laufe der Zeit verändern. Dabei spielen atmosphärische Bedingungen, Sonnenaktivität und physikalische Eigenschaften der Gerätschaften eine Rolle. Die exakte Berechnung des Wiedereintrittszeitpunkts und -ortes bleibt daher eine Herausforderung für Experten und erfordert hochwertige Beobachtungsinstrumente. Die zahlreichen Kommentare und Fragen aus der Bevölkerung, die die ESA auf ihrem Blog und in sozialen Netzwerken erreichten, verdeutlichen das große öffentliche Interesse an solchen Ereignissen.

Es gibt eine Mischung aus Faszination, Besorgnis und humorvollen Kommentaren, aber auch berechtigte Fragen zur Sicherheit und zur möglichen militärischen Reaktion. Einige Nutzer fragten, warum das Objekt nicht durch Waffeneinsätze gezielt vernichtet wurde, um jedwede Risiken zu minimieren. Die Antwort liegt in den Kosten-Nutzen-Abwägungen, der relativ geringen Gefahr und der internationalen Zusammenarbeit, die einen verantwortungsvollen Umgang mit Weltraummüll fördern soll. Neben der wissenschaftlichen und sicherheitstechnischen Relevanz hat der Wiedereintritt von Cosmos-482 auch symbolischen Wert. Er erinnert an die bahnbrechenden sowjetischen Raumfahrtprojekte und an die Herausforderungen der damaligen Zeit.

Heute, mehr als fünf Jahrzehnte später, zeigen uns modernste Radarsysteme und internationale Kooperation, wie eng Geschichte, Technologie und Gegenwart verbunden sind und wie etablierte Raumfahrtagenturen wie die ESA eine Schlüsselrolle bei der Weltraumsicherheit einnehmen. Ein weiterer interessanter Aspekt liegt in der atmosphärischen Wissenschaft. Das nahezu kugelförmige Design der Landekapsel ermöglichte es, atmosphärische Dichte und deren Schwankungen bei sehr niedrigen Erdorbits besser einzuschätzen. Solche „versehentlichen“ wissenschaftlichen Erkenntnisse aus einem Raumfahrzeug, das ursprünglich andere Missionsziele verfolgte, zeigen den Wert der Beobachtung und Analyse selbst in Randlagen. Die Geschehnisse rund um Cosmos-482 verdeutlichen, dass der unkontrollierte Wiedereintritt von Altobjekten eine Realität bleibt.

Die Raumfahrt-Community arbeitet intensiv daran, Wiedereintritte besser vorherzusagen und gegebenenfalls kontrolliert durchzuführen, um Gefahren zu minimieren und wissenschaftliche Chancen zu nutzen. Während die Häufigkeit von Wiedereintritten mittlerer und kleinerer Objekte täglich ist, treten Objekte der Größe von Cosmos-482 nur selten auf. Für Zukunftsmissionen bedeutet dies, dass Konstruktionsprinzipien, die Haltbarkeit und Gestalt benennen, auch Auswirkungen auf die Wiedereintrittscharakteristik haben. Die optimale Gestaltung von Satelliten, zum Beispiel hinsichtlich Abbruchverhalten und Aerodynamik, wird bei der Planung immer entscheidender, nicht zuletzt um Umweltauswirkungen und Risiken zu minimieren. Abschließend lässt sich festhalten, dass die Geschichte des Cosmos-482 des sowjetischen Venera-Programms mehr ist als nur der Bericht über eine stählerne Kapsel, die vom Himmel fällt.

Sie steht stellvertretend für jahrzehntelange Raumfahrtentwicklung, das Zusammenspiel von Technik und Naturgesetzen sowie die globale Verantwortung, die mit dem Betrieb von Raumfahrzeugen verbunden ist. Die ESA und internationale Partner leisten dabei einen wichtigen Beitrag, indem sie Überwachung, Vorhersage und Kommunikation mit der Öffentlichkeit transparent und verständlich gestalten. Die Rückkehr von Cosmos-482 in die Erdatmosphäre bleibt ein faszinierendes Kapitel der Raumfahrtgeschichte, das zeigt, wie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im Weltraum miteinander verwoben sind und wie wichtig es ist, auch den alten Pionierarbeiten mit Respekt und neugieriger Beobachtung zu begegnen.