Mit dem Ende der steilen Entwicklungskurve, die Moore’s Law jahrzehntelang vorangetrieben hat, gewinnen unkonventionelle Rechenmethoden zunehmend an Bedeutung. Der Bedarf an energieeffizienteren, schnelleren und zugleich nachhaltiger agierenden Systemen führt zu einer intensiven Auseinandersetzung mit alternativen Paradigmen. Während Quantentechnologien und analoge Rechner bereits im Rampenlicht stehen, wird die reversible Berechnung als ein besonders vielversprechender Ansatz für maximale Energieeffizienz angesehen. Insbesondere die Umsetzung reversibler Berechnung mit mechanischen Verbindungen und Drehgelenken eröffnet neue Horizonte – von nanomechanischen Systemen bis zu molekularen Maschinen. Dieses Konzept basiert auf physikalisch reversiblen Operationen, die kaum oder gar keine Energie in Form von Wärme oder Entropie verschwenden.

Die theoretische Grundlage für dieses Bestreben liefert Landauers Prinzip. Dieses besagt, dass jede irreversible Berechnung – also jeder logische Schritt, der Information löscht – eine minimale Energiemenge von etwa 2,9 × 10⁻²¹ Joule bei Raumtemperatur freisetzen muss. Dieses fundamental thermodynamische Limit erlaubt es, die Effizienz heutiger Computertechnologien zu beurteilen. Moderne Hochleistungsprozessoren, zum Beispiel der AMD Ryzen Threadripper 7995WX, liegen dabei mit einem Energieverbrauch pro irreversibler Operation etwa neun Größenordnungen über diesem Limit. Diese Diskrepanz zeigt, dass trotz rascher Fortschritte in der Halbleitertechnologie der theoretisch maximale Wirkungsgrad in weiter Ferne liegt.

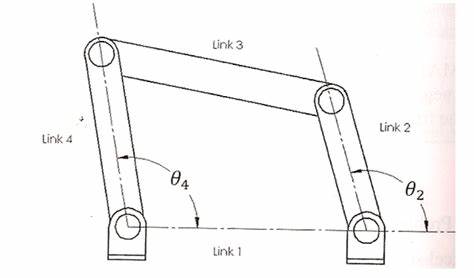

Die reversible mechanische Berechnung schafft an dieser Stelle eine faszinierende Schnittstelle zwischen Theorie und praktischer Implementierung. Von zentraler Bedeutung in solchen Systemen sind sogenannte Schlösser („locks“), die aus einfachen mechanischen Bauteilen wie zwei dreieckigen Elementen bestehen, die zueinander verschiebbar sind. Wenn das obere Dreieck vorwärts bewegt wird, blockiert es das untere und umgekehrt – ähnlich einem Schließmechanismus. Auf diese Weise wird in der Mechanik der Informationsfluss in Binärsignalen physikalisch gesichert und kontrolliert. Diese Schlösser können aus Federn, Drehgelenken und Hebeln bestehen, die zusammen komplexe logische Schaltungen ermöglichen.

Neben diesen Schlössern spielt eine Waage („balance“) eine zentrale Rolle für die Konsistenz der binären Darstellung. Sie besteht aus zwei solchen Schlössern sowie einem Hebel und sorgt dafür, dass immer entweder die „0“-Leitung oder die „1“-Leitung eines Bits aktiviert ist, niemals beide gleichzeitig. Durch das Einwirken eines Taktmechanismus wird diese Waage in Bewegung gesetzt und leitet den korrekten Informationszustand weiter. Damit wird auch gewährleistet, dass der Gesamtprozess reversibel bleibt – die Mechanik sorgt dafür, dass keine Zustände verloren gehen und der Energieverbrauch minimiert wird. Ein weiterer mechanischer Baustein ist das sogenannte Bellcrank-Hebelwerk, das zur gezielten Weiterleitung und Aufteilung von Signalen dient.

Damit lassen sich Wege der Kraftübertragung so lenken, dass es möglich wird, logische Funktionen wie das NAND-Gatter aus rein mechanischen Komponenten nachzubilden. Denn das NAND-Gatter stellt eine universelle Grundlage für alle digitalen Schaltungen dar und ermöglicht theoretisch jede erdenkliche Rechenoperation. Solche mechanischen Komponenten, zusammengesetzt aus einfachen Bewegungs- und Kraftübertragungselementen, können zu komplexen Rechenmaschinen verbunden werden. Die Eigenschaften physikalischer Reversibilität verhindern Verlustprozesse, die die Energieeffizienz drastisch vermindern würden. Ein besonders faszinierendes Beispiel dafür ist ein nanomechanisches Schloss, das nur in den Dimensionen von wenigen zehn Nanometern gefertigt werden kann und sich aus Kohlenstoff zusammensetzt.

Die Miniaturisierung auf molekularer Ebene verspricht eine nie dagewesene Dichte bei gleichzeitig sehr niedrigem Energieverbrauch. Praktische Herausforderungen bei der Umsetzung liegen jedoch in der Komplexität der mechanischen Fertigung auf Nanomaßstab, der Vermeidung von Reibungsverlusten und der Integration in bestehende Rechnersysteme. Die Kompatibilität mit klassischen elektronischen Bausteinen ist ebenfalls eine offene Forschungsfrage. Dennoch bieten diese mechanisch-reversiblen Rechner eine spannende Perspektive, besonders in Bereichen, die hohe Energieeffizienz verlangen, wie energieautarke Systeme, satellitengestützte Sensoren oder sogar zukünftige Quanten-Interface-Prozessoren. Darüber hinaus adressieren solche mechanischen Ansätze auch eine prinzipielle Einschränkung der modernen Halbleitertechnik: Die zunehmend kleineren Transistorstrukturen leiden unter zunehmendem Leckstrom und elektrischer Störung, die das Signal-Rausch-Verhältnis verschlechtern.

Mechanische Systeme mit klar definierten Zuständen und physikalischer Bewegung könnten diese Störeinflüsse minimieren, solange die Fertigungstechnologien weiter voranschreiten. Die Forschung rund um reversible mechanische Rechner wurde wesentlich von der Publikation „Mechanical Computing Systems Using Only Links and Rotary Joint“ vorangetrieben, in der ein Team um Ralph C. Merkle und Kollegen zeigte, dass durch die Kombination von simplen mechanischen Elementen Turing-vollständige Systeme entstehen können. Diese Systeme sind daher theoretisch in der Lage, jede berechenbare Funktion zu realisieren – eine beeindruckende Leistung für ein vollständig mechanisches Framework. Ein anschauliches Beispiel hierfür sind die interaktiven Demonstrationen, bei denen Nutzer die Funktionsweise von Schlössern, Waagen und mechanischen NAND-Gattern nachvollziehen können.

Diese verdeutlichen, wie mechanische Signale mit Gelenken und Hebeln logisch reagieren, Signale verzweigen oder blockieren und so letztlich digitale Logik abbilden. Die Komplexität kulminiert in einem beispielhaften mechanischen NAND-Gatter, das als Knotenpunkt alle Fäden zusammenführt und auf das binäre Eingangssignal reagiert, indem es genau eine Bahn für die Kraftübertragung öffnet, während alle anderen blockiert werden. Mit Blick auf die Zukunft könnten solche mechanischen Rechner-Konzepte in unterschiedlichen Nischenanwendungen eine Renaissance erleben. Besonders im Umfeld stark energiebegrenzter Systeme, mikroelektromechanischer Systeme (MEMS) oder auch in der molekularen Nanotechnologie eröffnen sie neue Perspektiven. Weiterhin regen sie dazu an, bekannte Grenzen zu hinterfragen und alternative Pfade in der Computertechnik zu erforschen – unabhängig von der klassischen Halbleiterherstellung.

Abschließend ist festzuhalten, dass reversible mechanische Rechner mit Verbindungen und Drehgelenken eine faszinierende Schnittstelle zwischen Ingenieurskunst, Physik und Informatik darstellen. Sie bieten Visionen für hocheffizientes Rechnen, das thermodynamisch optimiert ist und an der Schwelle zur Minimierung des unvermeidbaren Energieverlusts operiert. Die Kombination von traditionellem mechanischem Design mit modernster Nanotechnologie könnte so maßgeblich zum Fortschritt der Computertechnik beitragen und einer Welt Rechnung tragen, in der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit oberste Priorität genießen.

![Best Crypto Presale to Invest in April 2025 [Top Trending Cryptos] You Can’t Ignore!](/images/21D599A7-C603-4B66-A023-63B7C56CDD08)