Bitcoin-Mining ist in den letzten Jahren zu einem kontrovers diskutierten Thema geworden, insbesondere wegen seines enormen Energieverbrauchs. Im Jahr 2023 wurde geschätzt, dass das Mining von Bitcoin etwa 91 Terawattstunden (TWh) Strom verbraucht – eine Menge Energie, die größer ist als der gesamte Energieverbrauch Finnlands, eines Landes mit 5,5 Millionen Einwohnern, das 2022 rund 80 TWh nutzte. Diese Zahl allein wirkt alarmierend und führt häufig zur Kritik, dass Bitcoin eine enorme Umweltbelastung darstellt. Doch ist das wirklich die ganze Wahrheit? Und spielt der vergleichsweise hohe Energieverbrauch tatsächlich eine Rolle, wenn man das größere Bild betrachtet? Eine eingehendere Analyse zeigt, dass der Energieverbrauch von Bitcoin-Mining in einem umfassenderen Kontext betrachtet werden muss, der sowohl den Vergleich mit bestehenden Systemen als auch die Art und Weise, wie Energie im Mining eingesetzt wird, einschließt. Das Grundprinzip des Bitcoin-Minings basiert auf dem sogenannten Proof-of-Work-Verfahren, bei dem spezialisierte Computer (ASICs) komplexe mathematische Rätsel lösen, um das Recht zu erhalten, neue Transaktionsblöcke der Blockchain hinzuzufügen.

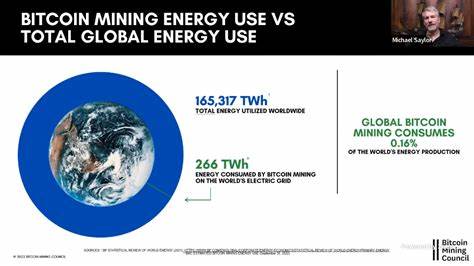

Dieser Prozess sichert das dezentrale Netzwerk und gewährleistet die Integrität der Währung. Er verbraucht jedoch eine erhebliche Menge an elektrischer Energie, weil zahlreiche Miner weltweit konkurrieren, wobei Energie in rechenleistungsgestützter Konkurrenz umgesetzt wird. Zum einen gilt, dass nur der Miner, der zuerst das mathematische Problem löst, die Bitcoin-Belohnung erhält, während alle anderen Miner ihre investierte Energie in diesem Rennen verlieren. Obwohl das auf den ersten Blick als Verschwendung erscheint, ist es notwendig, die Energie nicht isoliert zu betrachten. Der globale Stromverbrauch belief sich 2023 auf circa 29.

665 TWh. Damit macht der Bitcoin-Mining-Verbrauch weniger als 0,5 % des weltweiten Energieverbrauchs aus – relativ gesehen also eine sehr kleine Menge. Diese Perspektive relativiert die oftmals dramatisch dargestellten Zahlen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Vergleich mit etablierten alternativen Finanzsystemen. Das traditionelle globale Finanzsystem benötigt weitaus mehr Energie als Bitcoin.

Laut einer Schätzung aus dem Jahr 2014 verbraucht das gesamte Bankwesen etwa 660 TWh pro Jahr. Dazu zählen der Betrieb von Filialen, Geldautomaten, Rechenzentren und die Aktivitäten von Finanzinstitutionen weltweit – also mehr als das Siebenfache des aktuellen Bitcoin-Energieverbrauchs. Auch wenn diese Zahlen älter sind, geben sie eine Vorstellung darüber, wie energieintensiv bestehende Geldsysteme wirklich sind. Die Goldindustrie bietet einen weiteren Vergleichspunkt. Seit Jahrhunderten wurde Gold als Wertspeicher genutzt, was bedeutende Mengen an Energie für Abbau, Raffinierung und Transport erfordert.

Im Jahr 2020 lag der Stromverbrauch der Goldmine bei etwa 245 TWh, mit einer entsprechenden enormen CO₂-Emission von circa 145 Millionen Tonnen. Bitcoin scheint im Vergleich zu diesem traditionellen „wertgebundenen“ Bergbau einen vergleichsweise geringeren ökologischen Fußabdruck aufzuweisen. Ein oft übersehener Faktor ist zudem, wie Bitcoin-Miner ihren Energieeinsatz optimieren. Mining ist wirtschaftlich, solange die Erträge durch den Verkauf von Bitcoin die Stromkosten übersteigen; sobald die Kosten das Ertragspotenzial übersteigen, ist das Mining unrentabel und wird eingestellt. Dies schafft einen natürlichen Steuerungsmechanismus, der Miner dazu anhält, möglichst effiziente und günstige Energiequellen zu nutzen.

Viele Miner verlegen ihre Anlagen daher gezielt in Regionen mit kostengünstiger und überschüssiger Energie, wie zum Beispiel nahe Wasserkraftwerken in Sichuan, China, bevor die dortigen Restriktionen eingeführt wurden. Darüber hinaus werden sogenannte „Gas-Flaring“-Standorte genutzt, bei denen überschüssiges Erdgas an Produktionsstätten meist einfach verbrannt wird, da es sich nicht wirtschaftlich verarbeiten lässt. Miner installieren mobile Rechenzentren in der Nähe solcher Anlagen und nutzen diese Energie, die ansonsten ungenutzt verloren ginge. Diese Praxis trägt zur Verringerung von Methanemissionen bei, denn das Verbrennen von Gas ist umweltfreundlicher als das ungefilterte Entweichen von Methan, das eine höhere Klimawirkung besitzt. Die Standortwahl der Mining-Betriebe spielt ebenfalls eine Rolle beim Energieverbrauch.

In kalten Regionen wie Island, Nordkanada oder Sibirien können die Mining-Maschinen mit der kalten Außenluft gekühlt werden, was den Stromverbrauch für Klimatisierung und Kühlung erheblich senkt. Dies senkt sowohl die Betriebskosten als auch den Energieverbrauch pro Recheneinheit signifikant. Die Diskussion um Bitcoin-Mining und seine Umweltverträglichkeit sollte außerdem immer im Rahmen breiterer gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Aspekte geführt werden. Jede Form von Gelderhaltung und -transfer benötigt Energie – sei es digital oder physisch. Das Fälschen von Währungen wird von Staaten mit aufwändigen, energieintensiven Methoden bekämpft und diese Sicherheitsvorkehrungen schlagen sich in der Energiebilanz bestehender Geldsysteme nieder.

Bitcoin nutzt einen anderen Ansatz, der die Produktionskosten solch als integralen Bestandteil der Sicherheit begreift und so Vertrauen in die digitale Währung herstellt. Die grundsätzliche Kritik, die sich gegen Bitcoin-Mining richtet, fokussiert sich also oftmals auf die reine Zahl des Energieverbrauchs, ohne zu berücksichtigen, ob diese Energie sinnvoll, effizient und verantwortungsvoll genutzt wird. Dabei gilt: Unsere Welt verfügt über mehr als ausreichend Energiepotenzial, allerdings besteht das eigentliche Problem in der Verteilung, im Zugang und in der Nutzungseffizienz. So wenig hilfreich es ist, Lebensmittelverschwendung zu kritisieren, ohne die Logistik der Hungerbekämpfung zu verbessern, so wenig sinnvoll ist es, Bitcoin nur wegen seines Energieverbrauchs zu verurteilen. Zudem zeigt die Entwicklung der Branche Bewegung hin zu nachhaltigen Lösungen.

Die Integration erneuerbarer Energien zusammen mit der oben beschriebenen Effizienzsteigerung macht das Mining zunehmend ressourcenschonend. Die Umstellung auf leistungsfähigere Mining-Hardware, intelligente Verlagerung der Produktionsstätten zu energieüberschüssigen Standorten und technische Innovationen wirken sich positiv auf den ökologischen Fußabdruck aus. In der Gesamtbetrachtung bleibt Bitcoin-Mining also keine reine Energieverschwendung, sondern eher ein System, das in einem globalen Energiemarkt operiert und kontinuierlich Anpassungen vornimmt, um profitabel und effizient zu bleiben. Im Vergleich mit traditionellen Finanzsystemen, industrielle Edelmetallgewinnung und weitere Wirtschaftszweige verliert die Kritik an der Umweltfreundlichkeit deutlich an Schärfe. Wer Bitcoin als Umweltproblem darstellt, übersieht die komplexen Zusammenhänge und den Innovationsdruck, der zu nachhaltigerer Energieverwendung führt.

Die Zukunft wird zeigen, wie das Zusammenspiel zwischen dezentralen Finanzsystemen, Energieverbrauch und nachhaltiger Entwicklung sich weiter gestaltet – klar ist jedoch, dass ein differenzierter Blick auf die Fakten und Zusammenhänge wesentlich sinnvoller ist als vereinfachende Panikmache.