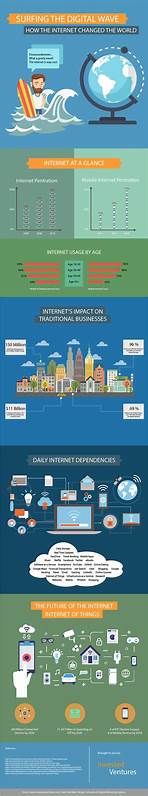

Die Digitalisierung und der technologische Fortschritt verändern stetig die Bildungslandschaft weltweit. Insbesondere der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) stellt nicht nur eine Chance, sondern auch eine Herausforderung dar. Während KI-gestützte Tools Studierenden beim Lernen und Arbeiten unterstützen können, wächst gleichzeitig die Sorge über den möglichen Missbrauch von KI zur Täuschung. In diesem Szenario entsteht ein neues Problem: Ehrliche Studierende werden verdächtigt, ihre Arbeiten mithilfe von KI generiert zu haben, und müssen jetzt den Beweis erbringen, dass sie keine fremde Hilfe in Anspruch genommen haben. Diese Entwicklung bringt erhebliche Stressfaktoren für die Betroffenen mit sich und wirft grundsätzliche Fragen zu Fairness und Prüfungsformate auf.

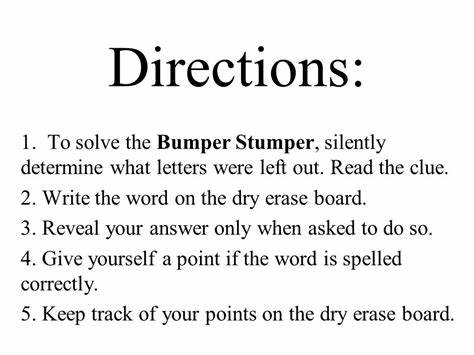

Die Geschichte von Leigh Burrell, einer jungen Studentin aus Houston, zeigt exemplarisch die Schwierigkeiten, die mit solchen Verdachtsmomenten einhergehen können. Sie erhielt eine Null auf eine wichtige Semesterarbeit, weil ihr Professor vermutete, sie habe einen KI-Chatbot zur Erstellung genutzt. Doch die Studentin konnte durch detaillierte Nachweise – wie Zeitstempel im Google-Docs-Verlauf und umfassende Dokumentationen ihres Arbeitsprozesses – nachweisen, dass sie die Arbeit eigenständig über mehrere Tage hinweg geschrieben und überarbeitet hatte. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass traditionelle Methoden der Betrugserkennung zunehmend an ihre Grenzen stoßen. KI-Erkennungssoftware, wie jene von Turnitin, liefert oft Fehlalarme.

Sie analysieren Muster und Sprachstrukturen, die fälschlich als von KI erzeugt interpretiert werden können, selbst wenn der Inhalt authentisch ist. Das führt nicht nur zu ungerechtfertigten Sanktionen, sondern auch zu einer Atmosphäre der Unsicherheit und Frustration bei Studierenden, die sich zunächst als Opfer falscher Vorwürfe sehen. Der Aufwand, sich gegen solche Anschuldigungen zu wehren, ist enorm. Neben der emotionalen Belastung bedeutet dies auch eine zusätzliche Zeitinvestition, etwa in Form von mühsam zusammengetragenen Dokumentationen von Schreib- und Bearbeitungsprozessen. Manche Studierende filmen ihre Arbeitssessions oder speichern kontinuierlich ihre Bildschirmaktivitäten, um transparent nachweisen zu können, dass kein unerlaubter Einsatz von KI stattfand.

Dieser Mehraufwand lenkt sie jedoch vom eigentlichen Lernprozess ab und wirkt sich negativ auf ihre akademische Leistung aus. Zugleich zeigt die Problematik grundlegende Schwachstellen im derzeitigen Umgang mit KI in Bildungseinrichtungen auf. Lehrende stehen unter dem Druck, Plagiate und Täuschungen zu unterbinden, sehen sich aber Mittel gegenüber, die teils unzuverlässig sind und nicht zwischen Betrug und harter ehrlicher Arbeit unterscheiden können. Dies führt zu einem Klima, das daher sowohl Studierende als auch Lehrpersonen belastet und die Vertrauensbasis erschüttert. Die zugrundeliegende Frage ist, wie mit den neuen technischen Möglichkeiten verantwortungsvoll umgegangen werden kann, damit Innovationen als Lernhilfen genutzt werden, ohne dabei die Integrität akademischer Leistungen aufs Spiel zu setzen.

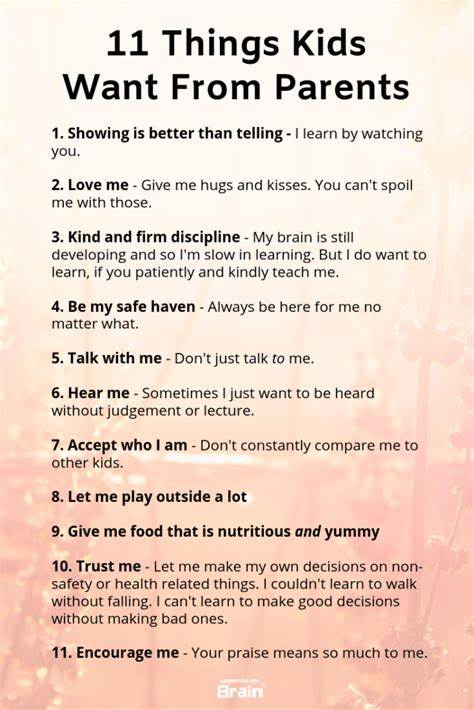

Ansätze, um dieser Herausforderung zu begegnen, beinhalten eine Kombination aus technischer, pädagogischer und rechtlicher Perspektive. Technisch müssen Erkennungssoftware verbessert und an die Realität angepasst werden, sodass Fehlalarme minimiert werden. Pädagogisch ist es notwendig, transparente Kommunikationswege zwischen Lehrenden und Lernenden zu fördern und klare Richtlinien für den Umgang mit KI-Werkzeugen zu etablieren. Rechtlich könnten Schutzmechanismen implementiert werden, die bei unbegründeten Betrugsvorwürfen schnelle und faire Überprüfungen garantieren. Ein wichtiger Schritt ist, den Fokus weg von reiner Verdachtsbekämpfung hin zu Unterstützung und Bildung zu verschieben.

Studierende sollten ermutigt werden, KI als Werkzeug zu verstehen, das sie sinnvoll im Lernprozess einsetzen können, ohne dessen Nutzung zu verschleiern oder zu missbrauchen. Hochschulen könnten Workshops anbieten, die den bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit KI thematisieren. Auch Lehrende sollten für die Herausforderungen der KI-Ära sensibilisiert und in Erkennungsmethoden sowie im Umgang mit Verdachtsfällen geschult werden. So wird verhindert, dass automatisierte Systeme und Vorurteile zu unrecht Fehlinterpretationen und Sanktionen rechtfertigen. Der technologische Wandel ist nicht aufzuhalten, und die Integration von KI wird zunehmend selbstverständlich im Alltag von Studierenden werden.

Daher ist es entscheidend, Rahmenbedingungen zu schaffen, die sowohl die Chancen als auch die Risiken berücksichtigen. Nur so kann eine faire und fördernde Lernumgebung aufrechterhalten werden, in der ehrliche Studierende nicht den Kopf für etwas hinhalten müssen, das sie nie getan haben. Abschließend verdeutlicht der Fall von Leigh Burrell, dass wir uns noch am Anfang eines komplexen gesellschaftlichen Prozesses befinden, in dem Bildungssysteme ihre Prüfungs- und Bewertungsmechanismen neu denken müssen. Dabei sind Offenheit, Dialog und auch Geduld gefragt, um die Balance zwischen Innovationsfreude und akademischer Ehrlichkeit zu finden. Ehrliche Studierende verdienen Unterstützung und Vertrauen, keine Vermutungen, die sie zusätzlich belasten.

Eine nachhaltige Lösung liegt darin, die Bildungswelt stärker auf die Herausforderungen der KI-Ära auszurichten und so langfristig eine faire sowie motivierende Lernkultur zu fördern.