In der heutigen digitalen Welt ist der Computer für viele Menschen unverzichtbar geworden. Insbesondere macOS hat sich mit seinen Sicherheitsmechanismen einen Namen gemacht, die sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene vor schädlicher Software schützen sollen. Ein zentraler Baustein dieses Schutzsystems ist das sogenannte Quarantäne-Bit. Es wird automatisch gesetzt, sobald eine Datei aus dem Internet heruntergeladen wird und soll verhindern, dass schädliche Programme unbemerkt ausgeführt werden. Doch trotz dieser gut gemeinten Funktion sorgt die damit verbundene Fehlermeldung immer wieder für Frust und Verwirrung bei Anwendern – selbst bei technisch versierten Nutzern.

In diesem Beitrag wird erläutert, warum gerade die Fehlermeldung „Die App ist beschädigt und kann nicht geöffnet werden“ irreführend ist, was das Quarantäne-Bit genau bewirkt und wie man als Nutzer sinnvoll damit umgehen kann. Außerdem gibt es praktische Tipps, wie Sie den Ärger mit dieser Sicherheitsmaßnahme auf macOS minimieren können. Sobald man eine Anwendung oder Datei auf einem Mac herunterlädt, wird das Betriebssystem aktiv und setzt eine bestimmte Kennzeichnung, das sogenannte Quarantäne-Bit, auf die Datei. Dieses Bit signalisiert macOS, dass die Datei aus einer potenziell unsicheren Quelle stammt. Für den Schutz weniger erfahrener Benutzer ist diese Funktion sehr wichtig, denn sie bietet eine Barriere gegen Programme, die schädliche Absichten verfolgen könnten.

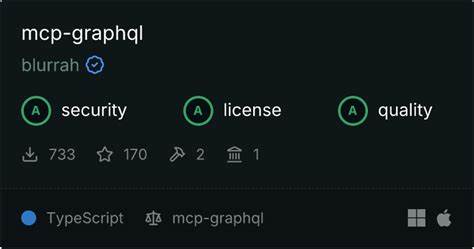

Apple hat die Sicherheitsarchitektur bewusst komplex gestaltet: Entwickler müssen ihre Software zertifizieren lassen, Betriebssystemkomponenten wie GateKeeper überprüfen den Ursprung und die Vertrauenswürdigkeit einer Anwendung, und viele Apps aus dem App Store profitieren von diesen Schutzmechanismen. Allerdings gibt es zahlreiche Anwendungen, gerade aus dem Open-Source- oder Indie-Bereich, die nicht offiziell von Apple signiert sind. Solche Apps, die man etwa über alternative Quellen wie GitHub oder den Paketmanager Homebrew bezieht, setzen macOS auf die Probe – und führen oft zu der besagten Fehlermeldung. Hier liegt auch das Problem: Ist die Meldung „Librewolf.app ist beschädigt und kann nicht geöffnet werden“ tatsächlich wahr? Die Antwort lautet: Nein.

Weder ist die Anwendung beschädigt, noch kann sie nicht geöffnet werden. Vielmehr ist das Quarantäne-Bit auf die Datei gesetzt, wodurch das System das Öffnen temporär verhindert, bis der Nutzer das ausdrücklich erlaubt oder die Datei von der Quarantäne entbindet. Die Nutzung solcher Formulierungen wie „beschädigt“ verängstigt Anwender unnötig und kann dazu führen, dass sie die Sicherheitsschleife neben der eigentlichen Gefahr als Fehler wahrnehmen – oder im schlimmsten Fall unsichere Empfehlungen im Internet befolgen, um die Sperre zu umgehen. Die Frage ist also, wie Apple seine Fehlermeldungen verbessern könnte, damit sie einerseits deutlich machen, dass es sich nicht um „Beschädigung“ handelt, andererseits aber meist genau den Effekt haben, den Schutz ernst zu nehmen. Ein pragmatischer Vorschlag wäre eine klarere, informativere Message, die Nutzer darauf hinweist, dass die Datei aus einer unbekannten Quelle stammt, deshalb unter Quarantäne steht, und dass sie diese Schutzhürde nur dann aufheben sollten, wenn sie dem Entwickler vertrauen.

Formulierungen wie „Diese Anwendung wurde nicht offiziell von Apple überprüft und befindet sich im Quarantänestatus. Wenn Sie der Quelle vertrauen, können Sie das Quarantäne-Bit entfernen, um die App auszuführen“ wären deutlich hilfreicher und ehrlicher als „beschädigt“. Gerade technisch versierte Anwender, die beispielsweise Software über den Paketmanager Homebrew installieren, kennen die immer wiederkehrenden Hürden, die das Quarantäne-Bit mit sich bringt. Homebrew bietet von Haus aus eine Möglichkeit, das Quarantäne-Bit zu umgehen, indem Installationsbefehle mit dem Parameter --no-quarantine ausgeführt werden. Dennoch ist es leicht, diesen Parameter zu vergessen, was dann bei jedem Update zu erneuten Fehlermeldungen führt.

Ein praktischer und dauerhafter Workaround ist das Hinzufügen der Option --no-quarantine zu den Homebrew Cask Einstellungen in der Shell-Konfigurationsdatei wie ~/.zshrc. Dadurch wird das Quarantäne-Bit bei zukünftigen Installationen und Updates automatisch nicht gesetzt, was das Arbeiten mit nicht-signierten Apps erheblich erleichtert. Dennoch bleibt hier eine gewisse Unsicherheit, da grundsätzlich das Vertrauen in die Quelle vorausgesetzt wird – was nicht immer der beste Weg ist, Sicherheit zu gewährleisten. Wer nicht nur bei einzelnen Dateien diesem Mechanismus umgehen möchte, sondern komplett auf das Quarantäne-System verzichten will, kann das ebenfalls tun.

Durch einen einfachen Befehl in macOS mit administrativen Rechten lässt sich die komplette Quarantäne-Funktion abschalten. Diese Methode wird jedoch ausdrücklich nicht empfohlen, da sie ein bedeutendes Sicherheitsrisiko darstellt. Die Schutzfunktion vor bösartigen Programmen oder Phishing-Apps entfällt damit vollständig. Eine elegantere Herangehensweise im Alltag ist, das Quarantäne-Bit selektiv via grafischer Nutzeroberfläche zu entfernen oder durch Rechtsklick und das Öffnen über das Kontextmenü gelegentlich zu umgehen. Gerade letzteres stößt auf Nutzerfreundlichkeit, da macOS bei signierten und notarierten Apps diese Sicherheitsabfrage oft umgeht und so einen einfachen, vertrauenswürdigen Weg bietet.

Für den technisch versierten Nutzer gibt es zudem die Möglichkeit, das Quarantäne-Bit per Terminal-Befehl xattr -dr com.apple.quarantine <Dateipfad> zu entfernen. Dies ist eine schnelle Methode, um einzelne Programme oder Dateien manuell für den Start freizugeben, ohne die gesamte Quarantäne-Funktion deaktivieren zu müssen. Insgesamt zeigt sich, dass das macOS Quarantäne-Bit eine sinnvolle Sicherheitsschicht bietet, die jedoch durch eine missverständliche Fehlermeldung an Wirkung und Nutzerfreundlichkeit verliert.

Oft wird die Meldung falsch verstanden, was gerade weniger erfahrene Anwender verunsichert und den Eindruck erweckt, die heruntergeladene Software sei fehlerhaft oder unsicher. Besser formulierte Hinweise innerhalb des Systems könnten das Nutzererlebnis deutlich verbessern, ohne die Schutzfunktion zu kompromittieren. Apple könnte von einer klareren Kommunikation profitieren, die transparent erklärt, warum die Anwendung im Quarantäne-Modus ist, und gleichzeitig Nutzer ermutigt, nur dann eigene Maßnahmen einzuleiten, wenn sie den Entwickler oder die Quelle vertrauenswürdig finden. Für Anwender, die häufig Programme außerhalb des offiziellen App Stores oder unsignierte Software nutzen, stellt die permanente Einstellung in Homebrew oder das manuelle Entfernen des Quarantäne-Bits praktikable Lösungen dar. Dennoch ist Vorsicht geboten, um aus Bequemlichkeit nicht die ganze Schutzschicht zu entfernen und somit Sicherheitslücken zu schaffen.

Am Ende bleibt festzuhalten, dass das Quarantäne-Bit ein zweischneidiges Schwert ist: es schützt, sorgt aber durch fehlerhafte oder schlecht formulierte Fehlermeldungen für Frust und Verwirrung. Eine Verbesserung der Kommunikation auf Systemebene würde sowohl die Sicherheit als auch die Nutzerfreundlichkeit von macOS spürbar erhöhen. Bis dahin sollten Nutzer, insbesondere technisch versierte, die genannten Workarounds kennen und bewusst einsetzen, um ihren Mac optimal zu nutzen – ohne auf den Schutz zu verzichten.