Der Wohlstand arbeitender Nationen ist ein zentrales Thema in der wirtschaftlichen und sozialen Dynamik unserer Zeit. Dabei spielen Arbeit, Produktivität und soziale Strukturen eine bedeutende Rolle, wenn es darum geht, den Lebensstandard zu erhöhen und die wirtschaftliche Stabilität zu sichern. In einer zunehmend globalisierten Welt hat sich gezeigt, dass der Wohlstand nicht nur von natürlichen Ressourcen oder Kapitalmengen abhängt, sondern vor allem von der Qualität und Verfügbarkeit von Arbeit sowie von der Art und Weise, wie Arbeit organisiert und gewertet wird. Dieses Konzept steht im Mittelpunkt zahlreicher wirtschaftlicher Studien und politischen Strategien, die darauf abzielen, Wohlstand breitflächig und nachhaltig zu sichern. Dabei sind die Herausforderungen und Chancen, die sich für arbeitende Nationen ergeben, vielschichtig und komplex.

Zunächst ist es wichtig zu verstehen, dass der Wohlstand einer Nation eng mit der Erwerbstätigkeit ihrer Bevölkerung verknüpft ist. Arbeit wirkt sich unmittelbar auf das individuelle Einkommen, den Konsum und damit auf das Bruttoinlandsprodukt aus. Je höher die Erwerbsquote und je qualifizierter die Arbeitskräfte sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Nation wirtschaftlichen Wohlstand erzielt. Doch Arbeit allein reicht nicht aus, um den Wohlstand voranzutreiben. Entscheidend ist die Produktivität: Wie viel Wert schaffen die Menschen durch ihre Tätigkeiten? Technologischer Fortschritt, Innovationen, Investitionen in Bildung und berufliche Aus- und Weiterbildung erhöhen die Produktivität und sorgen so für größeren Wohlstand.

Die Struktur der Arbeit hat sich im Laufe der Jahrzehnte erheblich verändert. Während früher überwiegend manuelle und industrielle Tätigkeiten den Arbeitsmarkt dominierten, prägen heute vor allem Dienstleistungen, digitale Berufe und wissensintensive Branchen die Wirtschaft vieler arbeitender Nationen. Diese Transformation bringt sowohl Vorteile als auch Herausforderungen mit sich. Auf der einen Seite eröffnen neue Arbeitsfelder Chancen für eine bessere Verteilung von Einkommen und eine stärkere Einbindung unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen. Auf der anderen Seite entstehen durch Automatisierung und Globalisierung neue Risiken, insbesondere für weniger qualifizierte Arbeitskräfte und traditionelle Industriezweige.

Ein weiteres entscheidendes Element für den Wohlstand sind soziale sowie arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen. Gerechte Löhne, soziale Sicherungssysteme, Arbeitsschutz und die Möglichkeit zur Mitbestimmung sind Faktoren, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer motivieren und befähigen, produktiv und nachhaltig am Arbeitsleben teilzunehmen. Nationen, die auf ein integratives und soziales Arbeitsmodell setzen, können nicht nur Ungleichheit reduzieren, sondern auch soziale Spannungen vermeiden, welche den wirtschaftlichen Erfolg beeinträchtigen könnten. Der demografische Wandel beeinflusst ebenfalls maßgeblich die Perspektiven des Wohlstands. In vielen entwickelten Ländern altern die Bevölkerungen, was zu einem Rückgang der erwerbsfähigen Bevölkerung führt.

Um dem entgegenzuwirken, setzen einige Staaten auf gezielte Zuwanderungspolitik sowie Maßnahmen zur Aktivierung älterer Arbeitskräfte und Frauen. Gleichzeitig gewinnt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf an Bedeutung, um auch junge Generationen zu motivieren und langfristig in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Global betrachtet ist die Vernetzung der Märkte und die internationale Arbeitsteilung ein zentrales Merkmal unseres Wirtschaftssystems. Die Offenheit gegenüber Handel und Investitionen kann zur Steigerung des Wohlstands beitragen. Doch sie ist auch mit Risiken wie sozialer Ungleichheit und einer Verwundbarkeit gegenüber globalen Krisen verbunden.

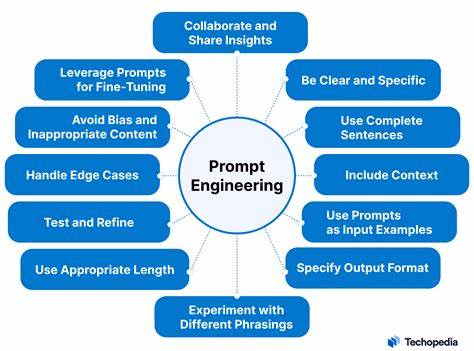

Staaten sind somit gefordert, wirtschaftspolitische Maßnahmen zu ergreifen, die ihre Arbeitsmärkte resilient machen. Bildung, technologische Anpassung und soziale Schutzmechanismen spielen dabei eine wesentliche Rolle. Auch die Nachhaltigkeit gewinnt zunehmend an Bedeutung für den Wohlstand arbeitender Nationen. Die Ressourcennutzung und die Umweltverträglichkeit wirtschaftlicher Tätigkeiten sind entscheidend, um langfristige Wohlstandsentwicklung sicherzustellen. Grüne Technologien und eine nachhaltige Wirtschaftspolitik können helfen, neue Arbeitsplätze zu schaffen und gleichzeitig ökologische Schäden zu minimieren.