Die Diskussion um den Einsatz von Bitcoin und anderen Kryptowährungen als Reservevermögen gewinnt weltweit an Bedeutung, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten und Inflation. Trotz der wachsenden Popularität von Bitcoin bleibt die Schweizerische Nationalbank (SNB) zurückhaltend und lehnt die Verwendung von Bitcoin als offizielles Reservevermögen entschieden ab. Die Haltung des SNB-Vorsitzenden wirft ein Schlaglicht auf die aktuelle geldpolitische Sichtweise und die Herausforderungen, denen sich traditionelle Zentralbanken im Zeitalter der Digitalisierung gegenübersehen. Bitcoin, oft als digitales Gold bezeichnet, hat seit seiner Einführung 2009 eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen. Viele Befürworter sehen in diesem dezentralisierten digitalen Asset eine Möglichkeit, Wert aufzubewahren, die unabhängig von staatlicher Kontrolle und Inflationsrisiken ist.

Vor allem in Ländern mit instabiler Währung wird Bitcoin als Schutz vor Währungsentwertung genutzt. Trotzdem bleibt für zentrale Institutionen wie die SNB die Zuverlässigkeit, Stabilität und Regulierbarkeit von Vermögenswerten entscheidend, wenn es um die Diversifikation der Währungsreserven geht. Die nationale Geldpolitik der Schweiz ist traditionell von Stabilität und Vertrauen geprägt. Die SNB verwaltet Währungsreserven, um den Schweizer Franken zu stabilisieren und die wirtschaftliche Ordnung zu gewährleisten. In dieser Funktion ist das Hauptziel, Einlagen sicher und liquide zu halten, um eingreifen zu können, wenn wirtschaftliche Schocks auftreten.

Bitcoin hingegen zeichnet sich durch hohe Volatilität und begrenzte regulatorische Rahmenbedingungen aus, was seine Eignung als Reservevermögen in den Augen der SNB grundsätzlich in Frage stellt. Ein zentrales Argument des SNB-Vorsitzenden gegen Bitcoin als Reservemittel ist die extreme Preisschwankung. Die Werte von Bitcoin können innerhalb kurzer Zeiträume stark ansteigen oder fallen, was das Risiko birgt, die Stabilität der Währungsreserven zu gefährden. Diese Unbeständigkeit steht im Gegensatz zu traditionellen Reservewährungen wie US-Dollar, Euro oder Gold, deren Wertentwicklung vergleichsweise stabil und vorhersehbar ist. Die SNB legt Wert darauf, dass Reserven in erster Linie Sicherheit und berechenbare Renditen bieten, was bei Bitcoin nicht gewährleistet ist.

Darüber hinaus gibt es technische und regulatorische Hürden. Die Blockchain-Technologie, die Bitcoin zugrunde liegt, ist zwar innovativ, jedoch komplex und noch im Entwicklungsprozess hinsichtlich Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit. Zentralbanken benötigen klar definierte Standards und regulatorische Klarheit, bevor sie digitale Assets in ihre Portfolios aufnehmen. Die unklare Rechtslage und die potenzielle Nutzung von Kryptowährungen für illegale Aktivitäten erhöhen die Vorsicht seitens der SNB. Ein weiterer Gesichtspunkt ist die begrenzte Akzeptanz als Zahlungsmittel im Finanzsystem.

Obwohl Bitcoin zunehmend von Einzelhändlern und institutionellen Investoren genutzt wird, ist seine allgemeine Akzeptanz als offizielles Zahlungsmittel weltweit noch gering. Eine Währung, die als Reservevermögen dienen soll, muss einen breiten Akzeptanz- und Vertrauensgrad aufweisen, welcher bei Bitcoin derzeit noch nicht existiert. Trotz dieser ablehnenden Haltung hat die Schweizerische Nationalbank das ökonomische Potenzial von Blockchain-Technologien und digitalen Währungen längst erkannt. Die SNB beteiligt sich aktiv an Forschungsprojekten und Kooperationen, um die Möglichkeiten digitaler Zentralbankwährungen (CBDCs) zu prüfen. Ziel ist es, den Zahlungsverkehr effizienter und moderner zu gestalten, ohne jedoch die Risiken einer Überhitzung des Finanzsystems durch unregulierte Kryptowährungen einzugehen.

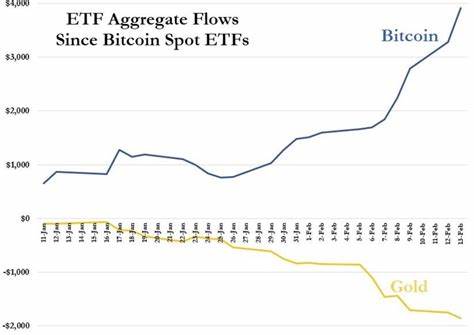

Die globale Entwicklung zeigt, dass unterschiedlichste Zentralbanken Kryptowährungen unterschiedlich bewerten. Während einige Nationen der Integration von Bitcoin als Teil ihrer internationalen Reserven offen gegenüberstehen, bevorzugen andere – allen voran die Schweizerische Nationalbank – einen vorsichtigen, abwartenden Ansatz. Diese Differenzierung resultiert aus der jeweiligen geldpolitischen Ausrichtung, wirtschaftlichen Stabilität und regulatorischen Infrastruktur. Für Anleger und Beobachter bietet die Haltung der SNB auch eine wichtige Orientierung. Trotz des Hypes um Bitcoin und Kryptowährungen insgesamt bleibt die offizielle Anerkennung dieser digitalen Assets in der traditionellen Finanzwelt begrenzt und unterliegt strengen Kriterien.

Für die Schweizer Nationalbank steht die Sicherheit des Finanzsystems an erster Stelle, weshalb digitale Währungen vorerst nicht als geeignete Ergänzung zu den bestehenden Reserven gelten. Zukunftsprognosen legen nahe, dass sich die Rolle von Kryptowährungen und digitalen Assets im globalen Finanzsystem weiterentwickeln wird. Innovationen in der Technologie und verstärkte Regulierung könnten die Akzeptanz von Bitcoin und ähnlichen Kryptowährungen als Reserveanlagen mittel- bis langfristig fördern. Dennoch bedarf es noch erheblicher Fortschritte sowohl in technischer Hinsicht als auch in der rechtlichen Einordnung, bevor Zentralbanken wie die SNB diesen Schritt wagen. Abschließend lässt sich sagen, dass die ablehnende Position des SNB-Vorsitzenden eine durchaus nachvollziehbare Reaktion auf die derzeitigen Herausforderungen und Unsicherheiten im Zusammenhang mit Bitcoin als Reservevermögen ist.

Die Schweizer Nationalbank bleibt somit ein Beispiel für die vorsichtige und verantwortungsbewusste Haltung traditioneller Finanzinstitutionen gegenüber disruptiven Innovationen im Bereich Geld und Währung. Die Balance zwischen Innovation und Stabilität wird dabei auch künftig das ausschlaggebende Kriterium für geldpolitische Entscheidungen sein.