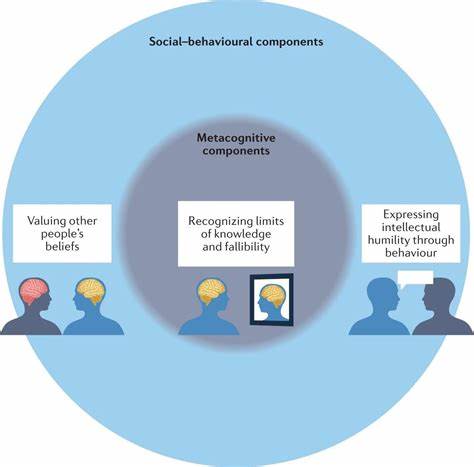

Intellektuelle Demut ist ein Konzept, das in Zeiten gesellschaftlicher Spaltungen und eines tiefgreifenden Informationsüberflusses immer relevanter wird. Sie beschreibt die Fähigkeit, die eigenen Wissensgrenzen zu erkennen und anzuerkennen, dass die eigenen Überzeugungen möglicherweise falsch sein könnten. Diese Haltung ist nicht nur ein Zeichen geistiger Reife, sondern birgt auch das Potenzial, persönliche Denkfehler zu reduzieren und gesellschaftliche Polarisation abzubauen. Die Wurzeln intellektueller Demut sind sowohl philosophisch als auch psychologisch. Philosophen betrachten sie oft als eine Tugend, die zwischen intellektueller Arroganz und intellektueller Unterwürfigkeit vermittelt – ein Gleichgewicht, das situationsabhängig variiert und je nach Kontext unterschiedlich ausgeprägt sein sollte.

Psychologische Wissenschaftler sehen intellektuelle Demut als eine Metakognition, die es Menschen erlaubt, ihr Wissen kritisch zu reflektieren und gleichzeitig offen für alternative Ansichten und neue Informationen zu sein. Obwohl diese Konzepte variieren, sind sich Experten einig, dass die Kernkomponenten darin bestehen, die eigenen Wissenslücken zu erkennen und sich der eigenen Fehlbarkeit bewusst zu sein. Dieses Bewusstsein kann sich in verschiedenen Verhaltensweisen äußern, etwa darin, wie Menschen mit anderen kommunizieren, wie sie auf Kritik reagieren oder wie sie Entscheidungen treffen. Ein wichtiger Aspekt ist die Messung intellektueller Demut. Forscher verwenden dabei häufig Fragebögen, die entweder das generelle Persönlichkeitsmerkmal der intellektuellen Demut erfassen oder spezifische Situationen betrachten, in denen intellektuelle Demut zum Ausdruck kommen kann.

Während Trait-Fragebögen ein umfassendes Bild über die allgemeine Ausprägung geben, sind situative oder State-Messungen dafür besser geeignet, das variierende Auftreten intellektueller Demut in konkreten Kontexten zu erfassen. Neben Selbstberichten werden auch Verhaltensaufgaben eingesetzt, bei denen Teilnehmer etwa die Bereitschaft zeigen, Fragen an sachkundigere Personen abzugeben oder ihr Urteil zu revidieren, wenn neue Informationen hinzukommen. Solche Methoden gelten oft als weniger anfällig für Verzerrungen, da sie reale Handlungen abbilden im Gegensatz zu Selbstwahrnehmungen, die sozial erwünschtes Antwortverhalten beinhalten können. Es gibt jedoch auch zahlreiche Herausforderungen und Barrieren, die der intellektuellen Demut entgegenstehen. Auf persönlicher Ebene führen kognitive Verzerrungen, wie etwa die Überschätzung des eigenen Wissens oder der sogenannte Bestätigungsfehler, dazu, dass Menschen an ihren Überzeugungen festhalten.

Auch das Unbehagen gegenüber Unsicherheit spielt eine Rolle. Viele empfinden Ungewissheit als bedrohlich und neigen daher dazu, extremistische Haltungen einzunehmen und alternative Sichtweisen abzulehnen. Auf sozialer Ebene wirken Gruppenzugehörigkeiten und das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung als starke Hemmnisse. Menschen sind häufig bestrebt, die Ideologien ihrer Gemeinschaft zu unterstützen, um ihre Stellung zu sichern oder soziale Bindungen zu festigen. Dies kann dazu führen, dass sie intellektuelle Demut gegenüber Gruppennormen vermeiden, selbst wenn diese im Widerspruch zu Fakten stehen.

Kulturelle Faktoren prägen ebenfalls die Förderung oder Hemmung intellektueller Demut. Gesellschaften, die kollektive Werte und soziale Abhängigkeiten betonen, wie manche ostasiatische Kulturen, fördern häufig eine kontextbezogenere und vorsichtigere Denkweise. Im Gegensatz dazu betonen individuell orientierte Kulturen oft einen selbstbewussteren, manchmal sogar dogmatischen Umgang mit Überzeugungen. Diese unterschiedlichen kulturellen Ausrichtungen beeinflussen die allgemeine Bereitschaft, Gewissheiten in Frage zu stellen und Wissenslücken einzugestehen. Die Bedeutung intellektueller Demut zeigt sich auf verschiedenen Ebenen.

Auf gesellschaftlicher Ebene kann sie helfen, Polarisierungen zu verringern und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. Menschen, die intellektuell demütig sind, zeigen eine höhere Toleranz gegenüber abweichenden Meinungen und sind weniger geneigt, Gegner als moralisch oder intellektuell minderwertig abzuwerten. Sie suchen eher den Dialog und sind offener für Kompromisse, was für funktionierende demokratische Diskurse essenziell ist. Auch persönliche Vorteile sind evident. Intellektuelle Demut steht im Zusammenhang mit einer besseren Fähigkeit, Informationen kritisch zu bewerten, Fehlurteile zu vermeiden und sich vor Fehlinformation zu schützen – etwa bei Gesundheitsthemen wie Impfungen.

Zudem fördert sie Lernbereitschaft, Wissensaneignung und akademischen Erfolg, da die Anerkennung eigener Wissenslücken Motivation für vertiefte Auseinandersetzung und Feedbackannahme schafft. Auf der zwischenmenschlichen Ebene kann intellektuelle Demut die Beziehungsqualität erhöhen. Wer eigene Fehlbarkeit anerkennt, neigt zu größerer Empathie, ist zugänglicher für andere Sichtweisen und fördert konstruktiven Streit statt destruktive Konflikte. Auch das Wohlbefinden scheint davon zu profitieren, solange intellektuelle Demut kontextsensitiv ausgeübt wird. Vor diesem Hintergrund bemühen sich Forscher und Praktiker zunehmend, Methoden zu entwickeln, um intellektuelle Demut gezielt zu stärken.

Bewährte Ansätze beinhalten unter anderem selbstdistanzierte Reflexion, bei der man eine Situation aus einer externen Perspektive betrachtet, was zu einer objektiveren Bewertung der eigenen Überzeugungen führt. Das Verfassen detaillierter Erklärungen zu komplexen Themen kann helfen, die Illusion des Wissens zu durchbrechen und eine realistischere Selbsteinschätzung zu fördern. Kurzfristig zeigten solche Interventionen oft positive Effekte auf Selbstberichte intellektueller Demut. Über längere Zeiträume sind die Resultate jedoch gemischter, und es besteht ein deutlicher Bedarf an weiteren, methodisch sorgfältigen Studien, die auch objektive Verhaltensindikatoren miteinbeziehen und größere, vielfältigere Stichproben nutzen. Der Einbezug sozialer und kultureller Kontexte erscheint dabei vielversprechend, da intellektuelle Demut nicht isoliert, sondern in Interaktion mit Gruppennormen und gesellschaftlichen Erwartungen entsteht.

Beispielsweise könnten Bildungsprogramme und Organisationskulturen durch gezielte Förderung offener Kommunikationskulturen und der Wertschätzung von Unsicherheit intellektuelle Demut nachhaltig stärken. Auch die Rolle von Medien und öffentlicher Kommunikation ist zentral. Oft wird das Eingestehen von Unsicherheiten als Schwäche oder Fehler dargestellt, was dem öffentlichen Verständnis von Wissenschaft und kritischem Denken schadet. Transparent kommunizierte Unsicherheiten können hingegen Vertrauen stärken und die Bereitschaft erhöhen, neue Evidenzen zu berücksichtigen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass intellektuelle Demut eine Schlüsselkompetenz im modernen Informationszeitalter darstellt.

Sie fördert bessere persönliche Entscheidungen, konstruktiven Dialog und gesellschaftliche Kohäsion. Die Anerkennung der eigenen Wissensgrenzen und geistigen Fehlbarkeit ist dabei weder Zeichen von Schwäche noch von Zurückhaltung, sondern Ausdruck kognitiver Stärke und sozialer Intelligenz. Gleichzeitig ist intellektuelle Demut kein Allheilmittel. Ihr Vorteil zeigt sich vor allem dann, wenn sie kontextsensitiv und ausgewogen eingesetzt wird. Übermäßige Unsicherheit oder Selbstzweifel können Entscheidungsprozesse lähmen, vor allem in Situationen, die schnellen Handlungsbedarf erfordern.

Zukünftige Forschung sollte deshalb besonders darauf abzielen, situative Grenzbereiche zu identifizieren, in denen intellektuelle Demut entweder förderlich oder hinderlich ist. Ein tieferes Verständnis der Dynamiken zwischen individuellen, sozialen und kulturellen Einflüssen wird helfen, effektive Maßnahmen zu entwickeln und intellektuelle Demut als gesellschaftlichen Wert zu verankern. In einer Welt, die von komplexen Herausforderungen geprägt ist, ermöglicht intellektuelle Demut, Brücken zu bauen – zwischen Individuen, Gruppen und Kulturen. Sie schafft Raum für Lernen, Veränderung und Zusammenhalt auf Basis ehrlicher Selbsterkenntnis und Respekt für die Erkenntnisgrenzen aller Beteiligten.

![Celebrating Python SDKs with marimo notebooks: Bauplan gets it [video]](/images/AC3E56D1-9F56-41BE-8DC0-041F18870265)