Der US-Dollar, traditionell eine der wichtigsten Leitwährungen weltweit, erlebte jüngst einen deutlichen Wertverlust. Grund hierfür waren enttäuschende Daten aus dem US-Arbeitsmarkt, die die Erwartungen der Analysten weit verfehlten und Zweifel an der Stärke der Erholung der amerikanischen Wirtschaft aufkommen ließen. Infolgedessen äußerte der ehemalige US-Präsident Donald Trump erneut seine Forderung nach einer Zinssenkung durch die Federal Reserve, um der schwächelnden Konjunktur entgegenzuwirken und Wachstum zu fördern. Diese Entwicklungen werfen ein Schlaglicht auf die derzeitige wirtschaftliche Lage in den Vereinigten Staaten und haben bedeutende Auswirkungen auf die globale Finanzlandschaft. Die Zahlen aus dem US-Arbeitsmarkt stellten sich als wesentlich schwächer als erwartet heraus.

Die private Beschäftigung, gemessen am ADP National Employment Report, stieg im Mai lediglich um 37.000 neue Jobs, weit entfernt von der Prognose der Experten, die von einem Zuwachs um 110.000 Arbeitsplätze ausgingen. Zudem wurde die Zahl für den April nach unten korrigiert und lag nun bei 60.000 statt 62.

000 Beschäftigtenanstieg. Diese Daten deuten darauf hin, dass sich der US-Arbeitsmarkt abkühlt und das bisherige Narrativ einer robusten, postpandemischen Erholung durchbrochen wird. Analysten sprechen daher von einem „großen Unterschied zwischen Erwartungen und Realität“, der auch den US-Dollar belastet. Parallel zu den schwachen Beschäftigungszahlen gab es weitere alarmierende Signale aus der US-Wirtschaft. Der Dienstleistungssektor, der einen bedeutenden Anteil am Bruttoinlandsprodukt einnimmt, verzeichnete im Mai erstmals seit fast einem Jahr eine Kontraktion.

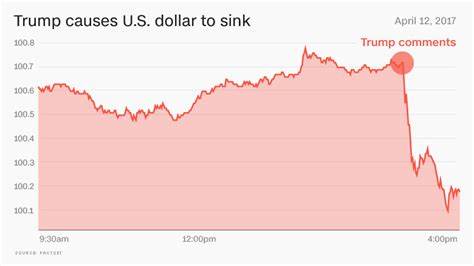

Diese negative Entwicklung unterstreicht die eingetrübten Wachstumsaussichten und legt nahe, dass Unternehmen angesichts steigender Kosten für Vorleistungen mit Zurückhaltung agieren. Inflation bleibt nach wie vor ein zentrales Problem, denn trotz einer verlangsamten wirtschaftlichen Aktivität sind die Preise für viele Inputs gestiegen. Dieses Spannungsfeld – langsames Wachstum bei gleichzeitig anhaltend hoher Inflation – erschwert die geldpolitischen Entscheidungen der Federal Reserve erheblich. In Reaktion auf diese wirtschaftlichen Herausforderungen meldete sich Donald Trump eindrücklich zu Wort. Er wiederholte seine Forderung an Jerome Powell, den Vorsitzenden der US-Notenbank, die Zinsen zu senken.

Trump begründet seine Position damit, dass die bisherige Geldpolitik zu restriktiv sei und erhebliche negative Auswirkungen auf die Beschäftigung und das Wirtschaftswachstum habe. Seine Meinung findet auch bei einigen Marktakteuren Widerhall, die vor einer möglichen Abkühlung der US-Wirtschaft warnen und eine Lockerung der Geldpolitik befürworten. Dennoch bleibt die Federal Reserve bislang zurückhaltend und zeigt sich trotz der enttäuschenden Daten eher skeptisch hinsichtlich einer kurzfristigen Zinssenkung. Der Wertverlust des US-Dollars spiegelt diese wirtschaftliche Unsicherheit wider und wirkt sich auf die internationalen Finanzmärkte aus. Zum Beispiel notierte der Dollar gegenüber dem japanischen Yen um 0,7 Prozent niedriger bei 142,89 Yen.

Auch der Euro legte im Vergleich zum Greenback zu und erreichte bei 1,1414 US-Dollar ein höheres Niveau, was auf die anstehende Geldpolitik der Europäischen Zentralbank abzielt. Der Dollar-Index, der die Stärke des US-Dollars gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, fiel auf 98,838 Punkte, nahe seinem Tiefststand vom April. Diese Bewegung zeigt, dass Anleger ihre Positionen zunehmend gegen den US-Dollar absichern und sich auf anhaltende Herausforderungen in der US-Wirtschaft einstellen. Neben den reinen wirtschaftlichen Daten bleiben auch politische Faktoren für die Kursentwicklung des US-Dollars entscheidend. Die Handelspolitik der USA unter Präsident Trump sorgt weiterhin für Unruhe an den Märkten.

So wurde beispielsweise eine Frist gesetzt, bis zu der Handelspartner ihre besten Angebote einreichen müssen, zeitgleich mit der Erhöhung der Zölle auf Stahl und Aluminium. Dies führt zu Spannungen, insbesondere im Verhältnis zu China, mit dem intensive Verhandlungen geführt werden. Trotz eines geplanten Telefongesprächs zwischen Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping bleibt die Lage angespannt, da beide Seiten sich gegenseitig vorwerfen, Vertragskonditionen verletzt zu haben. Diese Unsicherheiten im Handelsbereich beeinflussen Anlegerstimmungen und tragen zu Volatilität am Devisenmarkt bei. Aus Sicht von Ökonomen ergeben sich aus der aktuellen Situation herausfordernde Entscheidungen.

Zwar ist eine Verlangsamung des Beschäftigungswachstums erkennbar, dennoch reichen die Daten noch nicht aus, um eine unmittelbare Zinssenkung durch die Federal Reserve zu rechtfertigen. Bill Adams, Chefökonom bei Comerica Bank, beurteilt die Lage als komplex – während der Arbeitsmarkt auf Schwäche hindeutet, müsse man weitere Indikatoren beobachten, bevor die Fed ihre Geldpolitik signifikant anpasst. Dieses Zögern ist verständlich angesichts einer historisch niedrigen Arbeitslosenquote und der Inflation, die nach wie vor das Ziel der Zentralbank herausfordert. Für Investoren und Wirtschaftsakteure weltweit ist die Entwicklung des US-Dollars von großer Bedeutung. Der Dollar gilt als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten, doch wenn die Fundamentaldaten der US-Wirtschaft ins Wanken geraten, sind erhebliche Verschiebungen zu beobachten.

Ein schwächerer US-Dollar könnte wiederum positive Effekte auf die US-Exporte haben, da Waren und Dienstleistungen für ausländische Käufer günstiger werden. Gleichzeitig erhöht ein schwächerer Dollar jedoch die Importpreise und kann so die inflationären Tendenzen verstärken. Die Balance zwischen Wachstum, Inflation und Währungswert bleibt ein zentrales Spannungsfeld. Insgesamt verdeutlichen die jüngsten Ereignisse, dass die US-Wirtschaft vor bedeutenden Herausforderungen steht. Die Diskrepanz zwischen den Hoffnungen auf eine stabile Erholung und den tatsächlichen Daten führt zu großer Unsicherheit.

Die Debatte um Zinssenkungen, befeuert durch prominente Stimmen wie Donald Trump, signalisiert den Druck auf die Geldpolitik, schnell und flexibel auf diese Entwicklungen zu reagieren. Für die internationalen Finanzmärkte und Anleger bedeutet dies eine Phase erhöhter Volatilität und die Notwendigkeit, Entwicklungen in den USA genau zu beobachten. Die nächsten Wochen werden richtungsweisend sein, insbesondere wenn die offiziellen monatlichen Arbeitsmarktdaten veröffentlicht werden. Diese Zahlen werden genauer Aufschluss darüber geben, ob sich der Trend der vergangenen Monate fortsetzt oder ob sich Anzeichen einer Stabilisierung zeigen. Ebenso bleibt die Reaktion der Federal Reserve entscheidend, wenn es darum geht, wie die US-Notenbank auf eine mögliche wirtschaftliche Abkühlung reagiert und welchen Weg sie für die künftige Zinsentwicklung einschlägt.

Das Umfeld auf den internationalen Märkten wird zudem durch politische Entscheidungen und handelspolitische Verhandlungen neben den rein wirtschaftlichen Daten geprägt. Die enge Verzahnung von Wirtschaft, Politik und Zentralbanken bestimmt maßgeblich die Schwankungen des US-Dollars und beeinflusst weltweit Kapitalflüsse, Währungskurse und Handelsbeziehungen. Anleger sollten daher weiterhin wachsam bleiben und die Entwicklungen in den USA sowie deren globale Auswirkungen kontinuierlich analysieren. Abschließend bleibt festzuhalten, dass der jüngste Wertverlust des US-Dollars neben schwachen Beschäftigungs- und Wirtschaftsdaten auch ein Spiegelbild der komplexen Herausforderungen ist, vor denen die amerikanische Wirtschaft steht. Die Diskussionen rund um Zinssenkungen, wirtschaftliche Expansion und Inflation werden die Finanzmärkte auch in den kommenden Monaten prägen.

Wer die Dynamik des US-Dollars verstehen möchte, muss sowohl die Wirtschaftsindikatoren als auch die politischen Rahmenbedingungen berücksichtigen, die sich fortwährend verändern und die Zukunft des US-Dollars maßgeblich bestimmen.